【乃木神社】実在の人物である乃木希典大将・静子夫人をお祀りした経緯を解説!

坂が多い港区ですが、なかでも指折りの知名度を誇るのは「乃木坂」ではないでしょうか。

東京メトロ千代田線「乃木坂駅」をはじめ、人気アイドルグループの名称にもなっています(当時、最終のオーディション会場が乃木坂にあったことから命名されたそう)。

乃木坂の名前の由来となったのは、日清戦争や日露戦争で活躍した陸軍の乃木希典(のぎ・まれすけ)大将。

現在は、奥様の静子夫人とともに、乃木神社の御祭神としてお祀りされており、乃木神社のすぐお隣には、旧乃木邸も現存します。

▼旧乃木邸についてはこちらの記事をご覧ください

【旧乃木邸】年に数回、一般公開!乃木希典が自ら設計した簡素でモダンな邸宅

神社の御祭神って日本古来の神様じゃないの? 乃木大将が御祭神になられた経緯は?

どんな理由から実在の人物が御祭神になったの? など、ちょっと気になることが多い乃木神社。禰宜の飯島正弘さんに、歴史や乃木大将との関係について教えていただきました!

乃木神社 禰宜・飯島正弘さん

昭和45年(1970)生まれ。千葉県出身。

三重県伊勢市にある、皇學館大学国史学科卒業後、平成6(1994)年3月より乃木神社に奉職し、平成29(2017)年4月より現職を担う。

神社の神様は、日本の古典に出てくる神様だけじゃない!

まずは、乃木希典大将・静子夫人が御祭神である理由から教えてもらいましょう。「少し長くなりますが……」と前置きをして、飯島さんが教えてくれました。

「神社は、いわゆる古事記とか日本書紀とか、古典に出てくる神様(アマテラスオオミカミなど)をお祀りすることが多いですよね。ほかにも、山や岩の依り代に神が宿るという自然信仰もあります。

後世になって仏教が伝来し、“神仏混合”といって、神(神社)と仏(仏教)が交じり合います。これもとても日本人らしいのですが、敵対させるのではなく融合させる。家に神棚とお仏壇があっても、当たり前に受け入れられますよね。神様も仏様もありがたい、というのが日本人の信仰としてありました。

生きていた人を神としてお祀りする、というのも、実は古くからあった信仰の形です。たとえば、郷土のために尽くした『義民』と呼ばれる人たちを神様としてお祀りしていた。

乃木大将は、明治天皇にお供するという形で亡くなり、その後、神様としてお祀りしよう、という動きになります」

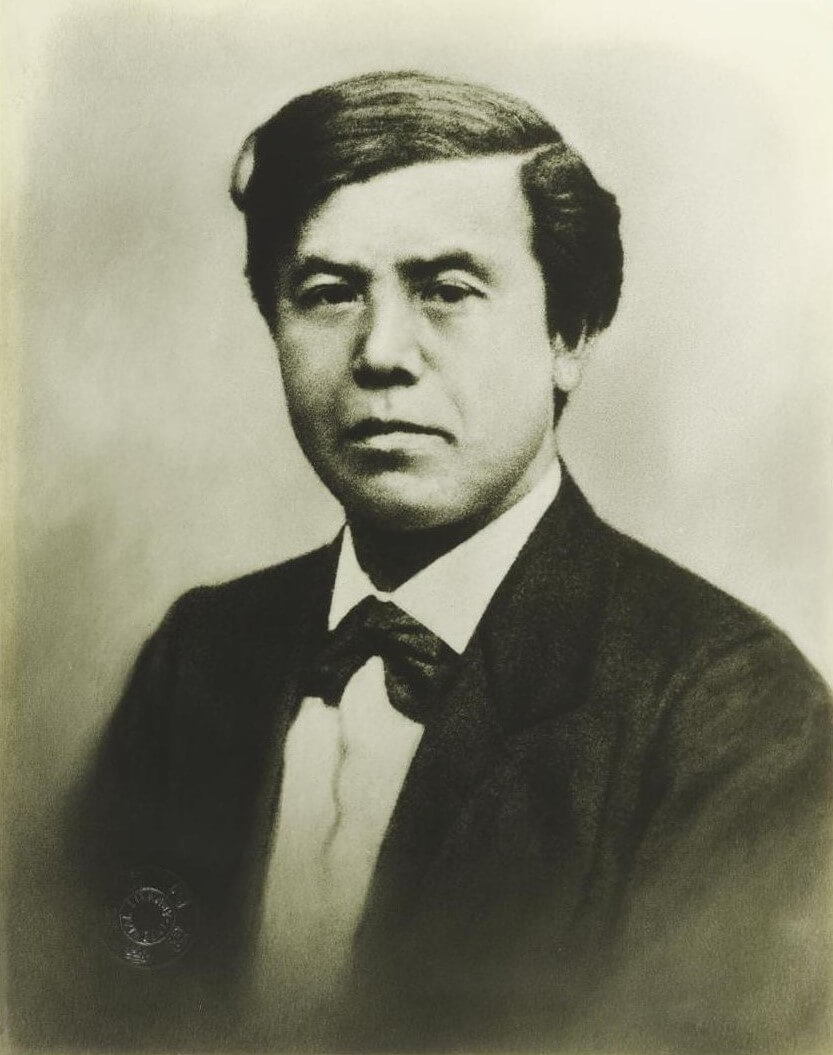

乃木希典大将(出展:国会図書館デジタルアーカイブ)

生きていた人をお祀りするのは、昔からあったんですね。学問の神様でもある天神様=菅原道真公と考えれば、「確かに!」と思うかも。

「では、なぜ神様として乃木大将をお祀りするのか、ということになりますよね」

そう! そうなのです!

「当時の人たちは、主君である明治天皇とともに殉死するという乃木大将の精神は素晴らしいものだ、後の日本に伝えていかなければならない、と考えた。

“誠を尽くす”とも言いますが、当時の日本人は何かに尽くす、ということに非常に敏感であった、というのも大きいのではないでしょうか。尊いもの、神聖なものを神様としてお祀りし、後世に伝えなきゃいけない。それが神社の創建につながり、御祭神ご夫妻、あえて親しみを込めて言うと、乃木さんと奥様の静子さんをお祀りした、ということだと思いますね」

なるほど。尊敬の想いから、乃木神社の御祭神としてお祀りするようになったんですね。

そして、乃木大将といえば、映画『二百三高地』でも有名な、明治後期に勃発した日露戦争における旅順攻囲戦の指揮でも有名。当時から、多くの方から慕われていたんだな、と思っていたのですが……。

「第二次世界大戦前は非常に尊敬されていて、“軍神”とも言われていました。でも戦後になると、“戦争アレルギー”とでも言いますか、軍人に対するバッシングが非常に大きくなる。乃木さんもバッシングの対象になり、誹謗中傷もありましたよね。

小説などの影響も大きくて、実はいまでも、“乃木さんという人は戦争が下手だったよね”なんておっしゃる方もいらっしゃいます。できる限りなぜそう思われるのかを伺って、たとえば小説であれば“私も読みましたし、とても面白い小説ですが、史実ではないんですよ”とお伝えするようにしています」

小説やドラマは、どうしても作り手の気持ちが入ってしまうもの。それが「良さ」でもありますが、「史実とイコールではない」と理解することも大切ですね(と、自分も忘れないようにしなければ……、と感じました)。

東京市民の声が発端! 民衆に敬愛された乃木大将をお祀りする乃木神社の創建秘話

創建当時の乃木神社の姿(画像提供:乃木神社)

「軍神とも言われていた乃木大将だから、国家の意図や、高揚のために神様としてお祀りしよう、となったと考えますよね」と、飯島さん。あれ? 自然とそうだと感じていましたが、違うのでしょうか?

「実は、当時の東京市民が、自発的に“乃木さんの精神を伝えていかなきゃいけない”と、神社建立のための行動を起こしたのです。トップダウンではなく、下から上に意見を上げていっている。“乃木大将をお祀りする神社を作ろう・作りたい”と、お上に請願・陳情するんです」

当時の東京市民の声がきっかけで、これだけ立派な神社創建につながるなんて、乃木大将がどれだけ地元の方に尊敬されていたのかを実感できるお話です。ちなみに乃木神社創建にあたり設立されたのが、「中央乃木会」。現在も引き続き、乃木神社の崇敬会として活動しています。

「当時の東京市民にとって、乃木さんの存在は大きかった。それは、日露戦争後の乃木さんの行動から来るものだと思います。

戦争後、乃木さんは部下であった戦死者の慰霊に非常に心を尽くしていらっしゃる。東京だけでなく、長野や新潟などの出の方もいて、事あるごとに慰問の旅に出られていたし、残されたご家族が困っていたら、手を差し伸べたり。当時の将軍級の方の中でも、特に目立っていたという話があります」

実直かつ清廉潔白とも評される、乃木大将らしい、誠実なエピソードです。

全国にある「乃木神社」でも、実は赤坂・乃木神社は後発! その理由とは?

乃木大将を御祭神とする乃木神社は、赤坂だけでなく、日本各地に存在します。乃木大将が自刃された旧乃木邸である赤坂に神社が創建されるのは分かるのですが、その他の地域にも乃木神社が建立されたのには、どんな理由があるのでしょうか?

この投稿をInstagramで見る

「乃木神社として大きいところだと6つですね。函館、栃木県の那須、京都伏見、四国の善通寺、山口県の下関(長府)と赤坂。小さいお社を含めると、もっとたくさんありますよ。

どこも乃木さんと所縁が深い場所です。たとえば那須は、乃木大将の別荘があった場所。軍を休職されている時に、農耕生活を送られていました」

そんなにたくさん! どこも、赤坂の乃木神社が創建されたあとに続いて……ということなのでしょうか?

「実は、赤坂に乃木神社が創建されたのは遅い方なんです。大正元(1912)年に乃木大将が亡くなって、いちばん最初に創建されたのは、那須。創建は大正4(1915)年ですね。函館と京都伏見が大正5(1916)年。下関(長府)は大正9(1920)年、善通寺は昭和に入ってからですが、赤坂は大正12(1923)年なんですよ」

あれ、ちょっと予想と違うお答え。ぽかんとしていると、飯島さんが納得の理由を教えてくれました。

「本来であれば、一刻も早くお祀りしたいというのが東京市民の心情だったと想像できます。でも時間がかかった。なぜかと言うと、『明治神宮』という存在があるからなんです。

まずは、主君である明治天皇をお祀りしなきゃいけない、その次に臣下である乃木さん。明治神宮創建後、関係された方々がそのままスライドして乃木神社の創建に携わられたんです」

この投稿をInstagramで見る

なるほど! 主君である明治天皇より先に神様になるのは、乃木さんの意思に背いてしまうかもしれない、と。

「そう。残された人たちも理解されていたんでしょうね。大正9(1920)年に明治神宮が創建された後に着手している分、赤坂の乃木神社は遅い、というわけです」

東京から離れた場所の方が早くから乃木神社として開かれたのは、明治神宮の創建をそこまで気にする必要がなかった、ということですね! とガッテンしていると、「それは大きな理由のひとつだと思いますよ」と、飯島さん。

「たとえば京都伏見は、静子夫人と同じ薩摩藩出身で鉄道実業家としても有名な村野山人(むらの・さんじん)ご夫妻が、私財で明治天皇の桃山御陵(お墓)のそばに創建された神社です。また、乃木さんは長府藩の江戸屋敷の出身なのですが、幼少期に下関に行かれていたことがあり、当時住まわれていた場所のすぐ近くに神社がありますね」

この投稿をInstagramで見る

「那須をはじめ、どこの乃木神社も、地元の方たちが発端で創建された神社です」という言葉を聞いて、改めて、乃木大将は関わったすべての人から尊敬された方なんだな、と痛感しました。

「函館はちょっと特異なんですよ。実は、乃木さんとの所縁がほとんど無いんです。でも、亡くなった100日後の追悼祭で、函館教育会という会が、神社を建立しましょうという話になって、大正2(1913)年には土地を用意して、大正5(1916)年には創建されたんです」

なんと、すごいスピード感!

旧乃木邸の真横に乃木神社が創建された経緯とは?

旧乃木邸・正面玄関

乃木神社のすぐお隣には、明治12(1879)年から乃木大将が自刃されるまで、乃木夫妻が生活されていた「旧乃木邸」があります。なんとなく「乃木神社も、もともと乃木大将が持っていた土地に建てられたんだろうな」と思い込んでいましたが、実際のところは違うことが判明! 実は、こんな経緯があったようです。

「乃木神社の敷地は、実は乃木さんの土地ではありません。もともとは、木戸孝允(桂小五郎)さんのお孫さんが住んでらっしゃったのかな。神社創建のために、中央乃木会がこの土地を買い取らせていただいたのです。

乃木さんの父は、長州藩の支藩である長府藩の藩士。木戸さんも長州藩の方なので、おそらく快く譲ってくださったんだと思います」

木戸孝允(桂小五郎)(出展:国会図書館デジタルアーカイブ)

旧乃木邸と乃木神社が隣接しているのには、こういった経緯があったことに少し驚きました。「こちらに越して来る前は、乃木さん、銀座とか虎ノ門とか、転々とされていたんですよ」とのこと。最後を迎えられたご自宅が自分に所縁のある木戸さんのお隣だったから、現在も旧乃木邸と乃木神社が隣接しているのか……と、なんだか、不思議なご縁を感じるお話でした。

【乃木神社】

住所:東京都港区赤坂8-11-27

時間:6:00~17:00/授与品受付:9:00~17:00/宝物殿拝観:9:00~17:00

アクセス:東京メトロ千代田線「乃木坂駅」より徒歩すぐ