さまざまな社会課題を解決する先端技術!進化し続けるTEPIA先端技術館に行ってみた

港区北青山の地下鉄外苑前駅から、明治神宮球場に向かう「スタジアム通り」に沿い5分ほど歩いた場所に、「TEPIA 先端技術館」はあります。

いざまちでは、港区に点在する博物館や美術館に加え、各企業や団体が開設している広義の「ミュージアム」を取り上げています。その中から、今回はSNSなどの広報活動も活発な、「TEPIA先端技術館」さんを取材させていただきました。

開館から30年以上!「TEPIA 先端技術館」とは?

「TEPIA 先端技術館」は、「一般財団法人高度技術社会推進協会」の活動の一部として、先端技術を体感できるさまざまな常設展示や、3Dプリンターなどを使って技術の理解を深めながら工作等が楽しめるスペースなどを備えている施設です。「特に次の世代を担う青少年に分かりやすく」ということで小・中・高校生を主眼においた展示や施設になっていることから、修学旅行での訪問先として選ばれることも多々あり、毎年近隣エリアだけではなく全国各地から多くの学校が見学に訪れています。

1976年に設立された前身の「財団法人機械産業記念事業財団」時代から、機械情報・新素材・バイオテクノロジー・エネルギー等の先端的技術動向を調査し、分かりやすく体験的な手法で情報発信する、ということを目的として長年活動されています。

まずは先端技術を体験できる展示へ!

それでは、実際に館内の様子はどうなっているのでしょうか。1Fの入り口から順に見ていきましょう。

まず入場してすぐのプロローグエリアでは、この施設で紹介している技術が、私たちの世界を取り巻くどのような課題を解決するためのものなのか、ということを教えてくれます。

・暮らし・経済の困りごと

・暮らし・経済の困りごと

・社会の困りごと

・地球・生命の困りごと

・人と自然 共生の課題

が現在挙げられています。

この後の常設展示エリアは、これらの課題ごとのソリューション例として技術の紹介がされています。

常設展示室は1Fで、2Fはものづくりを学び、楽しむためのスペースのクリエイティブラボというエリアになっています。ゲートにQRコードをかざして入場するため、展示は一方通行のように思えますが、時間内であれば1Fと2Fは自由に行き来することができます。お子さんと一緒に見学される際も、お子さんが興味を持たれている順番に、好きな時間配分で館内を見ていくことができる、というわけです。

常設展示室は1Fで、2Fはものづくりを学び、楽しむためのスペースのクリエイティブラボというエリアになっています。ゲートにQRコードをかざして入場するため、展示は一方通行のように思えますが、時間内であれば1Fと2Fは自由に行き来することができます。お子さんと一緒に見学される際も、お子さんが興味を持たれている順番に、好きな時間配分で館内を見ていくことができる、というわけです。

では、各展示を紹介していきます。

まず、「人と自然」コーナーでは、人も自然も豊かになる、日本の「グッドバランステクノロジー」の数々が紹介されています。

100%植物由来で、海中などでも微生物によって分解されるストローなど、すでに製品化されているものもありましたが、その中で注目はインパクト抜群の「ホタテの貝殻から生まれたヘルメット」!

水産物の中でも、ホタテは海外輸出が多くを占めています。しかしホタテの貝殻は輸出や加工時には不要なため、ホタテの一大産地である北海道内には、大量の貝殻が廃棄物として堆積してしまうことが問題になっていました。

水産物の中でも、ホタテは海外輸出が多くを占めています。しかしホタテの貝殻は輸出や加工時には不要なため、ホタテの一大産地である北海道内には、大量の貝殻が廃棄物として堆積してしまうことが問題になっていました。

そこで廃棄された貝殻と廃プラスチックを原料とした新素材を開発。プラスチックで作るより製造時のCO2排出量を約36%削減できるヘルメットが誕生しました。

波を表しているような特徴的な形状は「リブ」と呼ばれる構造です。単にホタテの貝殻が原材料であることをアピールしているのではなく、「バイオミミクリー(生物模倣)」と呼ばれる、自然界の仕組みをデザインに取り入れる手法で、リブがないものより約30%強度が増しているとのことでした。

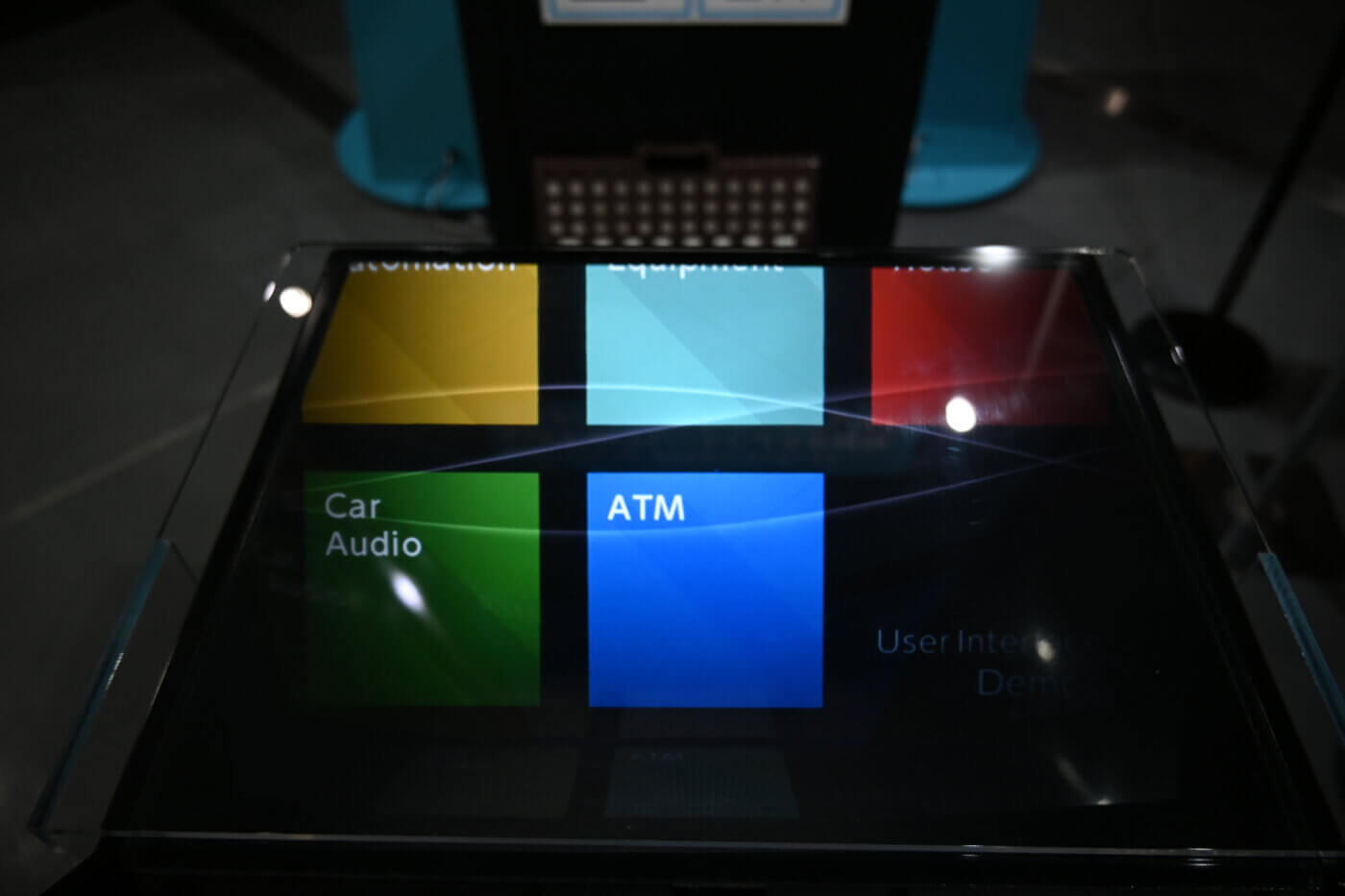

「暮らし・経済」コーナーでは、この「空中ディスプレイ」を体験できます!

モニターに表示した映像を、特殊なガラスプレートを用いて広がった光を反射により収束させることで、空中に表示させることができます。

モニターに表示した映像を、特殊なガラスプレートを用いて広がった光を反射により収束させることで、空中に表示させることができます。

デジタルサイネージ的な使い方はもちろん、モーションセンサーと組み合わせて「空中タッチパネル」とし、非接触であることを生かして飲食店などでも衛生的に使えることが特徴です。また、ガラスプレートの大きさによってディスプレイが見える角度を設定できるということで、後方からのぞき見されにくいこともポイントです。

カメラにも映るのが実際に結像している証拠

「社会」のコーナーでは、目が不自由の方のためにカメラで認識した目の前の信号など、周囲の状況を音声で教えてくれる技術(システム)や、布地のようなスピーカー「ファブリックスピーカー」などの展示がありました。

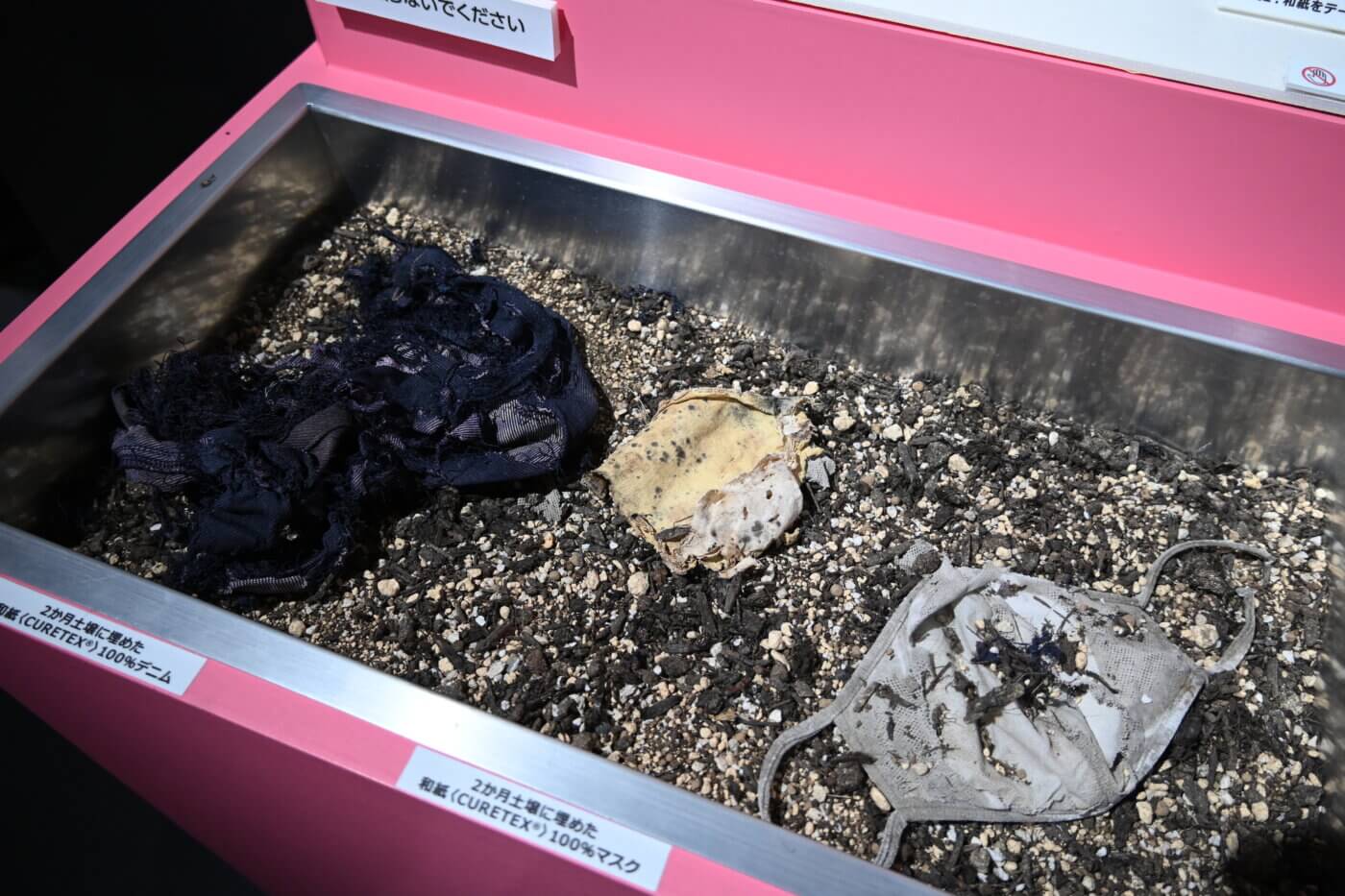

最後の「地球・生命」のコーナーでは、土で分解され、さらに土壌を改良する効果もあるという和紙繊維素材を利用した衣類や、ハイパースペクトルカメラとAIを活用した、海洋のマイクロプラスチックの選別技術が展示されていました。

1F常設展示の奥には、「ワークショップエリア」があります。

1F常設展示の奥には、「ワークショップエリア」があります。

こちらはプログラミングを体験できるエリアで、広い会場には様々なロボットが並んでいました。

ひときわ広いスペースが設けられているのが、球体型ロボット「BOLT」で、入館後に予約することでワークショップに参加することができます。ブロック型のビジュアルプログラミングでロボットにどう転がればいいか命令を与えて、中央部にあるゴールの穴に入れることを目指します。

ひときわ広いスペースが設けられているのが、球体型ロボット「BOLT」で、入館後に予約することでワークショップに参加することができます。ブロック型のビジュアルプログラミングでロボットにどう転がればいいか命令を与えて、中央部にあるゴールの穴に入れることを目指します。

ある程度助走をつけないとゴール直前の傾斜を乗り切れないなど、奥が深いものになっていて、修学旅行生が体験する際は非常に盛り上がるとのことでした。

自身でプログラミングしたロボットをこれだけ広いスペースで動かせる場所はなかなかないということで、確かにこれはちょっとした「ロボコン」ですね!

自身でプログラミングしたロボットをこれだけ広いスペースで動かせる場所はなかなかないということで、確かにこれはちょっとした「ロボコン」ですね!

1Fは以上となり、2Fへ。

2階のクリエイティブラボは、子どもたちが豊かな表現力を発揮して「ものづくり」に取り組めるよう、3Dプリンターやレーザー加工機・工具などを取り揃えてあって、これらを使った工作を楽しんだり、「ワークショップエリア」とはまた異なるプログラミング体験ができたりする場所となっています。

2階のクリエイティブラボは、子どもたちが豊かな表現力を発揮して「ものづくり」に取り組めるよう、3Dプリンターやレーザー加工機・工具などを取り揃えてあって、これらを使った工作を楽しんだり、「ワークショップエリア」とはまた異なるプログラミング体験ができたりする場所となっています。

工作等の体験はサイトを通じた事前予約制で、基本的に単発のものになりますが、2024年は約半年間の長期講座である「テピアクリエイティブクラブ」という新たな試みを実施したそうです。

2025年の長期講座は記事作成段階では未定ですので、ご興味のある方はサイトを確認してみましょう。

見本として、TEPIAスタッフの方が3Dプリンターやレーザー加工機で作られた様々な作品が展示されていますが、こんなものも作れるのか!と驚くようなものばかりですので、ぜひ注目してみてください。

見本として、TEPIAスタッフの方が3Dプリンターやレーザー加工機で作られた様々な作品が展示されていますが、こんなものも作れるのか!と驚くようなものばかりですので、ぜひ注目してみてください。

上記の3Dプリンターで作成したマンモスの骨格模型は、TEPIAのYouTubeチャンネルにて詳しい過程を公開しているそうです!

時代とともに進化していくTEPIA 先端技術館

最後に、TEPIA事業部の麻生様と根尾様に当施設や運営団体についてお話をうかがいました。

お話をうかがった事業部の根尾様

現在の館内はここまでご紹介した通りですが、実はこの形になったのは2022年のことだといいます。

「平成元年の開館当初は、常設展示はなく、『ロボット』や『AI』などテーマを入れ替えながら展示をしていました」

開館は1989(平成元)年で、当初のスタイルは今とは全く異なるものだったそうです。

「2008年から現在のスタイルに近い常設展示中心になりましたが、その頃は『クリエイティブラボ』はなく、『ワークショップエリア』は展示室だったという違いがあります」

「ワークショップエリア」はコロナの少し前ごろからプログラミング体験ゾーンとなり、コロナ後は館全体が予約制になったという流れだそうです。

「施設として、概ね5~6年に一度大規模リニューアルをしている形になります」

現在のTEPIAは2022年に『若者とテクノロジーをつなぐ「CONNECT」』をテーマにリニューアルオープンしました。本来は東京五輪終了後の2020年後半を予定していましたが、新型コロナウイルスの影響で、2022年にずれ込んだ形になっています。

しかし、大規模リニューアル時以外にも、TEPIAは変化しているといいます。

「ご覧いただいた『人と自然』コーナーですが、2023年度までは『ニューノーマル社会に対応するテクノロジー』というコーナーでした。このように、大規模リニューアル以外でも社会の変化に応じて展示に変更があります」

技術は日進月歩。それに対応するために早いスパンで展示を入れ替えているようですが、どのような流れで展示品を選んでいるのでしょうか。

技術は日進月歩。それに対応するために早いスパンで展示を入れ替えているようですが、どのような流れで展示品を選んでいるのでしょうか。

まずTEPIAでは、有識者へのヒアリングや職員による調査などで、常に最新技術をリサーチしているそうです。

「性質上、まだ実用化・製品化されていないものも多いので、長期間展示可能か等も加味しながら、テーマに沿った展示物や技術を集めています」

最新技術を扱う施設として、常に進化し続ける展示館なんですね。

また、館外での活動(TEPIAでは「アウトリーチ事業」と呼称)についてもお話を聞きました。

TEPIAでは、2017年からプログラミングの体験イベントや電子工作などを体験する出張授業を行っています。

「プログラミングを体験できる施設などにアクセスしにくい地域の子どもたちに向けた活動で、TEPIAが全国各地の地方自治体・教育委員会や学校に働きかけて実現しています」

その際、子どもたちに教えるチューター(講師)役を地元の大学生や高専生などにお願いしていることが特徴です。理由として、こういった活動が地域に根付き、子どもたちへのプログラミング等の先端技術を体験できる機会の継続的な創出につながることを狙っているため、とのことでした。

なお、このアウトリーチ事業は、小・中・高校でのプログラミング授業の必修化に先んじて始めた取り組みで、必修化された後の現在も、さらに地域を拡大して継続しています。

展示を見学し、お話をうかがってみて

私たちの世界を取り巻く様々な課題を解決することにつながる先端技術を体感できる施設である「TEPIA 先端技術館」。特に小・中・高校生をターゲットにした施設ということでしたが、実用化・商品化前の技術を体感できるなど、大人でも興味深く見学できる展示でした。

一方、1F「ワークショップエリア」や2F「クリエイティブラボ」での単発の講座などは、熱中できるお子さんはとことん熱中できそうなロボットプログラミングや工作体験が目白押しです。

親子で楽しめそうな「TEPIA 先端技術館」。入場に予約は必要ですが無料で楽しめますので、ぜひ訪問してみてください!

【TEPIA 先端技術館】

住所:東京都港区北青山2-8-44

開館時間:3部 入替制(9:30~11:30、13:00~15:00、15:00~17:00)

※ご入館には、オンラインで、事前に日時の予約が必要となります。

定休日:月曜日(ただし、月曜日が祝日の場合は翌平日休館)、年末年始

アクセス:

東京メトロ銀座線 外苑前駅2b出口から徒歩4分

JR千駄ヶ谷駅、または信濃町駅から 徒歩14分

都営大江戸線 国立競技場駅から徒歩11分、 または青山一丁目駅から徒歩9分