【港区の企業】東北の人気ラーメンFCが店舗なしで港区に上陸中⁉……ってどういうこと?

いざまち編集部の面々は、普段はそれぞれ一般の雑誌や書籍の編集を行っています。そのためありがたいことに、さまざまな広告代理店やPR会社の方が「こういう情報もありますよ」と話題を持ち込んでくださいます。

先日、とあるPR会社の方が「そういえば」と、不思議な話をしに来てくれました。

「港区内に、岩手県や秋田県で展開しているラーメンFCグループ本部の営業所があるんですけど、ご存じですか? なんでも都内には店舗が一つもないらしいんですが」

……何それ? お店もないのに、家賃が高い港区に営業拠点を構えているって、どういうこと?

「興味ありますか?」

「はい!」

気づいたら、2つ返事で連絡先を教えてもらっていました。

飲食業に“ストック型”ビジネスを導入したい―創業38年ラーメンチェーンの野望

ということでお話を伺ったのは、クックサービス株式会社の代表取締役・飯尾崇行さん。東北地方のラーメン店が、なぜ東京・港区に営業所を設立する必要があったのでしょうか。

お話を伺った飯尾さん

「弊社では『Aji-Q』という店名のラーメンFCグループを筆頭に、岩手県で38年間飲食事業を手がけています。ただ、ご存じのとおり、東京にはまだ1店舗も進出していません」

では、一体、何を目的として港区に?

「実は今、弊社では新たにサブスクリプションサービスを始めようとしているんです。東京営業所は、その“サブパス(サブスクパスポート)”事業のために開設しました」

──ラーメンチェーン店で、サブスクリプションサービスですか?

「わかりにくいですよね。うーん、飲食店というのは“フロービジネス”だということはわかりますか? 私はこれを“ストックビジネス”に変える方法はないか、ずっと考えていました」

「フロービジネス」と「ストックビジネス」とは、収益の上がり方やビジネスモデルの構造によってビジネスを分類する考え方です。

フロービジネスは、飲食店やアパレルのように「一度きり」の取引で収益が発生するモデル。起業や参入のハードルが比較的低く、高単価の商品で一気に利益を伸ばすことも可能ですが、毎月ゼロから売上を作らなければならず、リピーター化ができないと事業継続が難しくなるという課題があります。

一方、ストックビジネスは、保険や賃貸契約のように「継続課金」で収益が積み上がっていくモデル。売上が安定しやすく、長期的な成長も見込めます。顧客基盤の蓄積によって営業コストが下がる一方で、解約率の管理や初期の顧客獲得に時間とコストがかかるというデメリットがあります。

「コロナ禍では、FC店の売上がガクンと落ちました。物理的にお客様が来られないのですから当然です。こんな時、飲食店がフロービジネスではなくストックビジネスだったらな、と真剣に頭を抱えました。これが、自社でサブスクリプションの仕組みを開設していみようと思ったきっかけでした」

サブスクリプションによる安定収入があれば、来店客が減少しても、売上の一部をFC店に還元して支えることができます。飯尾さんはそう考えたのです。

「ラーメン店のお客様のうち、月5,000円以上使ってくださる方は全体の3割ほど。逆に言えば、売上の7割は常連のお客様によって支えられているということです。であれば、まずは常連の方々に喜んでいただけるサブスクを開発し、囲い込みを行いながら、新規のお客様を常連へと育てていける仕組みを作ろうとしました」

こうして生まれたのが、クックサービスが東京営業所を拠点にプレゼンを行っている「サブパス」です

サブパスには、大きく4つの特長があります。

- 店舗運営の効率化と顧客満足度の向上

- 有料会員への特典提供

- 飲食店以外の事業者も利用可能な参入障壁の低さ

- サブスク売上が達成されたときにのみ費用が発生する「成果報酬型モデル」

です。

アプリの概要について、丁寧にプレゼンをしていただきました

まず1つ目の「効率化と顧客満足度の向上」について。日本には古くからポイントカードがあります。馴染みの店で買い物をするたびにポイントが貯まり、一定数を超えると現金代わりに使える仕組みです。常連客は馴染みの店に通えば通うほどお得なサービスを受けられるようになり、お店は常連客の購入動向や来店頻度をデータとして記録することができます。

しかし、世の多くのポイントカードは無料発行。有料カードでも年会費は数百~数千円に設定されているものが殆どで、これでは「いざというときにFC店の売上を守る」という目的は達成できません。

一方でサブパスは、月額会費が発生します。その会費をFC店に分配する仕組みとすれば、非常時の助けになります。ただし、月額をいただく以上会員にはより大きなメリットが必要です。

「Aji-Qグループでの割引や、サイドメニューとの交換などの特典はこれまで通り提供します。さらに、他業種の店舗でも使える特典をつけてみようと考えました。たとえばエステの割引、宅食サービスの配送料無料など、全国どこでも使える特典があれば、お客様により喜んでいただけるはずです。そうなると、アプリ自体もラーメン店特化型である必要はない。より汎用性の高い設計にしようと考えました。加盟店ならどこでも使える、決済機能も搭載しました」

もちろん、協力してくださる事業者にもサブスク会費からキャッシュバックが行われますし、プール資金の一部は、飲食事業者にとっては致命的な予約キャンセルにより生じる食材ロスの補填に充てていただくことも考えられています。特典に協力してくれた会社も既存のポイントサービスに変えてサブパスを利用していただくこともできます。

「予約のキャッシュバックに関しては、機能を利用する店舗側で事前に予約金という名称の金額を設定していただきます。例えば、1名につき1,000円など、設定設定しておきますと、無断キャンセルが発生した場合に、その1,000円×人数分が予約者のクレジットカードから課金され補填する仕様です。一方予約者は、予約日時24時間前までは、ご自分のマイページから、課金なく簡単にキャンセルしていただけます」

現在飯尾さんは、岩手・秋田・東京の3拠点を飛び回りながら、提携先の開拓に奔走中です。

東京でのキャリアから一転、実家のFC店を再建へ

飯尾さんは秋田県出身。ご実家はAji-QのFC店舗の1つだったのだそうですが、家業を継ぐ気はなく、東京に出てきて臨床検査技師や通信(OA)機器法人営業の仕事をしていたそうです。

「東京という町が自分に合っていたんです。仕事も充実しており満足していたのですが、実家から経営を助けてほしいと連絡がきて、仕方なく地元に戻ることになりました」

ですが、それまで東京でバリバリ働いていた飯尾さん。ただ、店を手伝うだけでは面白くないと感じてしまいました。

「都内での仕事が充実していたなかで仕方なく戻るんですから、どうせなら自分の好きなこともやらせてもらおうと思いました。そこでラーメン店を手伝う傍らで、寿司居酒屋を始めたんです。最終的に4店舗まで拡大することができました」

物腰の柔らかくも、絶対にサブパスを成功させたいという熱がこもった口ぶりです

東京から持ち帰った経営ノウハウを活かして、飯尾さんは家業のラーメン店の経営立て直しにも成功。グループ内で一目置かれるようになっていきます。気が付けば本部からクックサービスグループ全体の経営指導を頼まれ、FC店出身でありながら、会社の代表取締役になられたのだそうです。

そんな飯尾さんが立ち上げた新規事業「サブパス」。なぜ展開の拠点を港区にしたのでしょうか?

「田舎出身なので……。港区ってかっこいいじゃないですか?」

非常にシンプルな理由!でも、私も田舎出身なのでめちゃくちゃ理解できます。

飯尾さんは港区を拠点に、東京都内でビジネス交流会や商工会議所に積極的に顔を出し「サブパス」の営業を続けています。

「サブパスのサービスを利用してくれるお客様と、特典を提供してくださる事業者様。その両者に向けて営業する必要があるため、少し大変です。ただ、苦節3年かかってようやく完成したアプリですから、その魅力をなんとか広めていきたいですね。また営業活動と並行して、都内でお店を出せる場所も探しています。やっぱり、東京に自分たちのグループ店を進出させてみたいという夢はあります」

確かに、38年も岩手県民、秋田県民に愛されているラーメンをちょっと食べてみたいという気もします。ちなみにクックサービスが展開する「Aji-Q」グループのラーメンは、あっさりとした豚骨ラーメンで、薄めの豚骨スープに醤油ダレとフレッシュなネギを合わせたさっぱりとした後口なのだそうです。

「付け加えるなら、グループの各店舗には、それぞれの個性を大切にしてもらっていますので、味の違いを出していただいても問題ありません」

FC展開をしているラーメン店は、セントラルキッチンで大量に仕込んだスープを用いることでどこで食べても安定した味を提供できることが強みですが、各店舗ごとに個性を認めるという経営方針は面白いですね!

「さらに、最近では京都の名店「藍」さんと協力して、『京麺・藍色』という新ブランドも立ち上げました。今後はこちらの展開も拡大していきたいと思っています」

完全新規事業の「サブパス」の拡大だけでも大変そうですのに、本業の拡大にも手を抜いていないのですね。ちなみに、本業とはまるで異なるサブパスという事業について、FC店の方々から意見は出てきているのでしょうか。

「直接はFC店からはまだ聞いていないですね。まだ本格的にサービスが開始していないということもありますが。弊社には直営店が4店舗あり現在はその直営店を使ってサブパスのアプリの実証実験を行っているんです。こうした実験によって課題は浮かび上がってきています」

具体的にいうとどのようなものでしょうか?

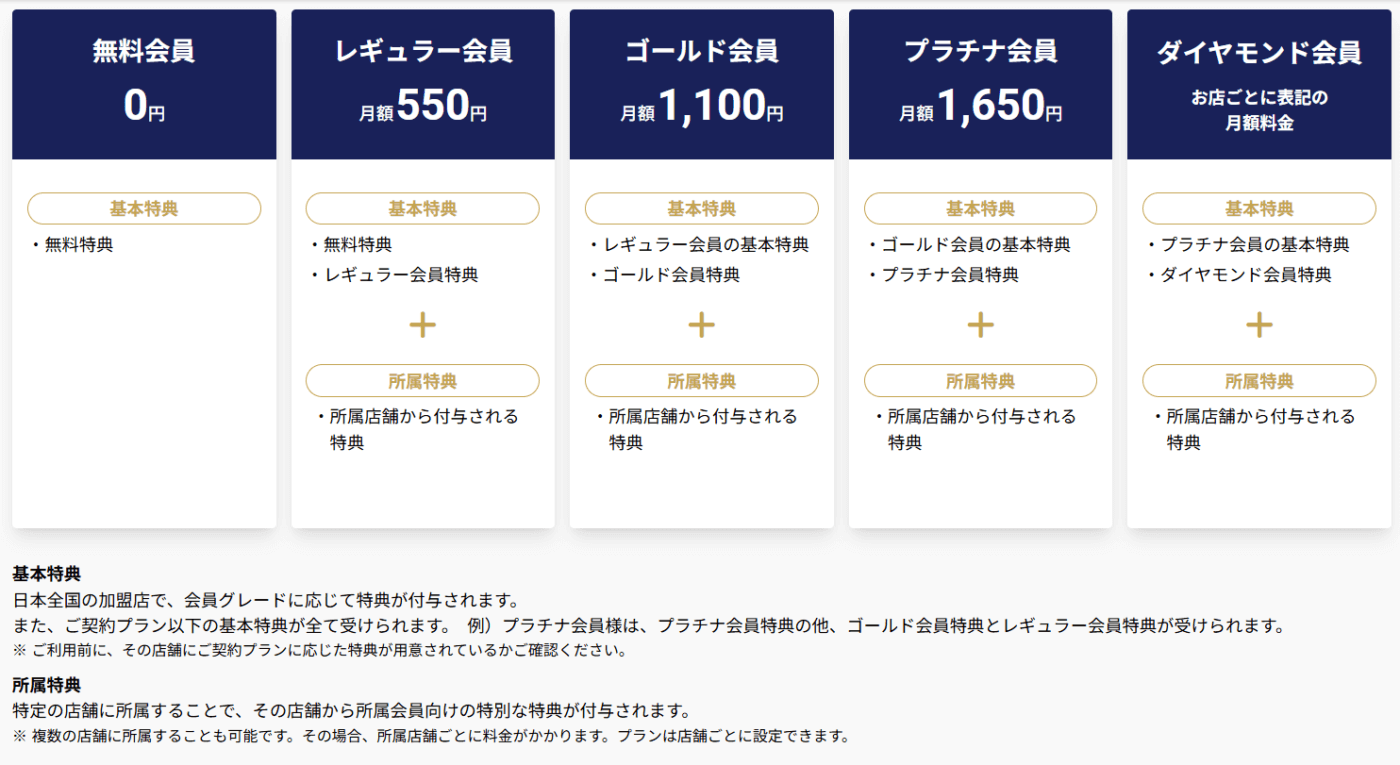

「現在、サブパスの会費プランは無料会員を含めて5つの区分があります。有料プランは、月額550円のレギュラー会員、1,100円のゴールド会員、1,650円のプラチナ会員、そして、店舗ごとに独自に価格を設定できる“フリープラン”の4種類です。ただし、アプリ上で設定できるプラン数が最大4つまでという仕様ですので、加盟店に適した柔軟な価格設定ができるようにするべきではとの声が出ています」

現在設定されている価格(税込)一覧

確かに。店が立つエリアの問題もありますし、先ほどの話にもあった「店舗ごとの個性」を重視する方針であれば、売れ筋の商品や客単価、リピーター層の傾向なども異なるはず。当然常連客の方々が『サブパスに払ってもいい』と思える金額も店ごとに変わるのかもしれません。

しかし、実証テストを行いながら改善を都度都度考えるとは。アジャイルに慣れた本格的なIT企業みたいですね!

「今回、サブスクの仕組みをつくるにあたりたくさんのIT系企業とやり取りをしてきました。私自身、それまでIT開発の経験はまったくなかったので、ここでは言えないような金銭絡みの失敗もしました(笑)。アプリ開発を決めてから完成までは3年かかりましたが、そのうち実質2年は開発会社の選定に費やしていますよ。その経験の賜物でしょうね」

と飯尾さん。

「やはり、地方ではまだまだIT導入が遅れているんです。最終的にサブパスを開発してくれたのは東京の会社で、本当に親身になって相談に乗ってくれました。そのやりとりを通じて、私自身にも“どうやってIT開発を発注するべきか”という知見がかなり蓄積されました。当初はサブパスのことでいっぱいいっぱいでしたが、ぼんやりと今後は、IT導入に不安を抱えている地方企業と、信頼できる開発会社をつなぐようなビジネスもできるのではないかと考えるようになりました」

クックサービス株式会社には、システム開発に知見のある顧問弁護士もついており、個人情報の利活用や法律面でのトラブルが発生しそうなときの相談にも、即応できる体制が構築できているそうです。

「とはいえ、まずはサブパスの普及です。これから一社でも多くの協力企業を見つけて、特典や商品ラインナップを充実させていきますよ。弊社グループと協力いただく企業様と共同で、顧客満足度をどんどん高めていけたらと考えています」

ふと、筆者は「ラーメンの1,000円の壁」という話を思い出しました。いくらファンに人気の高いラーメンでも、価格が1,000円を超えると急に客足が遠のく──。そんな現象を指す言葉です。

現在、東京都内のラーメン店では1杯1,000円以上するラーメンも珍しくありません。しかし地方では、その“壁”はまだ高くそびえ立っています。原材料価格の高騰が続いており、ほとんどのラーメン店が1,000円以上の価格を付けたいだろうに、です。

とはいえよく考えてみると、幹線道路沿いの店に集まるトラックドライバーは、ラーメンと一品料理をセットで注文し、1,000円以上支払っていることも多いですし、家族連れで来店すれば1回の支払いが5,000円近くになることもあるでしょう。実際のお金の動きだけで考えると、1,000円の壁はもう取り払われていると考えてもいいのです。

それでもラーメン単体の値上げには慎重にならざるを得ない現状があります。

そんな地方のラーメン店の経営を支える新しい仕組みとして──港区をベースに発展していく「サブパス」という試みの今後に、これからも注目していきたいと思います。

【クックサービス株式会社】

住所:東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー8F

電話番号:03-4570-0207