【行ってきました!】忍者と土塀の意外な関係とは!? 練塀勉強会vol.5

増上寺と所縁が深く、国登録有形文化財である練塀を有するお寺、廣度院では「廣度院練塀保存委員会」を発足し、定期的に「練塀勉強会」を無料で開催しています。

▼廣度院の歴史や練塀については、こちらの記事で紹介しています

増上寺のすぐ目の前! 増上寺と同時に開山した「廣度院」は情報密度の高いお寺

文化財である練塀とはどのような存在なのか。「練塀」を起点に、専門家のお話をうかがいながら、練塀や港区の歴史への理解を深めるのが「練塀勉強会」です。それぞれの先生のお話をうかがうだけでも、とっても面白いセミナーです。

前回に引き続き、2025年8月に開催された、5回目の練塀勉強会にお邪魔してきました!

練塀勉強会vol.5でお話をしてくださったのは、こちらの方々。

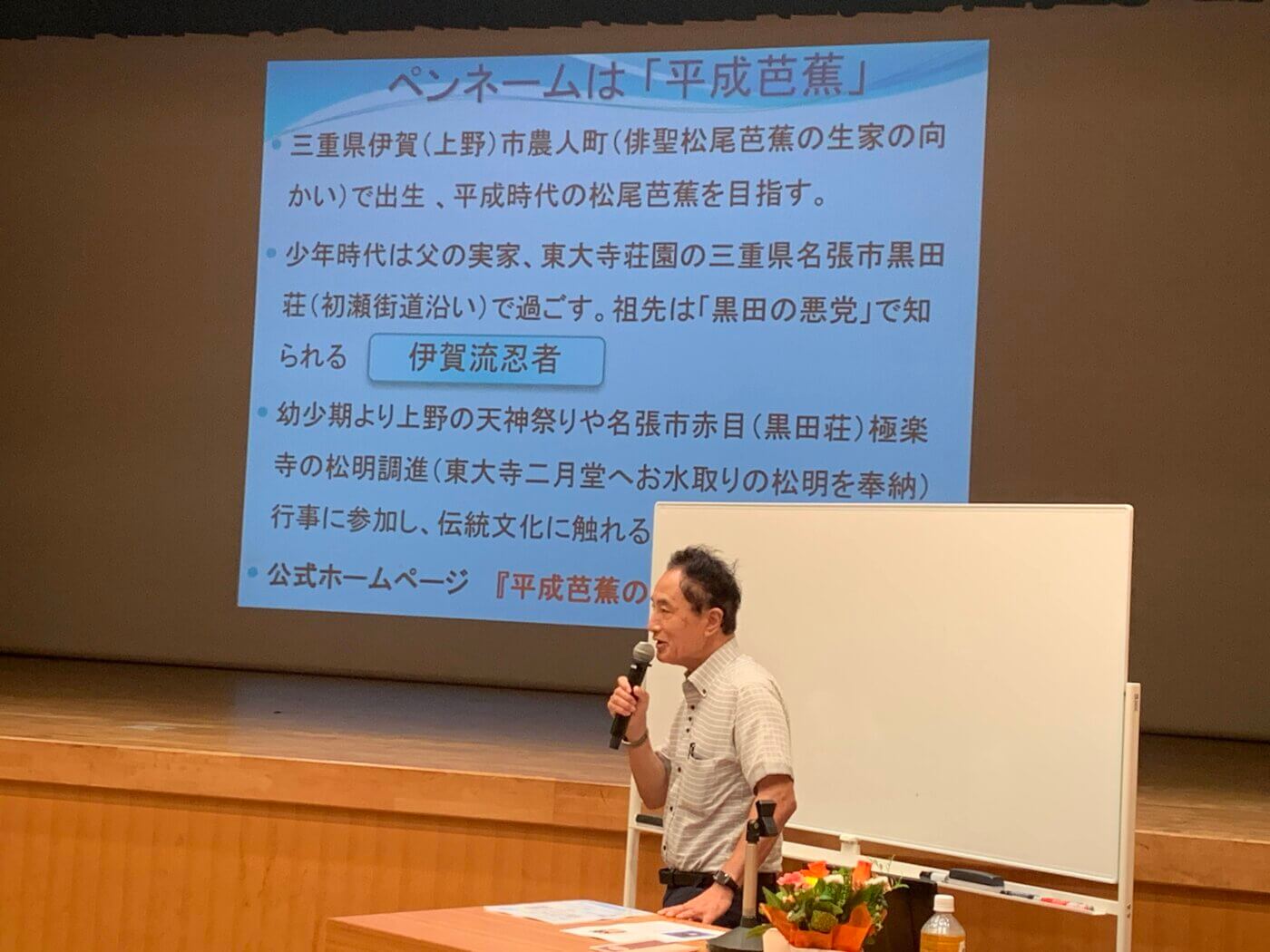

・黒田尚嗣先生(一般社団法人日本遺産普及協会 代表理事/クラブツーリズム株式会社 テーマ旅行部門顧問)

・井上年和先生(京都美術工芸大学教授)

・西城千珠さん(廣度院 副住職)、山本高史先生(廣度院練塀保存委員会)

前回の練塀勉強会に参加されたのは50名程度、そして今回の参加者は60名超と、予定されていた増上寺館内の会議室では手狭になってしまうほどの方が参加! というわけで、急遽、増上寺 光摂殿講堂での開催に。お邪魔するたびに規模が大きくなり、みなさんの関心が高まっているのがわかります。

“忍者の真の姿”についてもお勉強! 土遁の術に使われた土塀と現代に生かしたい忍者の使命

今回のメインは、黒田先生による「忍びの里 伊賀・甲賀―リアル忍者を求めて― から読み解く『信長塀』と忍者の『土遁(どとん)・土流壁(どりゅうへき)の術』」。

黒田先生は、若くから世界を旅し、本業に加え「平成芭蕉」というペンネームで旅行作家としての活動もされていらっしゃる旅のスペシャリスト。「ニューヨークへ行きたいかー!」の名ゼリフが印象的な番組にも関わられていたこともあるとか! そしてなんと、黒田先生のご先祖は伊賀流忍者ということもあり、今回は忍者と練塀の関係をお話してくれました。

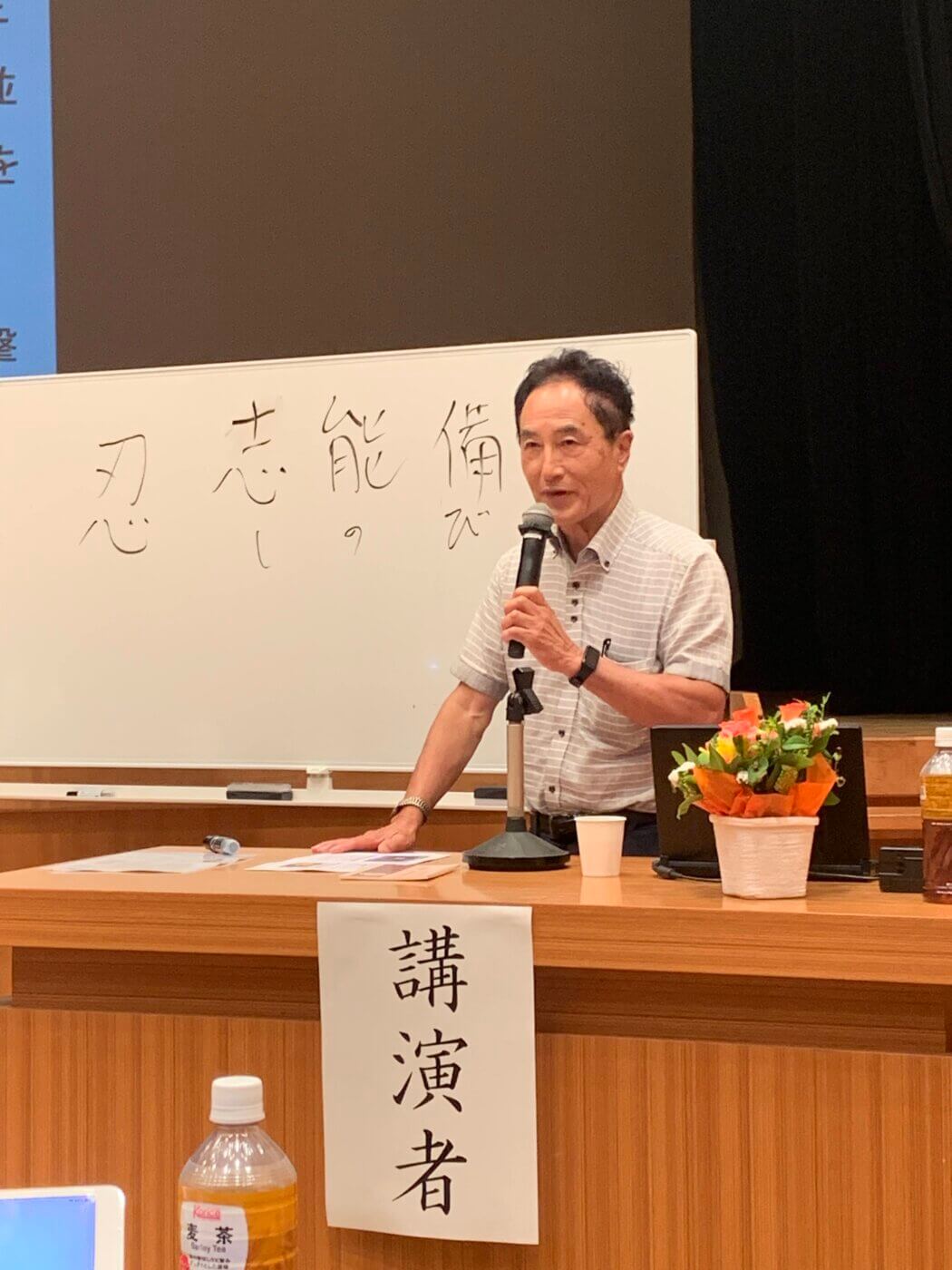

まず、黒田先生が教えてくれたのは、「シノビ」の漢字について。現在は「忍」の一文字ですが、昔は「志能備(便)」と書いていたそう。「志よく備えるための諜報活動」を行うのが忍者、ということを表しているんです。

「忍者」と聞くと、手裏剣を投げたり、竹筒をくわえて水の中を移動したり、壁をくるっと回転させて姿を消す! そんなテレビや映画のイメージ満載でしたが、リアル忍者のいちばんの任務は、「多くの情報を集め主君に知らせること」。そのために、さまざまな物理的な現象を研究・会得し、サバイブする能力に長けていた科学者だった、とのことです。

練塀も土塀の一種ですが、土塀は忍者でいう土遁の術のひとつとのこと。忍者において土塀は、隠す・隠れるための「土塀隠れ」の術です。自分が敵に見つからないよう隠れるための土塀をはじめ、伊賀では、お寺やお城など、重要な会議をする場所も、外の人間がパッと見てもわからないよう、土塀などで隠されていたようです。

ちなみに忍者が作る土塀の厚さは、40cm程度、高さを出す場合も40~50cmずつ積み重ねていくそう。なぜなら、この厚みがいちばん強固だから。「練塀をはじめ土塀は、土や石などの素材をはじめすべてのバランスが重要」とのことでした。

第二次世界大戦や関東大震災を乗り越えた廣度院の練塀も、伊賀流忍者による土塀同様に、完璧なバランスで作られているため、現在もしっかりどっしり、残っているんでしょうね。

廣度院の練塀の先には、増上寺の三解脱門が。

最後、「隠れながら、そしてコミュニケーション能力を駆使して情報を集めるのが、忍者の仕事。敵地で生き抜くのに一番よいのは、敵と戦わないことなんです。忍術は“自分を守るための守備力”です。使命を果たすまでは必ず生きることを諦めないのが忍者。現代人にも通ずるところがあるし、参考にしたいですね」と、黒田先生が語ります。

全く知らなかった伊賀忍者のお話はもちろん、土塀は土遁の術につながっていたなど、とっても面白いお話でした。

日本遺産普及協会の理事でもある黒田先生ですが、日本遺産では、このような「忍者の歴史ストーリー」が認定されます。練塀や土塀だけでなく、日本遺産についてもスッと理解できる時間でした。

▼日本遺産についてはこちらの記事でも紹介しています

「日本遺産」とは? 港区観光協会がオフィシャルパートナーになった理由を解説!

日本三大土塀、熱田神宮の「信長塀」現存するのは一部だが昔はL字に張り巡らされていたかも?

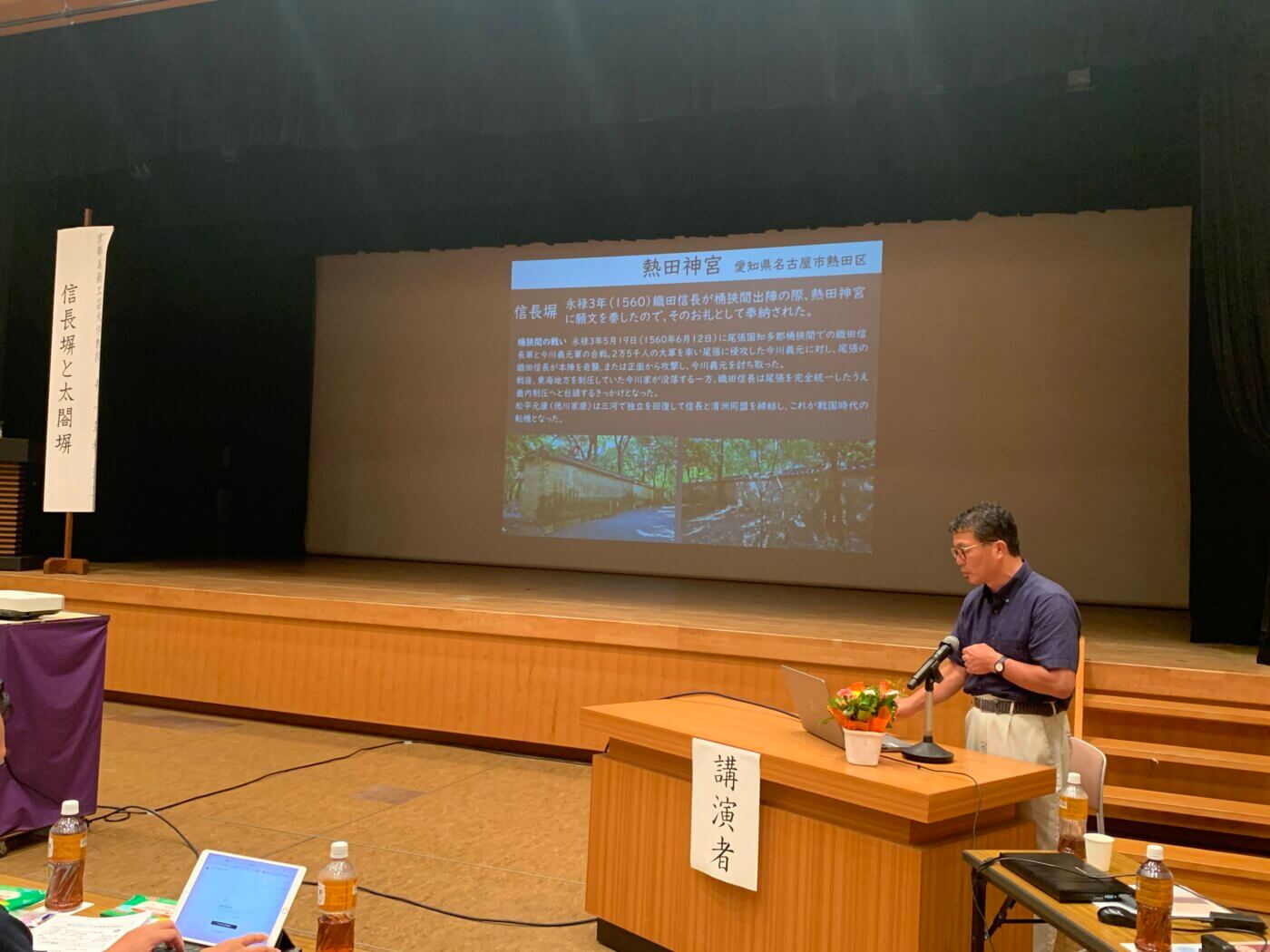

京都美術工芸大学教授の井上年和先生がお話してくれたのは、日本三大土塀の中から、愛知県名古屋市の熱田神宮の「信長塀」と京都府京都市にある蓮華王院 三十三間堂の「太閤塀」について。

古地図や尾張名所図会などを確認すると、現在は本殿の手前(南側)に残っているだけの信長塀ですが、実は西側もずっと続いていたのでは?信長塀が、境内の敷地をL字に囲っていたとも思われますね、とのこと(でも、北と東には信長塀らしき姿は史料に見られないそうです)。

熱田神宮の別宮である八剱宮も、史料を見ると練塀に囲まれていたと考えられるそう。「つまり、熱田神宮は本宮も別宮も、全部信長塀で囲われていたと推測できますね」と、井上先生。

ちなみに京都美術工芸大学の教授でもある井上先生。学校の近くにある三十三間堂の太閤塀は、解体修理などを行っていないので、内部構造が正しく分からないようなのですが、南大門と民家のちょうど隙間に少し崩れた土塀を発見されたらしく、よく観察してみたら瓦入りの土塀だったと分かったとか!

「いつの時代に作られたかは分からないけれども、瓦や石を入れて耐久性を持たせていたことは分かります」とのことでしたが、研究者の方って、そういったところから発見するのか! と、お話をうかがい、目からウロコでした。

そして驚いたのは、瓦や石を入れて耐久性持たせる、というのも、黒田先生がお話していた忍者の土塀につながったこと!

「土塀」「練塀」という些細なタッチポイントですが、歴史を紐解くと、そのストーリーが広がり、そして、クロスオーバーしていく、ということが実感できた会でした。

練塀勉強会、次回は2025年10月5日(日)に開催予定です。開催についての詳細や申し込みは、廣度院の公式サイト(https://neribei.com/)で告知されるので、興味がある方はこまめにチェックしてみましょう。

次回のテーマは「芝公園界隈における文化財としての『廣度院練塀』」です!

▼練塀勉強会vol.4の様子はこちらの記事で紹介しています

【行ってきました!】港区の歴史とともに、歴史遺産「練塀」について知ろう「練塀勉強会vol.4」