鹿児島・枕崎から届いた「和食と酒」の香り― 「まくあけ、まくらざき 枕崎市プレミアムマーケット」潜入レポート ―

鹿児島県の西部を構成する薩摩半島の南端に位置する枕崎市(まくらざきし)。 全国有数のカツオ漁の拠点として知られ、かつお節の生産量は日本一を誇ります。 特定第三種漁港にも指定される枕崎漁港を中心に、今もなお伝統的な「いで小屋(かつお節加工場)」が煙を上げる、まさに“出汁のまち”です。 その枕崎が、東京・青山の街にやってきました。 2025年10月30日~11月2日、表参道と外苑前の間にあるワールド北青山ビルで開催されたのが、「まくあけ、まくらざき 枕崎市プレミアムマーケット」。 ユネスコ無形文化遺産に登録された“和食”の根幹を支える「かつお節」と、全国に知られる芋焼酎「さつま白波」を生んだ“酒造り”の文化が交わるイベントです。 今回は、都内で枕崎産かつお節を用いた出汁調味料を製造するDashi Corporation株式会社のご招待で、いざまち編集部が現地を訪れました。

表参道に漂う“出汁の香り”にぎわう会場と懐かしの味

青山・表参道といえば、スイーツや香水の甘い香りが漂う洗練された街というイメージ。

ところがこの日、ワールド北青山ビル前を通ると、ふわりと鼻をくすぐる芳醇なかつお出汁の香りが広がっていました。

なんと、会場前にはキッチンカーが並び、かつお出汁やかつお料理を販売していたのです。

青山通り沿いに、充満する出汁の香りはインパクト抜群!

「かつおぶし丼」や、枕崎のおつまみセットなどが販売されていたのですが、私が感動したのが、鹿児島の郷土飲料「茶節」が販売されていたことです!

突然ですが、私は鹿児島出身です。茶節は、幼い頃、お手伝いという名の遊びがてらに畑の脇で飲むものでした。味噌とかつお節をお茶で溶いた温かい飲み物で、味噌よりはかつお節の味の方がはっきり強く出る。農作業の合間の休憩時間に塩分補給がわりにとしてみんなで飲んでいた記憶です。本当に長いこと飲んでいませんでしたが、「茶節」という文字を見て、そんな幼い頃の思い出がぱっと蘇ってきました。久々の茶節は本当に美味しかった……。

最初にイベントのことを伺ったときには、「青山・表参道エリアでかつお節のイベントをやっても渋すぎて人は集まらないのではないか」と勝手に不安を感じていましたが、このキッチンカー戦略は大成功だったようです。出汁の香りに誘われ、足を止める人々が次々と訪れていました。

筆者が訪れた10月31日(金)。削りたてのかつお節を味わえるコーナーや、かつお節削り体験、枕崎の特産品販売、焼酎の試飲販売など、コンテンツも盛りだくさん。私も思わず懐かしくなり、地元特有の“甘い醤油”や、薩摩酒造の新作焼酎「彩響」を購入してしまいました。

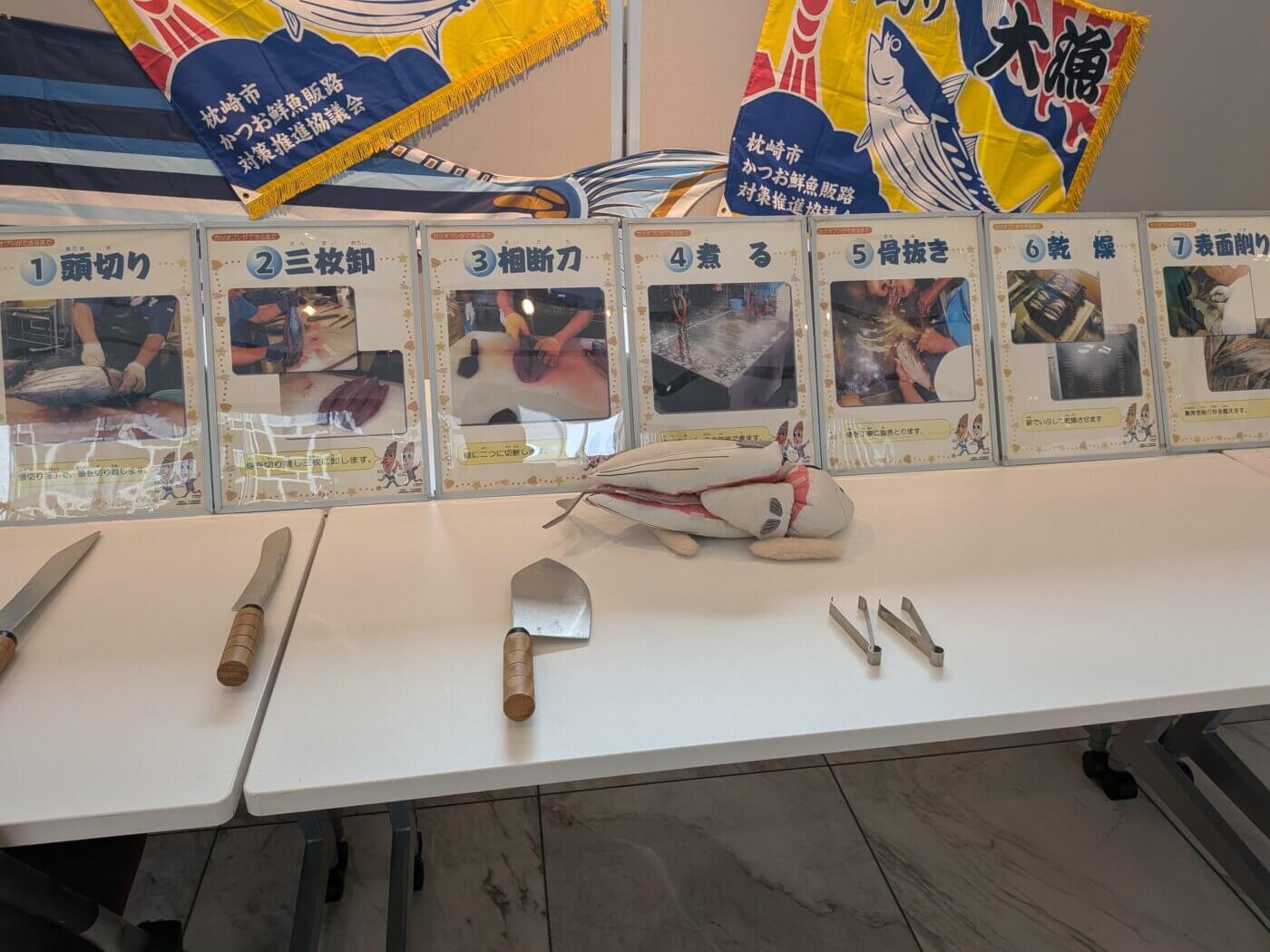

ぬいぐるみと専用の包丁を用いながら、かつお節を作るための捌き工程を学べるブース

薩摩酒造の新商品「彩響」は、青りんごのようなフルーティーな香りが特徴的な焼酎。ソーダ割がおすすめ

枕崎といえばかつお節。硬い本枯節以外にも、鹿児島ではおかずとして食卓に並ぶ柔らかいかつお節「生利節」も。

「出汁文化のこれから」を語るトークセッション

この日は、枕崎市長の前田祝成(まえだ のりしげ)さん、枕崎水産加工業協同組合代表理事組合長の的場 信也さん、薩摩酒造株式会社の代表取締役・吉元 義久さん、そしてごDashi Corporation株式会社代表取締役社長の水野勉さんの4者により、出汁文化のこれからについて話し合うというトークセッションも開催されていました。

左からDashi Corporation株式会社・水野勉氏、薩摩酒造株式会社・吉元 義久氏、枕崎水産加工業協同組合・的場 信也氏、枕崎市長・前田祝成氏。

枕崎水産加工業協同組合は2011年頃にオリジナルロゴを制作し、枕崎ブランドを普及させるべく、地域全体でかつお節の魅力発信を強化しているそうです。それらにさらに力を入れようという契機となったのが、ユネスコの無形文化遺産に「和食:日本人の伝統的な食文化」が登録されたこと。

和食を語る上では絶対に外せないものが出汁です。ですが、世界的に知られることになった「出汁」や「旨味」という言葉に比較して、あまりにもかつお節の生産工程は知られていません。加えてかつお節は出汁を取るものとしての意識があまりにも強いため、食材としての活用法がどうしても意識されていません。

枕崎市にはかつお節を製造するための水産加工業者が47もあるそうです。豊かな自然・水・気候に恵まれていることから、「さつま芋(鹿児島では唐芋と言います)」栽培も盛んで、全国的に知られる「さつま白波」ブランドをもつ薩摩酒造株式会社も、この自然を活かしながら市内で焼酎造りを続けています。

枕崎を支える水産加工業と醸造という二大産業は、そのまま「和食文化」を支えているという事実をアピールするため、枕崎市は今回のイベントを企画したのだそうです。

「枕崎には“いで小屋”があちこちにあります。”いで”とは”ゆでから転化した方言です。不思議なもので、同じかつおを使っても、いで小屋によって味が違ってくるんです」

と、的場さんは教えてくれました。

地元の気さくなおじさんという雰囲気の的場さん。焼酎の話題になった際、「くさい焼酎」という、鹿児島における最高級の焼酎に対するほめことばも飛び出し、会場に押し掛けた鹿児島出身者からは笑い声があふれた。

薩摩酒造の吉元さんは、酒造事業を通じた地域活性化の手法について語ってくださいました。薩摩酒造では伝統的な焼酎造りだけではなく、地域農業とも連携しながら持続可能な新たな産業の創出を行っています。醸造工場の横にある耕作放棄地を耕しなおし、そこでさつま芋を生産。このさつま芋を使用してつくった焼酎を、航空会社ソラシドエアの機内や通信販売で販売し枕崎ブランドの啓蒙に務める取り組みも始めました。

さらに、ウイスキーの生産も挑戦しているそうです。2023年の2月から新たに建てたモルトウイスキー棟で生産しはじめたウィスキーは、日本洋酒酒造組組合が定める「ウイスキーにおけるジャパニーズウイスキーの表示に関する基準」に記された「貯蔵に当たっては、内容量700リットル以下の木樽に詰め、日本国内で3年以上貯蔵すること」の基準に則り、2026年からジャパニーズウイスキーとして認定されるのだそうです。最初は少量販売ですが、いずれは焼酎大国鹿児島の食文化に、新たにウイスキーが加わる日も遠くなさそうです。

「観光の面でも新しい取り組みを進めています。2026年1月には、蒸留見学施設をオープン予定です。実際に見て、香りを感じ、体験できる場所をつくることで、地域観光の新しい拠点にしたいと考えています。さらに、若い世代や女性にも焼酎を楽しんでもらえるよう、”彩響”という香り系の商品を発売してます。青リンゴのさわやかな香りとすっきりと飲みやすい味わいに仕上げています。”焼酎はおじさんの酒”というイメージを変え、もっと多様な層に楽しんでもらうことが目標です。地域とともに成長する企業でありたいですね」

と吉元さんは語られました。

90年を超える老舗酒造所でありながら、新規事業を次々と立ちあげる薩摩酒造の姿勢に脱帽。

枕崎市のかつお節を仕入れて事業を行っているDashi Corporation株式会社の水野さんは、今回の登壇者の中で、唯一の枕崎の外の人。そこで、地域外からの視点で枕崎の盛り上げ方を提唱してくれました。

健康のために白湯を飲む習慣を持つ人を指す言葉に、”白湯ラー”というものがあります。現在Dashi Corporationでは”白湯ラー”に変わる文化として”出汁ラー”を育てようとしているという衝撃的なトピックから、水野さんの話は始まりました。同社は50年間、枕崎産のかつお節を使った出汁調味料や飲む出汁パックなどを製造しています。もともとは出汁エキスのOEM事業からスタートしましたが、近年は「出汁のある暮らし」をより身近に感じてもらえるよう、自社ブランドでの商品開発にも力を入れています。

水野さんは、世界各地の食文化を眺めるなかで意外とかつお節という食材が、世界中で受け入れられていることを発見しました。国内でもかつお節をネタに使うお寿司屋さん。コーヒーサイフォンで一杯ずつかつお出汁を抽出しスープに使用するラーメン屋さんといったこれまででは考えられなかったようなかつお節の使用法を思いついている所も出てきているそう。こうしたものに感動した水野さんは、かつお節文化はさらに広げていけると考えたのだそうです。

同社がこれから発売するのが、枕崎のかつお節をドリップコーヒーのように抽出して飲む「だしどり」は「山崎鰹節商店」と共同開発をしたそうです。クラウドファンディング「Makuake」で発表したところ、目標金額の970%を達成したとのことで成功に自信をのぞかせます。“出汁を飲む“という習慣を世界に広め、「Dashi」や「Katsuobushi」という言葉が、そのまま世界語になる未来を目指すそうです。

「ワインのシャトーのように、“この出汁はどこの誰が削った鰹節なのか”というストーリーが価値になる時代をつくりたいと思っています。出汁は和食の根幹でありながら、日常の中で意識されにくい存在です。でもだからこそ、その奥深さや香りの豊かさをもう一度見直す時期に来ているのではないかと思います。枕崎という土地と、その技術を守り続ける職人たちがいるからこそ、私たちもこうして新しい挑戦ができる。これからも出汁文化を、国内外に楽しく、美味しく伝えていきたいと考えています」

と水野さんは夢を語りました。

「だしどり」は商品開発部の若手女性社員が、毎日かつお出汁を飲み比べて厳選したそう。

この日のトークセッションを通じて、改めて感じたのは、かつお節や焼酎が日本人にとって本当に身近な存在であるということです。最後に総括して、前田市長は以下のように語ってくださいました。

「普段あまり意識していませんが、私たちの食卓や日常の中に、当たり前のように枕崎の恵みが息づいているんですよね。そして、身近すぎるがゆえに、その価値を見過ごしてしまいがちでもあります。しかし、こうして語り合い、体験を共有することで、改めてその魅力や深さを再発見できる……。私自身、若い頃に薩摩酒造で営業をしていた経験があります。そのときに教えられたのは、“焼酎を売るのではなく、風土や文化を伝える”という考え方でした。土地の香りや空気、その土地の人の暮らし……そうした背景があって初めて、焼酎や鰹節の味わいは完成するのだと感じています。水野社長からワインの話が出ましたが、フランスのワインは、「ボルドー」「ブルゴーニュ」といった地域名やシャトーによって個性が語られますよね。的場さんから”いで小屋”の話も出ましたが、同じように枕崎のかつお節もどこの誰が作った節なのかで味が違う。その違いを楽しむ文化を築いていけたら、かつお節もまた“嗜好品”として新しい価値を持つのではないかと思います。出汁や焼酎を通じて、枕崎という土地のストーリーをもっと多くの方に知ってもらいたいです。和食文化、そして日本の食の根っこを支える町として、これからも全国、そして世界に発信していきたいと思います」

JRの始発・終着駅でもある枕崎にこれだけの資源があることを熱く語ってくださった市長。

どこのご家庭にも必ずある当たり前のものに、生産者というブランドを持たせることで、全く異なる価値を与えることができる。鹿児島出身者としてこれからも枕崎市の取り組みに注目していきたいと思います。

そして、区内でまたイベントがあるようなら積極的にお邪魔させていただこうと思いました。

【ワールド北青山ビル】

住所:東京都港区北青山3丁目5 ワールド北青山ビル