赤坂を見守り続けた創業400年の老舗――「赤坂四方」の歴史を辿る旅(前半)

大河ドラマで話題沸騰中の「べらぼう」。このドラマ内で、俳優の桐谷健太さんが面白おかしく演じる「大田南畝(おおたなんぽ)」は人気キャラクターのひとり。「天明狂歌(てんめいきょうか)」と呼ばれる狂歌(社会風刺や皮肉を込めた和歌)ブームの火付け役となり、狂歌名を「四方赤良(よものあから)」と名乗りました。

こちらの「四方赤良(よものあから)」という名前。

実は大田南畝が度々訪れ、婿入りした経歴もある「四方」という酒問屋の屋号が名前の由来になっているそう。今回のインタビューでは、べらぼうの登場人物とも深いつながりのあった赤坂の老舗酒問屋「赤坂四方」に訪れました。

400年以上の歴史や飲食店オープンなど新たな取り組みについて、前半・後半と2回に分けてお送りしていきます。

昨年、創業400年を迎えた「株式会社 四方(よも)」。お話を伺ったのは17代目当主・山田 千智(やまだ ちさと)さんのお母様で先代の奥様でもある、代表取締役専務「山田 紀史子(やまだ きしこ)」さん。

さらに17代目の妹さんで取締役の「山田 峰子(やまだ みねこ)」さんにもインタビューにご対応いただきました。

代表取締役専務・山田紀史子さん(左)と取締役・山田峰子さん(右)。

江戸の拡大とともに発展した

庶民に寄り添う「四方」ブランド

四方の発祥は、現在の港区芝5丁目にあたる地域に存在した「三田同朋町(みたどうぼうちょう)」。創業年の寛永元年(1624)は、江戸幕府が開かれてまだ約20年しか経っておらず、なんと徳川家光が第三代将軍に就任した元和9年(1623)の一年後のことだといいます。

「四方の屋号は、将軍のお膝元である江戸のまちが、四方八方に発展していくことへの願いから名付けられたそうです。八代将軍・徳川吉宗が治めた享保年間(1716~1736)には江戸の拡大に伴い四方も出店・分店を重ねました。初代が創業した『芝三田四方』の七代目、彌七の弟・孫八が宝暦年間(1751~1764)にのれん分けして当店『赤坂四方』となり、元祖『四方』を受け継ぐ唯一の店として、現在も赤坂で営業を続けています」

東京メトロ銀座線、丸ノ内線・赤坂見附駅からほど近い、「赤坂みすじ通り沿い」に店舗を構える「赤坂四方」の看板には、“SINCE 1624”の文字が刻まれています。

日本酒の調合文化が生み出した人気銘柄「四方の瀧水」

江戸時代では上方(かみがた:当時天皇が住んでいた京都を「上」とする考え方から転じ、関西地方のことを指して呼んだ名称)から江戸へ運ばれ消費された「下り酒」がもてはやされました。

当時の酒は顧客からの依頼に応じ、調合されて販売されるのが一般的。四方では当時の下り酒の半分を占めていたともいわれる灘(なだ:現在の兵庫県神戸市から西宮市にかけての酒造地)と東京・八王子の地酒をブレンドし、「四方の瀧水(たきすい)」という銘柄を販売していました。

「創業当初から造り酒屋ではなく、醸造元から商品を仕入れて取引先に販売する『酒問屋』として商売を営んできました。当時は『利き酒(お酒の品質を確かめる官能検査)』ができないと酒屋はできなかったのです。取引先のお屋敷の好みの味によって、蔵元から仕入れた地酒を調合して届けていました。甘口が好きなお屋敷であれば甘口のブレンドを作り、辛口が好みであればそれを作ってお届けするわけです」

その後「四方の瀧水」は江戸各地に出店した四方の各店舗で販売されたことで市中に広まり、川柳や当時のガイドブック、双六(すごろく)のマス目に記載されるほど、江戸っ子に愛されました。酒屋に加えて一杯飲みの居酒屋も兼業し、酒の肴として提供していた赤味噌が評判になったことから、明和年間(1764~1772)には「鯛の味噌ずに四方の赤」という言葉が流行したそうです。この流行語にちなみ、赤坂四方に通っていた大田南畝は、「四方赤良(よものあから)」という狂歌名を付けたのだとか。

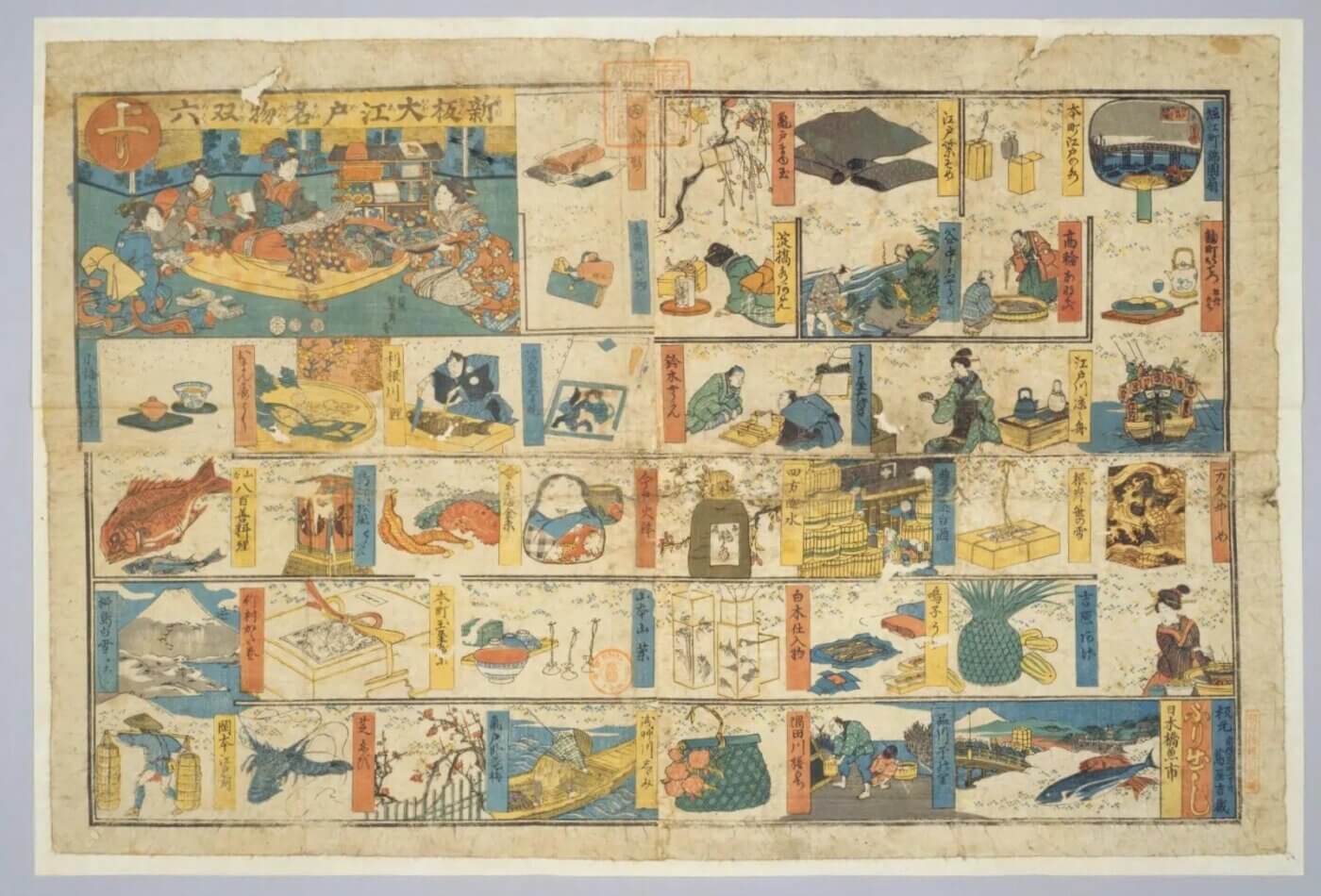

玉蘭貞秀『新板大江戸名物双六』,蔦屋吉蔵,嘉永5. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1310566 (参照 2025-10-10)

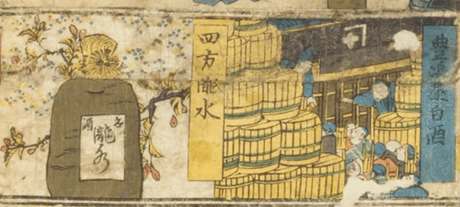

江戸の流行がズラリと並んだ『新板大江戸名物双六』には、

ひなまつりでお供えする「白酒」発祥の酒屋として有名な『豊島屋』の隣に「四方の瀧水」が描かれています。

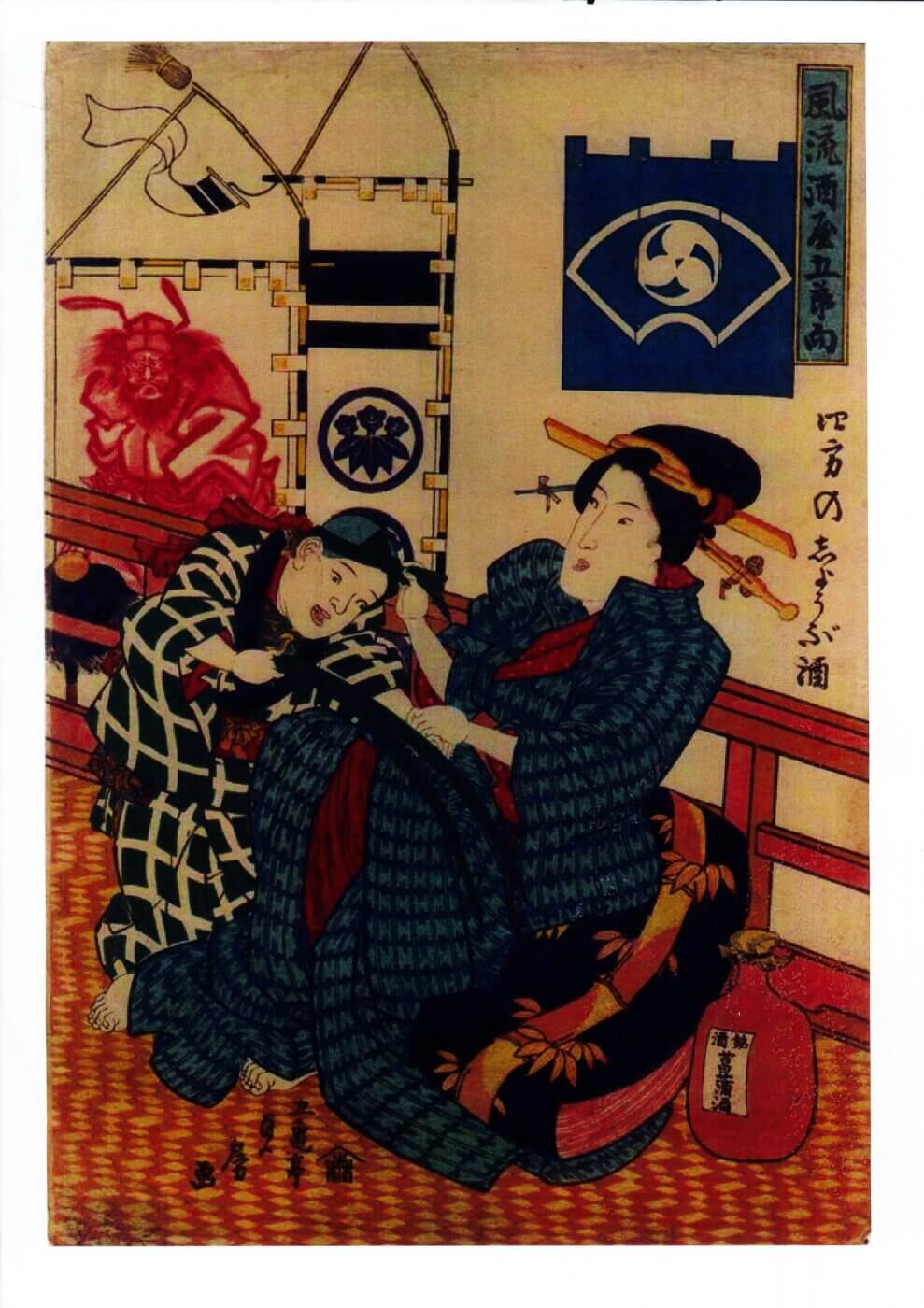

端午の節句を象徴する「しょうぶ酒」も四方のボトルで

なんと四方名物のお酒のみを題材にした錦絵『風流酒屋 五節句 四方のしょうぶ酒』という作品も現存しているそう。しょうぶ酒は5月5日の端午の節句に飲まれていたのだとか。端午の節句は、中国を発祥とする「厄払い」の行事で、この新緑の時期に独特な香りを放ち、葉を茂らせるしょうぶが邪気を祓うと信じられていました。古代中国ではこの時期にしょうぶ酒を飲んだり、しょうぶ湯に浸かったりして邪気払いを行っていたそうです。その風習が日本に伝わり、さらに「しょうぶ」の響きが「尚武(武道・武勇を重んじること)」と共通することで、江戸の武士にも普及しました。

古くからの日本の伝統行事が息づく「四方のしょうぶ酒」をモチーフにしたこちらの錦絵は、現在アメリカ・ボストン美術館に収蔵されています。

歌川貞房『風流酒屋 五節句 四方のしょうぶ酒』画像提供:株式会社 四方

幾度の焼け野原を経験

業態を変えながら貫いた老舗のプライド

時代の荒波にもまれながらも赤坂四方の生業を守り抜いてきたご先祖たち。大正12年(1923)には関東大震災の発生により、9つあったすべての蔵が一夜にして焼失しました。しかしそこで歩みをとめず、震災同年に東京駅前に施工された丸ノ内ビルヂングに「花月レストラン」を開業。貸し切り乗用車サービス「四方ハイヤー」も創業し、酒屋の命ともいえる酒蔵を失ってもなお、別の業態で復興を遂げたそうです。粘り強さに圧倒されました。

第二次世界大戦の空襲では店舗が跡形もなく焼けてしまいましたが、それでも暖簾を下ろすことなく再復活を果たすことができたそうです。

「このあたりは激しい空襲に見舞われました。今TBSのある地域だけ少し標高が高くなっていて。敗戦の時にTBSのところのお山から眺めると国会議事堂以外すべてが焼け野原になっていたと聞いています。今は周辺にたくさん高いビルが建っているので遠く感じますが、丸焼けの時には歩いて行ける距離。不屈の精神でまちを蘇らせた人々の苦労には胸を打たれます」

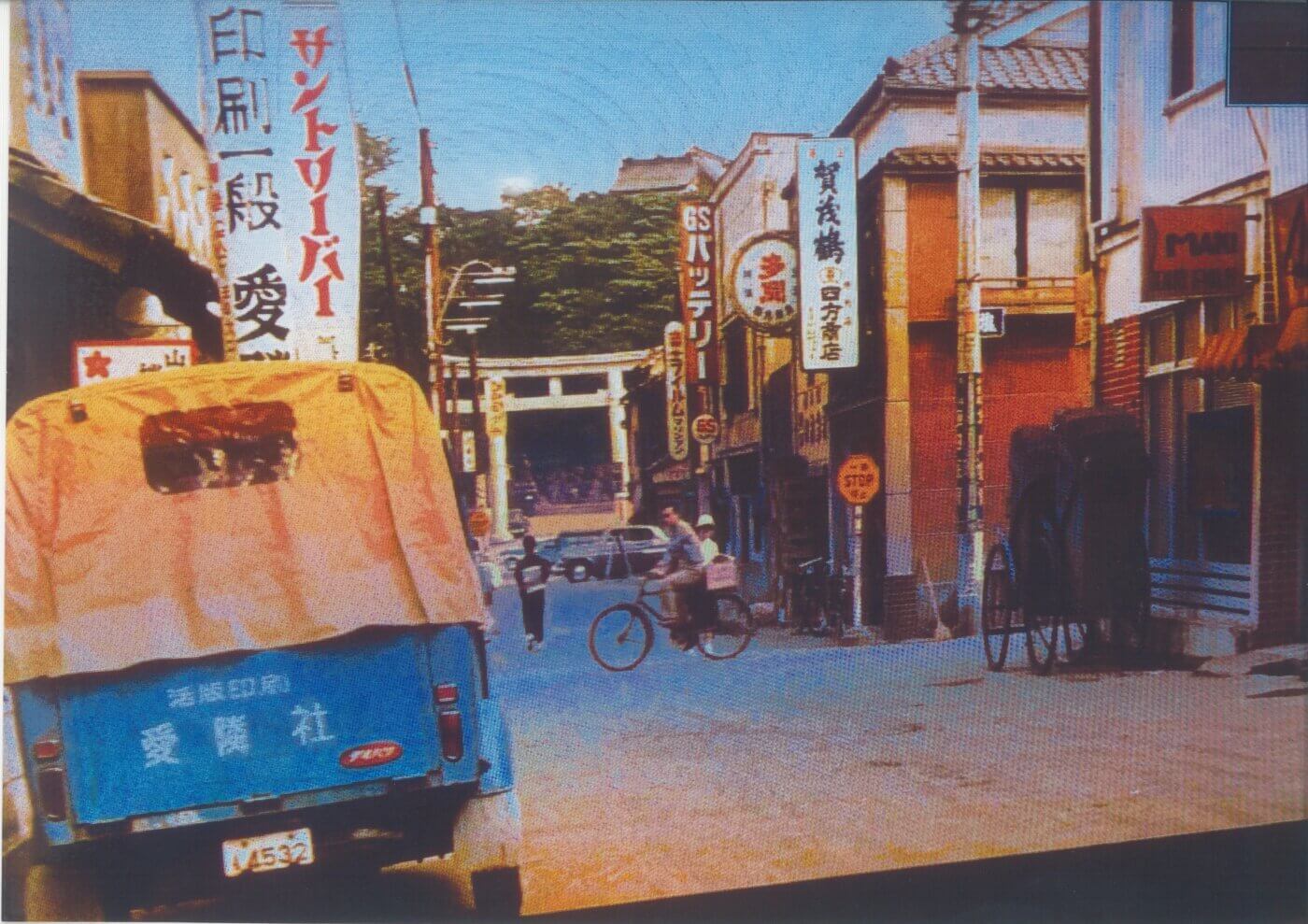

昭和35年(1960)に公開された映画『赤坂の姉妹より 夜の肌』に、空襲で史料が残っていない戦前の店舗の姿が登場。道の向こうには「山王さん」と呼ばれ親しまれる日枝神社の鳥居が。画像提供:株式会社 四方

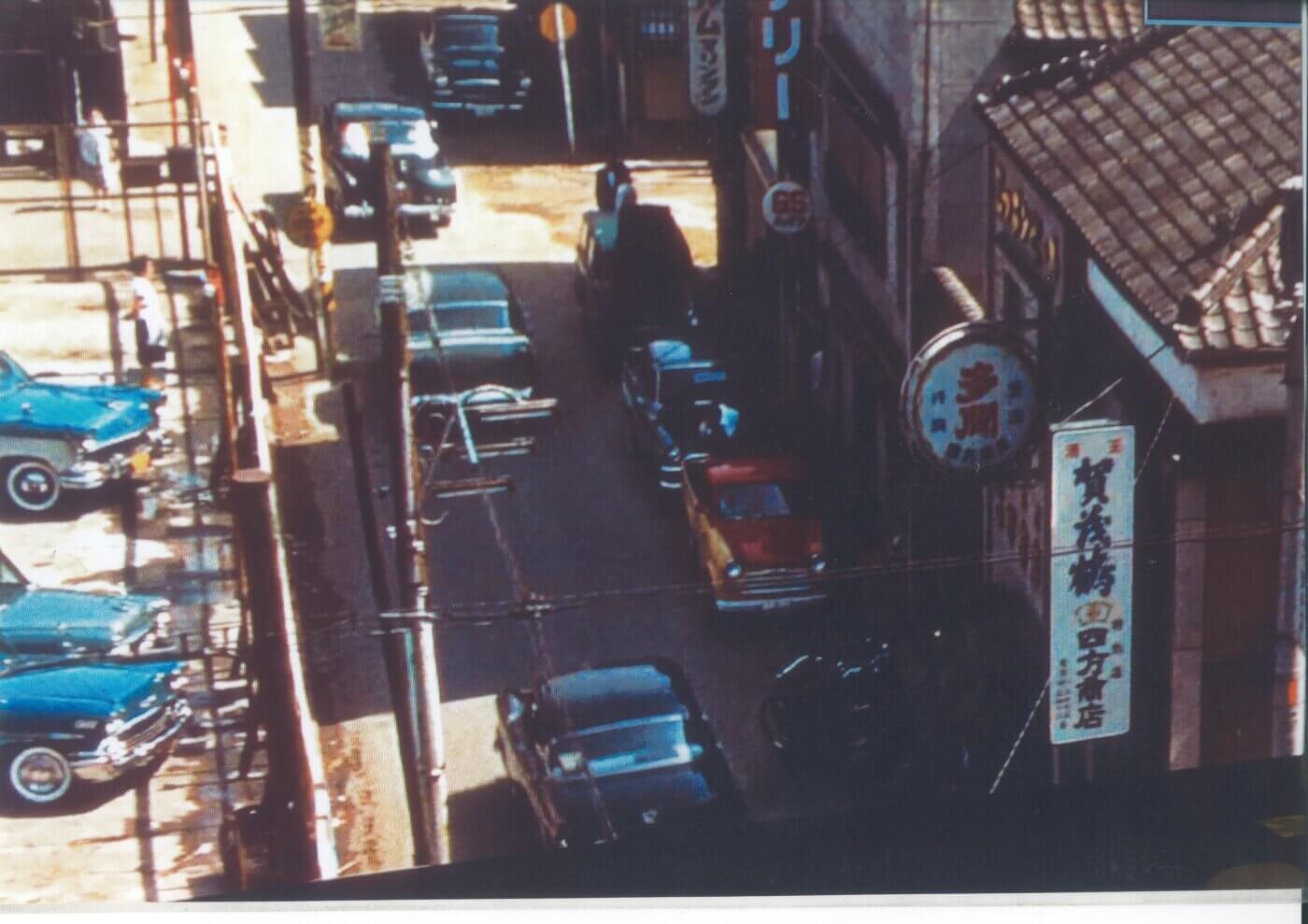

別画角からは、店の向かいに「四方ハイヤー」の会社が見えます。画像提供:株式会社 四方

こうして、400年という長きにわたり暖簾を守り続けてきた四方には、想像をはるかに超える数々の逸話が残っていることがわかりました。

インタビュー後半では、近年の赤坂四方の歩みをさらに深堀り、ワインセラー導入の背景や先代が築いてきた地域とのつながりなどをご紹介します。

【赤坂四方】

住所:東京都港区赤坂3-12-21

時間:平日10:00~23:00、土曜10:00~21:00、日曜・祝日12:00~20:00

定休日:なし

アクセス:東京メトロ千代田線赤坂駅「1番出口」より徒歩2分、東京メトロ銀座・丸ノ内線赤坂見附駅「10番出口」より徒歩5分