赤坂を見守り続けた創業400年の老舗――「赤坂四方」の歴史を辿る旅(後半)

港区で400年以上愛されてきた老舗酒問屋「四方(よも)」。

前回は、江戸時代初期から続くお店にまつわる驚きのエピソードや、暖簾を守り抜いたご先祖の奮闘をお届けしてきました。特集の後半では、近年の四方の発展について詳しく伺っていきます。

確かな品質と積み上げた信頼でバブルやコロナ時代を生き抜く

明治以降、赤坂のまちは兵営(へいえい:軍人たちが居住する兵舎のある地域)から訪れる軍人や、帝国議会開設により増えた政治家の利用客でにぎわい、「赤坂花柳界」として栄えました。全盛期には400名以上もの芸者さんが活躍し、当時は花柳界の料亭への配達も多かったのだとか。実は四方がお店を構える「赤坂みすじ通り」の“みすじ”は三味線の三本の弦が由来となっているそうです。

代表取締役専務・山田紀史子(きしこ)さんより、四方に嫁がれた当時の様子をお話いただきました。

「日本酒は、瓶が主流になる以前には『樽酒(たるざけ)』として親しまれ、やがて正月や結婚式などお祝いの席を象徴する存在となりました。私が四方に嫁いだ昭和40年代ごろには、装飾用の菰(こも:藁を織った敷物のようなもの)を巻いた『菰樽(こもだる)』をお正月には当店で60~70個ほど用意し、3日には一斉に鏡開き(上蓋を木槌で割って開封すること)を行って、お客様に振舞っていた時代がありました」

「お酒の文化も時代の変化に伴い少しずつ移り変わっていく」という紀史子さん。16代目・千代樹(ちよき)さんの奥様として、四方の代表取締役専務として。第一線で四方を支え続けていらっしゃいます。

「バブルの時代やコロナ禍で周辺の飲食店がガラリと変わり、同級生はほとんど赤坂からいなくなりました。酒類業界も大きく打撃を受け、花柳界が賑わった頃は料亭でお金を使う方も多かったのですが、コロナで料亭が激減して駅周辺はチェーン店がだいぶ多くなりました」

バブルやコロナを乗り越えられたのは、常にお客様第一に考え、お酒の品質管理にこだわる姿勢があったからこそ。お酒は気温や湿度の変化、光が当たることでも劣化してしまいます。それぞれの種類に合わせて品質管理ができるよう、昭和45年(1970)には赤坂氷川町(現在の赤坂6丁目)に氷川町倉庫を竣工。昭和63年(1988)には紀史子さんが新宿区若松町の配送センターを購入し、商品の保管・配送体制を強化しました。さらに、平成30年(2018)に現在の新宿御苑支社が完成し、新宿区の個人のお客様や料飲店、企業などへも配送を行っています。

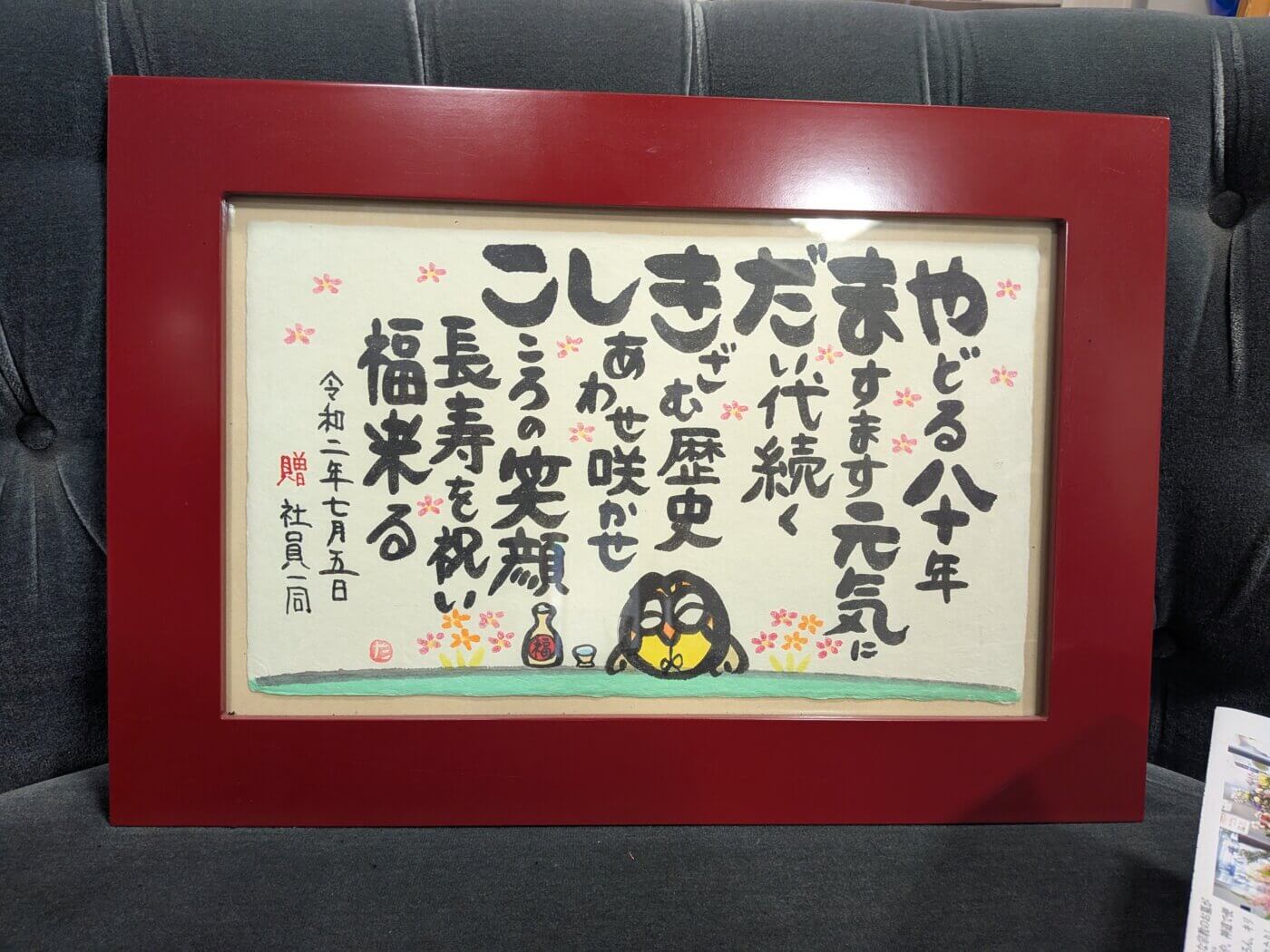

代表取締役専務・山田紀史子さんは今年85歳。画像の「名前の詩(なまえのうた:名前を頭文字に使って作られた詩)」は、80歳の傘寿(さんじゅ)のお祝いに社員の方から贈られたもの。

先代は町会長やPTA会長も兼任

地元・赤坂への愛あふれる「まちの酒屋さん」

赤坂見附駅付近から溜池山王駅まで外堀通り沿いに広がる地域は、古くは湿地帯で田園が発達したことで「田町(たまち)」と呼ばれていました。四方のある「赤坂みすじ通り」よりも外堀通りに1本近い「エスプラナード赤坂通り」も、かつては「田町通り」という名称であったことから四方の店舗がある地域の商店会も「赤坂田町三四五(さしご)丁目町会」と呼ばれています。

「赤坂田町三四五丁目町会」の町会長を14代・15代・16代と、三代にわたり務めてきた歴代の四方店主。

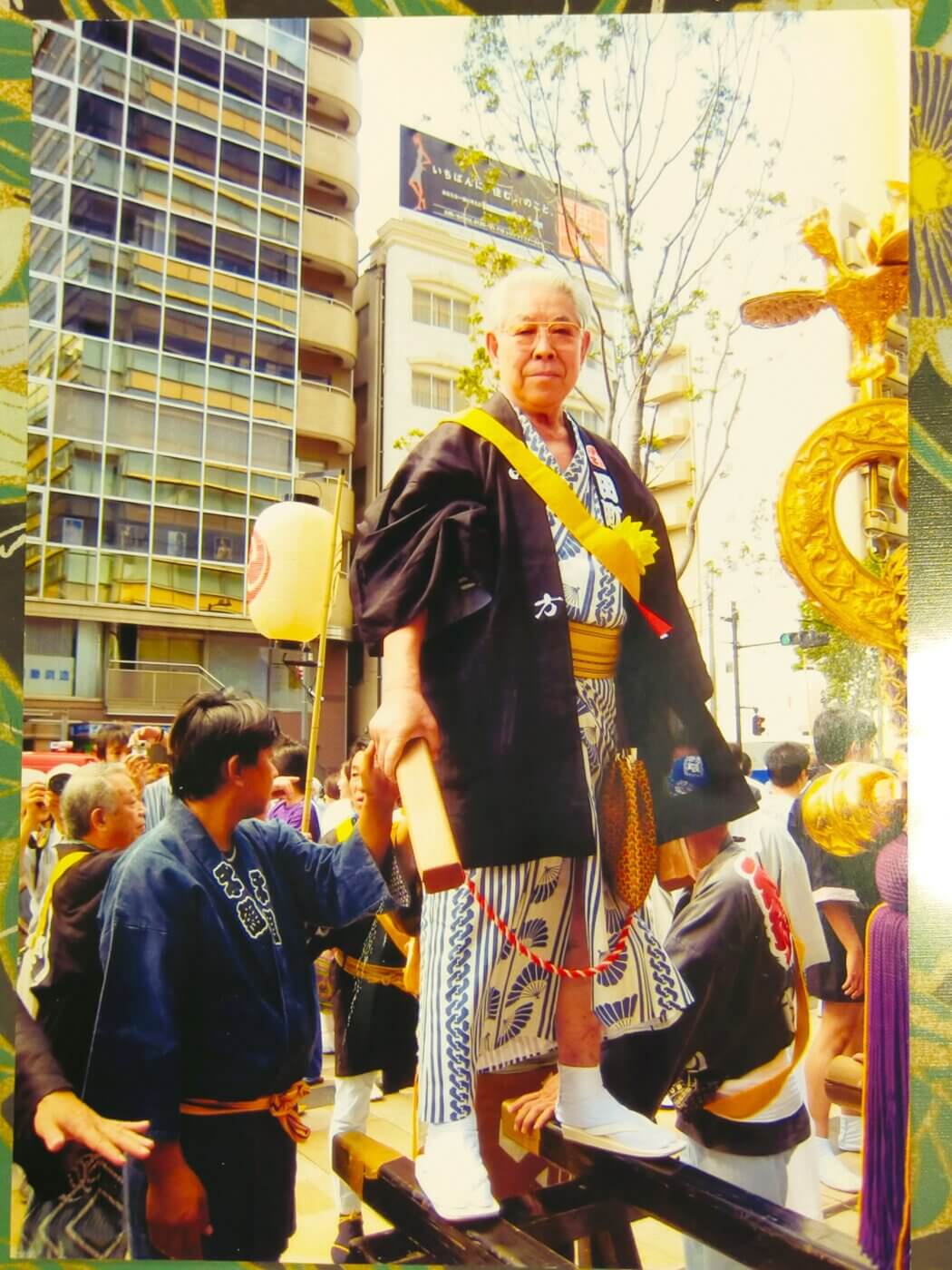

「16代目の主人・千代樹は町会長を10数年と、地元・氷川小学校のPTA会長を10年ほど務めました。赤坂で生まれてここで育って亡くなっていった人です。赤坂氷川祭で神輿の出発式を執り行ったこともあります。その先代の想いを引き継いで、今も2年に一度開かれる氷川社祭礼の際は、店舗前に設営した町会の休憩所でビールや焼き鳥、枝豆を用意して振舞っています。参加者の皆さんが、『今年も四方さんの前がすごく賑やかだった』とおっしゃってくださるので、楽しんでいただけてありがたいなと思います」

まちの一員として、赤坂への地域貢献活動を代々続けてこられたのですね。

町会員の減少や居住者の少なさにより行事の開催が難しくなっていた状況を変えるべく、氷川祭では町会神輿を出し、まちおこしに尽力された先代の千代樹さん。

当代・千智さんの目利きが光る

ワインセラー導入とジョージアワインの直輸入

赤坂四方は今回取材で訪れた「赤坂四方本店」に加えて、「四方 新宿御苑支社/四季の瀧水」、「中野マルイ店【酒の四方中野店】」と東京に3店舗を構えます。近年ではコロナ禍をきっかけにオンラインショップも拡充。実店舗とオンラインの2つの柱からより多くのお客様に商品を届けられるようになりました。

赤坂四方本店の目玉といえば、なんといっても地下1階のワインセラー。平成7年(1995)には当代・千智さんによる「フランスの名高いシャトー(ブドウ畑を所有し、ブドウの栽培やワインの製造を行う生産者)すべてのワインを年代別にそろえる」という試みがワインセラー設置のきっかけとなりました。

これほど大規模なワインセラーのあるお店は珍しいかと思いますが、どういった経緯でワインセラーを作ることになったのですか?

「当代は大学卒業後にサントリーホールディングスさんに就職しました。サントリーさんは、ビールからワイン、スピリッツ、リキュールまですべて取り揃えている会社さんですので、酒屋の修行先として選ぶ方も多く、私たちは『サントリー学校』と呼んでいます。サントリー学校を卒業して実家に帰ってきたときに世間が『地酒ブーム』になっており、小さい酒蔵の日本酒や焼酎がものすごく売れていました。そのタイミングで『地酒屋さんを回ってくれないか』と息子にすすめたのですが、『それよりもワインがやりたい』と。四方でワインを手がけたのは、息子が初めてでしたね。それで今、五大シャトーはすべてありますし、『四方の地下に行ったら面白いものがあるよ』と評判にもなっています」

さらに、千智さんは「世界最古のワイン」と呼ばれるジョージアワインの直輸入販売を令和4年(2022)にスタート。紀元前6000年から存在していた「ジョージアワイン」の醸造法は、平成25年(2013)ユネスコ無形文化遺産に登録されており、「クヴェヴリ」と呼ばれる素焼きの壺を土の中に埋め、その中でブドウを発酵させるというもの。土の中は温度が一定のため温度管理がしやすいのだとか。

ワインを豊富に揃える酒販店として先陣を切り、ワイン愛好家からも注目されているジョージアワインを取り入れた当代・千智さん。その「時代を読む力」に驚かされました。

直射日光だけでなく蛍光灯・白熱灯など照明の光も劣化の原因に。写真ではわかりづらいですが、ワインセラーのある地下1階はワインの品質を保つため薄暗くなっていました。

角打ちスタイルで一杯から楽しめる

酒屋プロデュースの創作ビストロ酒場

老舗やチェーン店、韓国料理店などが混在する「赤坂みすじ通り」も、歴史や文化が交わる赤坂らしさのひとつ。そんな「赤坂みすじ通り」沿い、四方の店舗が入っている「四方ビル」の道を挟んだ斜め向かいに、今年8月から「赤坂酒場345(さんよんご)」をオープンしました。四方で取り扱うナチュールワイン(一般的には有機栽培で作ったブドウのワインや添加物を入れないワインなど。定義は曖昧)をはじめ、日本酒やクラフトビール、クラフト焼酎などがショーケースに並び、気になるお酒をお客様ご自身で選べます。ナチュールワインは旨みやほのかな濁りが特徴で、ぐいぐいと飲み進められます。インスタ映えするようなかわいいラベルが多いのも人気の理由です。

「『赤坂酒場345』は17時から営業していて、立ち飲みの方はチャージ料をいただきません。酒屋ならではの居酒屋というところがポイントで、「角打ちスタイル」で気軽に入れるお店にプロデュースしました。『0次会として1杯ひっかけたいときに』という方や、『ちょっと飲み足りなくてもう1軒最後に行きたい』という方が立ち寄れるような場所を作りました」

お店のコンセプトは「何かと何かが交わる場所」。料理やお酒のジャンル、ペアリングのルールを決めず、その日の気分で好みの1杯と1品を探していくのがこちらのお店の醍醐味です。新たな赤坂の魅力がまたひとつ増えました。

当代の妹・峰子(みねこ)さんがオープンに携わった「赤坂酒場345」。

みすじ通りのなかでも独特な雰囲気を放つ、おしゃれな外観が印象的です。

商人という職業やお客様への感謝を忘れずに

お店もまちも次の世代へバトンをつなぐ

「時代の流れに対応する柔軟性」と「お客様一人ひとりとのお付き合い」を大切にしてきたからこそ、江戸時代初期から令和の今まで、代々お店を続けてこられたのだと紀史子さんはいいます。

「時代の変化によって変える部分と、そのまま守っていく部分をきちんと使い分けているから“今”の赤坂四方があるのだと思います。代々守っているのは、老舗として従業員や地元の人を大事に、地域に貢献する姿勢。

あとは一代一代が任された時代に適応すべく、努力するほかないと思います。例えばカラオケがすごく流行った1980年代ごろは、カラオケボックスを開拓していったり、焼酎ブームには焼酎を豊富に仕入れたり。お得意先に関しては、うちがプラスになるか・ならないかなんてことよりも、1軒から真心こめてお付き合いしていくことかな。そういう付き合いを続けたことで、何十軒も何十年も注文していただけるようになるお客様もいました。どのお客様とも、長い歳月をかけながら少しずつ信頼関係を築いていきたいです」

長く暖簾を守ってきたからこそ、お客様と真摯に向き合う心構えを常に持ってこられたのでしょうね。

最後に、赤坂の老舗酒問屋として読者にお伝えしたいことはありますか。

「私は江戸から残る商人という仕事に誇りをもって、商売に頭を下げながらやっています。TBSさんは大手企業のお得意様ですけど、やっぱり何十年もお付き合いしていて。ただ、お得意先との関係性はもちろん、赤坂のまちを次の世代まで守っていきたいところ。コロナ明けに赤坂でお店を始めた方など、接点があればどんどん一緒にお仕事していきたいです」

創業500年を見据えて語るお二人。老舗としての使命を全うする熱い想いが伝わるインタビューでした。

昨年、令和6年(2024)には400年周年記念パーティーを開催した赤坂四方。これから50年、100年先も末永く赤坂を見守ります。

【赤坂四方】

住所:東京都港区赤坂3-12-21

時間:平日10:00~23:00、土曜10:00~21:00、日曜・祝日12:00~20:00

定休日:なし

アクセス:東京メトロ千代田線赤坂駅「1番出口」より徒歩2分、東京メトロ銀座・丸ノ内線赤坂見附駅「10番出口」より徒歩5分

【赤坂酒場345】

住所:東京都港区赤坂3-15-3 忍路ビル1階

時間:平日・土曜・祝日・祝前日・祝後日17:00~00:00(料理L.O. 23:00、ドリンクL.O. 23:30)

定休日:日曜

アクセス:東京メトロ千代田線赤坂駅より徒歩4分、東京メトロ銀座・丸ノ内線赤坂見附駅より徒歩3分