【行ってきました】都心の海で地域運動会!? 「第19回 水辺フェスタ」を取材

舞台裏を支える海洋少年団

スポーツの秋です。地方では学校の運動会に加え、公園などで地域の運動会も開かれます。ご近所同士が集まって行う運動会は、昭和から平成初頭にかけては各地で盛んに行われていましたが、近年は人口減少や気候変動、さらにはご近所付き合いの希薄化により廃止されるケースが相次いでいるといいます。

ところで「水辺フェスタ」というイベントをご存じでしょうか?港区と区民の実行委員会が主催のもと、芝浦港南地区総合支所が管轄する港区の海岸沿いを、「台場」「港南」「芝浦・海岸」の3チームに分け、ゴムボートレースで競い合うイベントです。まるで地域の運動会のようですよね。都心の真ん中で、こうした地域対抗の催しが行われているのは意外に思う方も多いのではないでしょうか。今回はその「第19回 港区水辺フェスタ」で、レース用ゴムボートの準備などを担った港区海洋少年団のお手伝いをしながら、イベントを取材させてもらいました。

今回同行させていただいた港区海洋少年団と、清家愛区長

9月23日午前7時。お祭りの開始まで3時間以上ありますが、UrbanLaunch 芝浦アイランド船着場の倉庫前には海洋少年団の子どもたちとその保護者が続々と集合していました。この日の任務は、倉庫からお台場ビーチまでゴムボートやオールを運び競技に向けた準備を整えることと、お祭りの順調な運営を助けること。責任は重大です。

本日の予定やチーム分けの説明を受ける団員たち

子どもたちにとっては、海洋少年団で学んできた「もやい結び」などを実践で試す貴重な機会

競技に使用するゴムボートは桟橋で空気を入れ、運河に浮かべて紐で連結。小型船でお台場まで曳航していくそうです

競技に使用するゴムボートは桟橋で空気を入れ、運河に浮かべて紐で連結。小型船でお台場まで曳航していくそうです

大人でも一人では運べないような重りを運搬したり、スクリューを準備したりと、早朝から汗がにじむ作業が続きます。

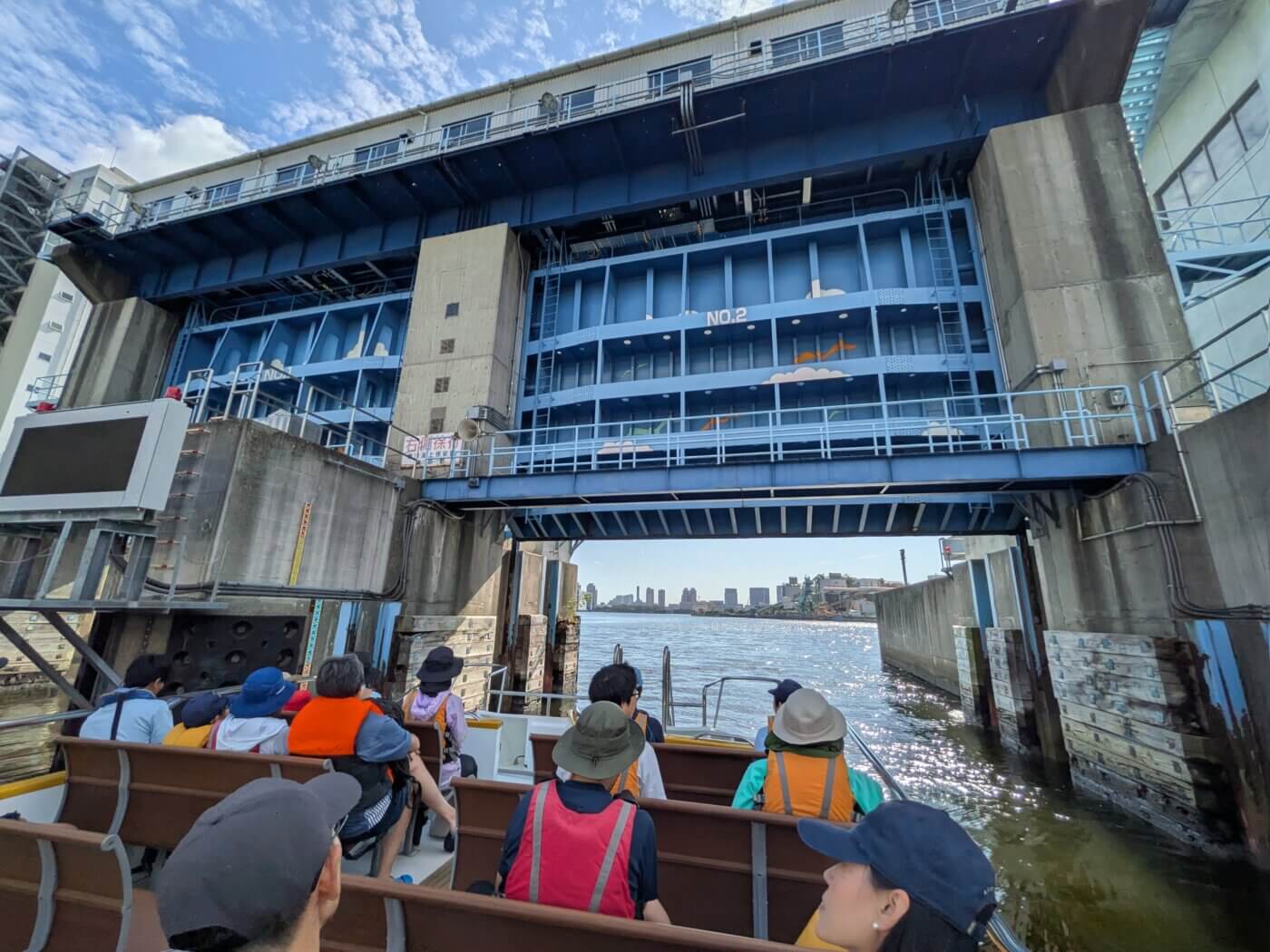

ジェットスキーやスクリューの試運転を終えると、東京ベイクルーズの電気推進船「SAMURAI」に乗せてもらい、お台場ビーチへ移動です。猛暑のピークを過ぎ、日なたでも涼しさを感じる心地よい気候で、船上の風が疲れを吹き飛ばしてくれました。

運河の水門をくぐり、東京湾へ

レインボーブリッジ沿いにお台場ビーチを目指します

船首に梯子が付いているSAMURAIは、砂浜にそのまま揚陸できる舟でした

船首に梯子が付いているSAMURAIは、砂浜にそのまま揚陸できる舟でした

競技に使用するブイやボートをセッティングします

砂浜に到着した少年団のメンバーはてきぱきと競技の準備を進め、開始1時間前にはすぐにでもレースを始められる状態になりました。

少年団が会場で与えられたお仕事は、選手の救命胴衣が正しく着用できているかボートに乗る前に確認の声掛けをすることと、一般の方が乗れるエンジン付き遊覧ゴムボートの運航です。このゴムボート遊覧は家族連れに好評で、イベント開始前から整理券を求める長蛇の列ができていました。

オールを漕げない小さな子でも、遊覧船なら海を楽しめます

熱戦!ゴムボートレース

11時15分、いよいよレース開始です。競技は一般の部と子どもの部に分かれ、いずれも6人1チームで砂浜からゴムボートに乗り込み、沖合のブイを回って戻ってくるというルール。大人は80m先に浮かぶスイカ型の、子どもは50m先のバナナ型のブイを目指します。

スタートの合図とともに、少年団が海原へボートを押し出します

たった80mと思うが、浜辺から見るとかなり遠くに見えるブイ

たった80mと思うが、浜辺から見るとかなり遠くに見えるブイ

ゴムボートは底が平らなため、左右の漕ぎ手の力が均等でなければ真っ直ぐ進めないそうです。そのため、声を掛け合い息を合わせて漕ぐのが、スピードを出すコツです。もちろん、思うように進めず右往左往するチームもちらほら見られましたが、それはそれで盛り上がります。

さらに注目なのは、3チーム同時にスタートしなければならない点。真ん中に位置したチームは左右のボートの動きを見極め、どちらのブイを回れば有利かを判断する必要があるため、戦術も重要になってきます。

ブイを回り終えて岸に戻っても、終わりではありません。水辺フェスタでは、6人全員が手をつないでゲートをくぐらなければ正式なゴールと認められません。砂に足を取られながら最後の力を振り絞る姿に、観客からも大きな声援が送られていました。

最後の最後まで勝負がもつれる場面も頻出しました。

この最後の砂浜ダッシュが、選手も一番興奮している場面です。それまで身体の一部のように扱っていたオールを思わず投げ出してしまう選手も見受けられます。ですが、もし走り出しの際にオールを踏んでしまうと、怪我や海洋少年団の備品破損につながります。そのため子どもたちはゴール直前で「オールはボートに置いてください!」と声を掛け、事故防止にも努めていました。

今回で19回目となる水辺フェスタですので、参加チームの中には強豪と認識されているチームも。会場では、「あそこのチームは今年も強い」「この学校の子たちはチーム名を引き継いで代替わり」……といった情報も飛び交っていて歴史の深さを感じます。

それぞれのチームが創意工夫した本格的な仮装も楽しみの一つ

特に応援に熱が入っていたのが、地元小学校の先生らによるチーム対抗戦。各地区の子どもたちが、自分たちの学校こそ芝浦港南地区で最強と声援にも熱がこもっていました!

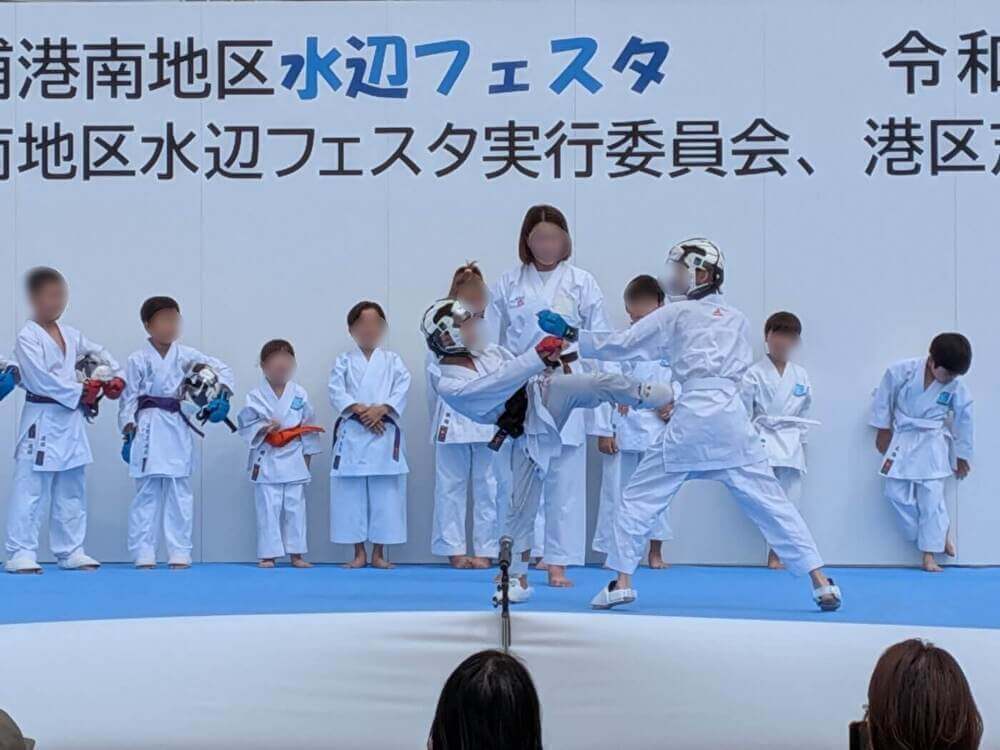

ちなみに、レースの合間には地元の団体による様々なステージパフォーマンスやアトラクションも行われていました。

コーラスの披露や……

空手の演武や組手が行われたり

ダンスパフォーマンスなど盛りだくさん

小さなころ誰もが砂浜で遊んだビーチサンダル飛ばし競争

砂場と違って砂浜なら、どれだけ深く穴を掘っても怒られないと、子どもたちも大興奮

転んでも怪我をしにくいビーチタグラグビー体験コーナーも

社会福祉法人港福会 就労継続支援B型事業所みなと工房さんの物販テントも出ていました

最終第19レースは、大人と子どもが混合で出場するリレー。それぞれの地区を代表する名物チームによるデッドヒートです。応援にも一段と熱が入り、白熱の展開となりました。

第一走者が終わった時点では大差がついていたレースだが、最終的にはつばぜり合いのデッドヒートに!

総合得点は、わずか4点差で港南地域が勝利し、第19回大会は幕を閉じました。

発表の瞬間、思わず会場からどよめきが漏れる僅差の大会になりました。

試合後の選手たちは、会場に出店されていたお台場クラフトビールで乾杯!

実は、この閉会式の裏側で、海洋少年団のメンバーが静かに撤収作業を進めていました。使用したボートや救命胴衣をSAMURAI号に積み込み、人知れず会場を後にする姿は、まさに縁の下の力持ち。影のMVPといえるでしょう。

事故もなく、無事に運営できたのは、彼らの力添えがあったからでしょう

今回の取材に際し、港区海洋少年団の団長であり港区議でもある榎本茂さんが、水辺フェスタへの思いを語ってくれました。

海洋少年団を率いる、榎本茂団長

「港区は海に面しているのに、区の所有する船や桟橋は一つもありません。だからこそ“海を身近に感じてもらいたい”という思いでこのイベントを始めました。おかげさまで今では大規模なイベントに育ったと自負しています。来年は第20回の節目であり、区制80周年とも重なります。これを機に、海沿いの地域だけでなく港区全体で盛り上がれるイベントにしたい。港区に暮らす人、働く人、みんなで水辺に親しんでもらいたいです」

地域運動会のような温かさを持ちながら、都市ならではの規模感で展開される「港区水辺フェスタ」。地域の垣根を越え、さらに多くの人々が参加できるイベントへと発展していくことを期待したいです。