老舗和菓子店当主に聞く― 変わりゆくまちで和の趣を伝える使命とは

現在、世界貿易センタービルディングを中心に再開発が進む浜松町エリア。オフィスビルやタワーマンションが立ち並ぶビジネス街として知られていますが、「増上寺」や「旧芝離宮恩賜庭園」など歴史ある観光スポットが点在するエリアでもあります。

そんな、浜松町・大門駅からほど近い「芝大門」にある芝神明商店街へ。今回は、140年愛されている老舗和菓子店「芝神明 榮太樓」の4代目店主・内田吉彦さんにお話を伺いました。多くのお客様を虜にしてきたロングセラー商品のヒミツや「また買いに来たい!」と思わせる魅力、内田さんの地域を守る取り組みについてもご紹介します。

庶民に愛された“関東のお伊勢さま”

江戸時代の「お伊勢参り」ブームが店舗立地に影響!?

4代にわたり受け継がれてきた「芝神明 榮太樓」さん。早速ですが、お店のルーツを伺いたいです。

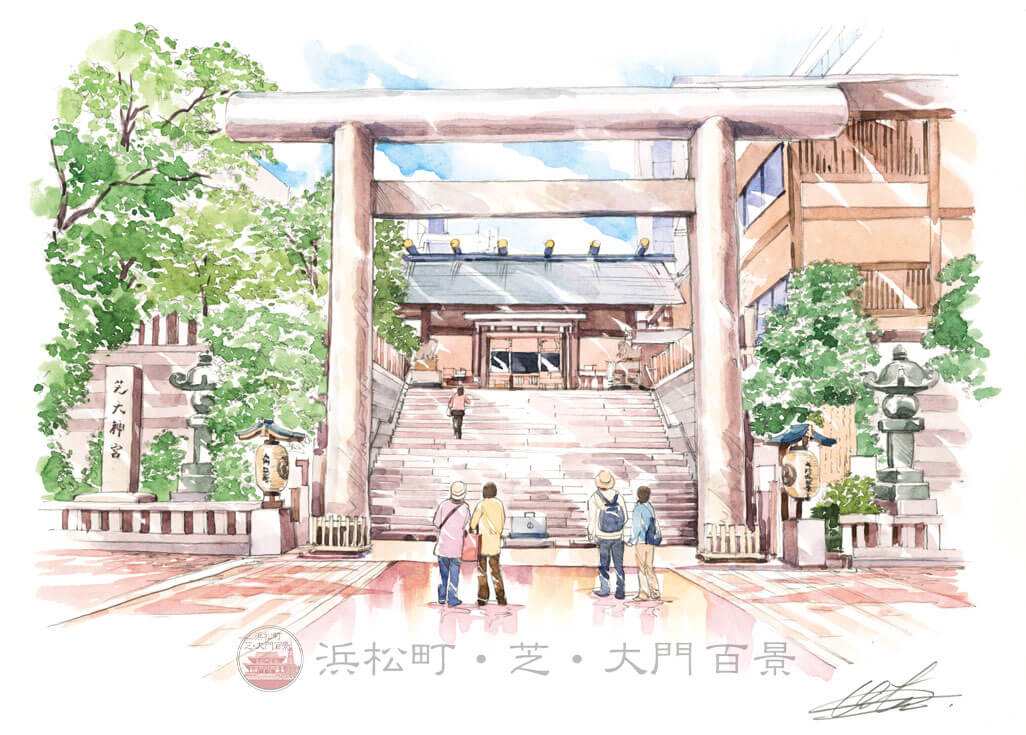

「芝神明 榮太樓は、江戸時代からの歴史を誇る飴屋『榮太樓總本鋪』の暖簾分けとして、明治18年(1885)芝大門で創業しました。初代・内田長吉が修行した日本橋の『榮太樓總本鋪』からお客様を奪わないようにという理由から、芝の地にお店を構えたそうです。さらに一説によると店舗の目の前の通り、つまり芝神明商店街のメインストリートが、かつての「東海道」だったともいわれていて。東海道の入り口にあって“関東のお伊勢さま”といわれる芝大神宮(しばだいじんぐう)や、徳川将軍家の菩提寺である増上寺にお参りする人が多く、芝大神宮に向かって左手には花街(はなまち/芸妓や舞妓がお座敷でお客様をもてなす地域のこと)もあり、商売のしやすさを見越して昔から栄えていた町を選んだのではないか、とも伝わっています」

現代の日本でも、三重県にある伊勢神宮は観光スポットとして有名ですが、江戸時代には伊勢神宮を目指して徒歩で旅をする「お伊勢参り(おいせまいり)」が流行していました。ただ、江戸から伊勢神宮まで東海道沿いに歩いて往復で50日もかかったといわれており気軽には行けませんでした。そこで関東にも分け御霊(わけみたま/本社の祭神をほかの神社でも祀ること)をし、お伊勢様から距離が離れている東日本に住む人々は“関東のお伊勢さま”といわれる芝大神宮に参拝するようになったそうです。「芝大神宮」という名称は明治以降のもので、それ以前には「飯倉神明宮(いいくらしんめいぐう)」「芝神明宮(しばしんめいぐう)」と呼ばれていました。

ちなみに、東海道は江戸時代、徳川家康により日本橋を起点に江戸と各地を結ぶ陸上交通路として整備された「五街道」のひとつ。東海道そのものは7~10世紀ごろから存在していたといわれています。江戸・日本橋から現在の神奈川県や静岡県の海沿いを通り愛知県へ。三重県から滋賀県へと抜け、終点の京都・三条大橋まで続いており、その間に53の宿場町(江戸幕府公認の宿泊施設のある場所)がありました。

つまり、気軽に伊勢へお参りにいけない江戸の住民たちにとって伊勢神宮の代わりに祈る場として。あるいは、江戸からお伊勢様に向かおうという人たちが、東海道の入り口にある芝大神宮で、休憩がてら旅の安全を願い参拝していたということなんですね。

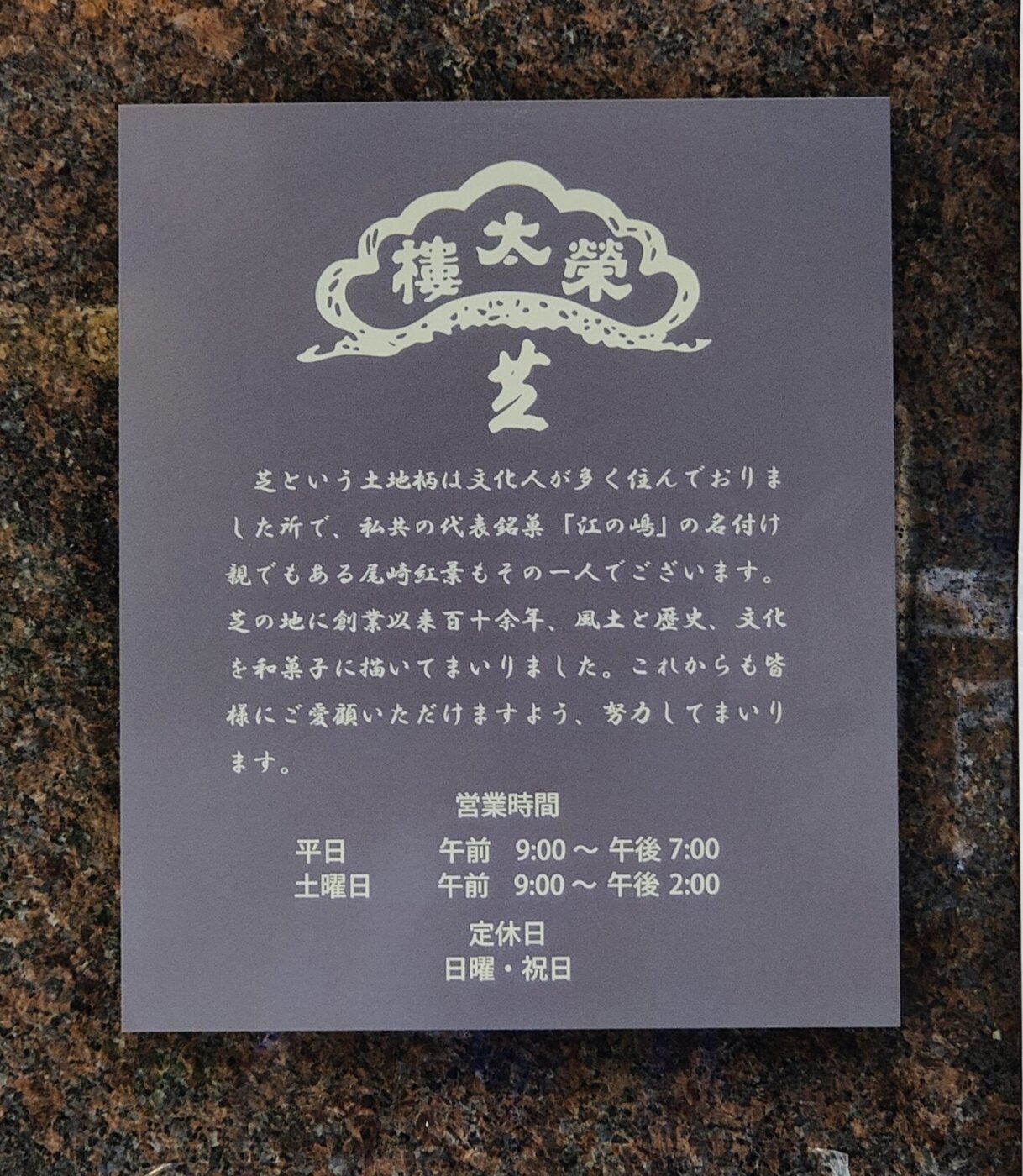

お店のロゴマークは、榮太樓總本鋪のものに「芝」の字を書き添えたデザイン。初代が總本鋪で修業を重ねた歴史を物語っているようです。

地元名物・生姜市の情景が浮かぶ、風味豊かな「芝神明もち」

「江戸時代の芝神明は、一面に生姜畑が広がっていたそうです。芝大神宮で行われる秋祭りでは境内で葉生姜(はしょうが/葉の付いたまま出荷される若い生姜)を売る『生姜市』が人気を博していて、『生姜祭り』とも呼ばれていました。江戸を代表するお祭りとしてたくさんの人を魅了した“生姜市”の歴史を語り継いでいきたい、という想いから『芝神明もち』という餅菓子を作りました」

生姜を育てる農民たちは主に秋の収穫期のころに大神宮に参詣していたそうです。大神宮ではできるだけ多くの方の参詣を受け入れるため、祭礼機関を少しずつ伸ばしていき、ついに11日間にも及ぶように。だらだらと祭りが続くので「だらだら祭り」とも呼ばれ、現在も続く芝を代表するお祭りになったんだとか。

『芝神明もち』は全部で3種類。「金時生姜(きんときしょうが)」と「黒糖」の定番のほか、「季節の香り」が楽しめるもちが人気。桜、青梅、柿、柚子など旬の素材の風味が広がります。

徳川家ゆかりの「葵紋」が印象的。

最高級小豆「丹波大納言」を贅沢に使った絶品最中

これまで芝大神宮のお話をしてきましたが、芝大門には“あの”将軍一家とゆかりの深い、有名なお寺があるのを知っていますか?徳川将軍家のお墓が集まった「増上寺」というお寺です。実は、現在の地名「芝大門」は、“芝神明”(芝大神宮)と増上寺の正門である“大門”の2つの場所が由来になっています。

当代・内田吉彦さんが考案された、『葵 玉梓(あおいたまずさ)』は、増上寺と深いつながりのある徳川家の葵紋(あおいもん)の意匠を取り入れた最中です。

「当店では、芝神明の名物・生姜市にちなんだ『芝神明もち』と、大門を築いた徳川家の葵紋をかたどった『葵 玉梓』の二品が、ご当地商品として人気です。考案当初は、この芝大門ならではの土地柄を感じられる商品がなかったため、地域にお住まいの方やこの地にお勤めの方、観光でいらっしゃる方に喜んでいただきたいと思い考案しました」

フタバアオイという植物の葉をモデルにした家紋である「葵紋」。フタバアオイの葉は通常二枚なのですが、徳川家は架空の「三つ葉葵」を家紋としていました。

「徳川家の葵紋をモチーフにした商品ということで原料にもこだわり、兵庫・丹波市氷上町産の『丹波大納言(たんばだいなごん)』という小豆を使用しています。驚きなのがその粒の大きさ。北海道産の小豆より二回りくらい大きいんですよ。手作業でひとさやずつ収穫しているので、大量生産に向いていないことから『幻の小豆』とも呼ばれている大変希少な小豆です。味はあっさりとしていますが、独特な深みのある品種です」

商品名に入っている「玉梓」は万葉集(奈良時代末期に編纂された日本に現存する最古の和歌集)などに用いられている言葉で、「たより」や「恋文」という意味。このお菓子をいただいた方がまた誰かに送りたくなるような、大切な方への「おたより」のような存在であってほしいとの想いが込められています。

左から「丹波大納言」、北海道産「風林火山・山(ふうりんかざん・やま)」、北海道産「雅(みやび)」。ひときわ大きい丹波大納言は『葵 玉梓』にのみ使用。3種の小豆を商品によって使い分けています。

丹波大納言を二度蜜づけし、約6時間かけて手作業で練り上げて作ったつぶ餡を使用。

5種の貝殻と餡子で見た目も楽しい。『江の嶋最中』美味しさのヒミツは包装にあった!

このお店で一番の人気を誇る看板商品『江の嶋最中』。芝大門と関係のなさそうな、“えのしま”が名前に入っていますよね。

「明治35年(1902)に発売が開始された『江の嶋最中』の名前は、この最中を好んで足しげく通った文豪の尾崎紅葉さんが名付けました。『江の嶋』という琴唄(ことうた/歌舞伎や人形浄瑠璃など時代物の舞台下で、幕開きなどで演奏される音楽。三味線で琴の音を表現する。)からとったといわれていて、最中のパッケージに書いてある商品名の文字も、紅葉さんが書いたものです」

ここで、『江の嶋最中』の名付け親・尾崎紅葉についてざっくりとご紹介します。

なぜ、この『江の嶋』という琴唄を、最中の名前に選ばれたのでしょうか?

「親戚筋にこの最中の掛け紙を描いていただいた、武内桂舟(たけうち けいしゅう)画伯がいらして、初代は当初、桂舟さんに最中の名前を付けてもらうようにお願いしたそうです。ところが、桂舟さんは『どうせなら紅葉が良いだろう』とおっしゃり紅葉さんのところへ連れていかれました。そこで紅葉さんの奥様が琴唄の『江の嶋』を奏でられていた、と伝え聞いております」

人と人とのご縁がこの『江の嶋最中』を作り上げているのですね。名前の由来ともうひとつ、気になったのが、そのチャーミングな見た目です。

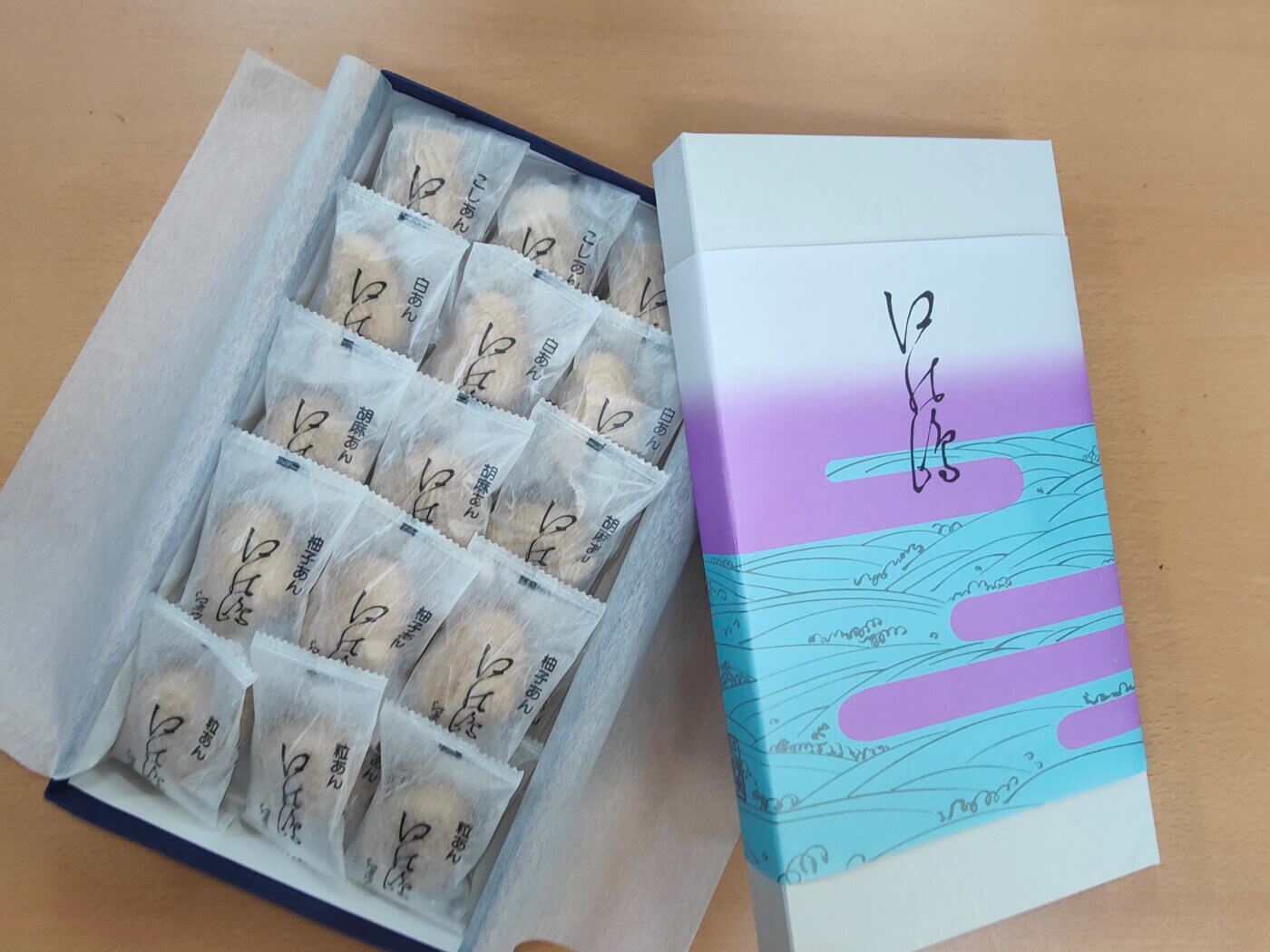

「最中の形は貝殻をかたどっていて、鮑(アワビ)型はつぶ餡、牡蠣(カキ)型は白餡、赤貝(アカガイ)型は胡麻餡、帆立(ホタテ)型はこし餡、蛤(ハマグリ)型は柚子餡というように、“五種五様”の美味しさが楽しめます」

最中の形と、名付けるタイミングで偶然聞いた琴唄が結びついて、『江の嶋最中』の名前が誕生したのかもしれません。

「貝殻型」というのにも、何か意味があるのでしょうか。

「売り始めたのは浜松町駅が開設される前のことだったみたいなのですが、現在の駅がある場所のすぐ近くまで海が広がっていたそうなので、貝殻をモチーフにしたのではないかな、と思います」

江の嶋最中にはほかにも、とっておきのこだわりがあるんだとか。

「最中では珍しい、完全個包装にしています。枕(ピロー)に似た形に包装されるので『ピロー包装』とも呼ばれていて。この方法だと最中の酸化を防げるので、できたての風味や味が楽しめるんです。袋を開けると、最中の種(皮の部分)で使用しているもち米の豊かな香りが広がりますよ」

お菓子のコンセプトやその材料はもちろん、包装にもとことんこだわった『江の嶋最中』。長く愛されているのもうなずけます。

一口かじれば、ぎっしり詰まった餡と断面の美しさに思わず感嘆。好みはいろいろですが、編集部のイチオシは「蛤型の柚子餡最中」。国内産柚子のさわやかな風味が最中のもち米の香りと相性ピッタリです。

掛け紙の図柄は、明治‐昭和時代前期の挿絵画家・武内桂舟(たけうち けいしゅう/1861-1942)によるもの。紅葉と親交があり、『金色夜叉』で挿絵も担当。

ひとくちサイズの貝殻型最中は見た目もかわいらしく、まるでコスメを集めるように全種類制覇したくなり、女性人気の理由がうかがえます…。

材料も製法も日々アップデート。お客様に寄り添い美味しさを追い求める

内田さんにとって、老舗で頻用される“創業から変わらないもの”という言葉は疑うべきフレーズ。

「ものが豊かではなかった時代の日本人が『食べたい』と思う食べ物の嗜好と今の嗜好では、全然違うではないですか。原料も製法も創業当時から変えている商品ばかりです。江の嶋最中は創業当時、水あめを入れて最中用の餡子を仕込んでいましたが、今は寒天と水あめを併用して最中にしています。水あめは入れすぎると口どけがあまりよくないので。昔は甘ければ何でも売れましたが、現代は舌触りなどにもこだわって作っています」

さらに、内田さんは和菓子の神髄は「餡子」だといいます。

「当店は饅頭用のこし餡、最中用のこし餡など、商品によってすべて別の餡子を使っています。3種の小豆を使い分けているだけでなく、水分の量や餡子のつめ方なども商品ごとに変えています。当たり前ですが、季節でも材料配分は変わってきます。例えばどら焼きであれば、夏はじめじめして冬は乾燥しているので、夏の場合には最後の塩梅をとるのに水分を少なめにします」

一つひとつのお菓子と向き合ってきた姿勢から、和菓子作りに対する熱意が感じられます。

「私共は日々、お菓子の製法や材料を見直しています。『日々の鍛錬』が長く愛されてきた秘訣なのではないでしょうかね。最中を1000個作っているとしたら我々にとっては1000分の1だけどお客様からしてみれば1分の1。目の前のお菓子への気持ちの入れ方は自信があります」

作り手としてのこだわりはもちろん、また訪れたくなる心のこもった接客もお店の魅力のひとつ。絶え間なく訪れるお客様にも、細やかな気配りや丁寧な接客が印象的でした。

ショーケースには『江の嶋最中』をはじめとする定番商品から、旬の期間限定商品までズラリと並びます。

4代目として地域活性化に尽力!原動力は「守るもの」を残してくれた先祖への感謝

昭和36年(1961)生まれの内田さんは生粋の芝大門育ち。

「幼少期は、このあたりは10~15坪の小さな庭付きの家が集まる住宅地でした。『芝に生まれて神田に育ち』と江戸端唄(えどはうた/江戸中期~末期にかけて江戸市中で流行した三味線小曲)にあるように下町風情のある町だったのを覚えています。記憶が正しければ人力車も走っていたような。今私たちが立っているこの芝神明商店会には当店以外にも和菓子屋がありましたし、果物屋や着物屋、草履屋が軒を連ねていました。それが時代の変化に伴って商売を続けるのが難しくなり1980年代になってどんどん町の商店がなくなっていってしまったんです」

かつて商店でにぎわっていたアーチのある通りには、今ではビルやタワーマンションがそびえたっています。そんな芝神明商店会の会長を務める内田さん。加えて港区商店街連合会の副会長も兼任し、港区全域の商店を支えるため日々奮闘しています。

「跡継ぎで悩まれるお店も多く、新しい商店に顔を出しても商店会に入りたいという人が少ない。もう1~2件お客様が出入りするお店が増えれば、他のお店も気になって入る方が増えるでしょう?この商店会も盛り上がるはず。私はこのお店はもちろん、私が生まれ育った商店会を次の世代にも残していきたいんです」

商店会会長としての覚悟に心打たれるなか、老舗ご当主としての強い想いを最後に語っていただきました。

「初代がこの芝の地を選んでくれたこと、2代目は養子である祖父がお店をとどめてくれたこと、戦前には三田と浅草にあった支店を畳んだ過去もありましたが、なにより継ぐものを残してくれた3代目に感謝して次の世代につないでいきたいです」

ちなみに芝神明 榮太樓は、娘さんが5代目を継ぎたいと言ってくれているそうです。令和から先の時代もまだまだ、こだわりの餡をいただくことができそうです。

地元や和菓子、そしてお客様への愛を胸に。内田さんは今日も変わらぬ笑顔でお客様を迎えます。

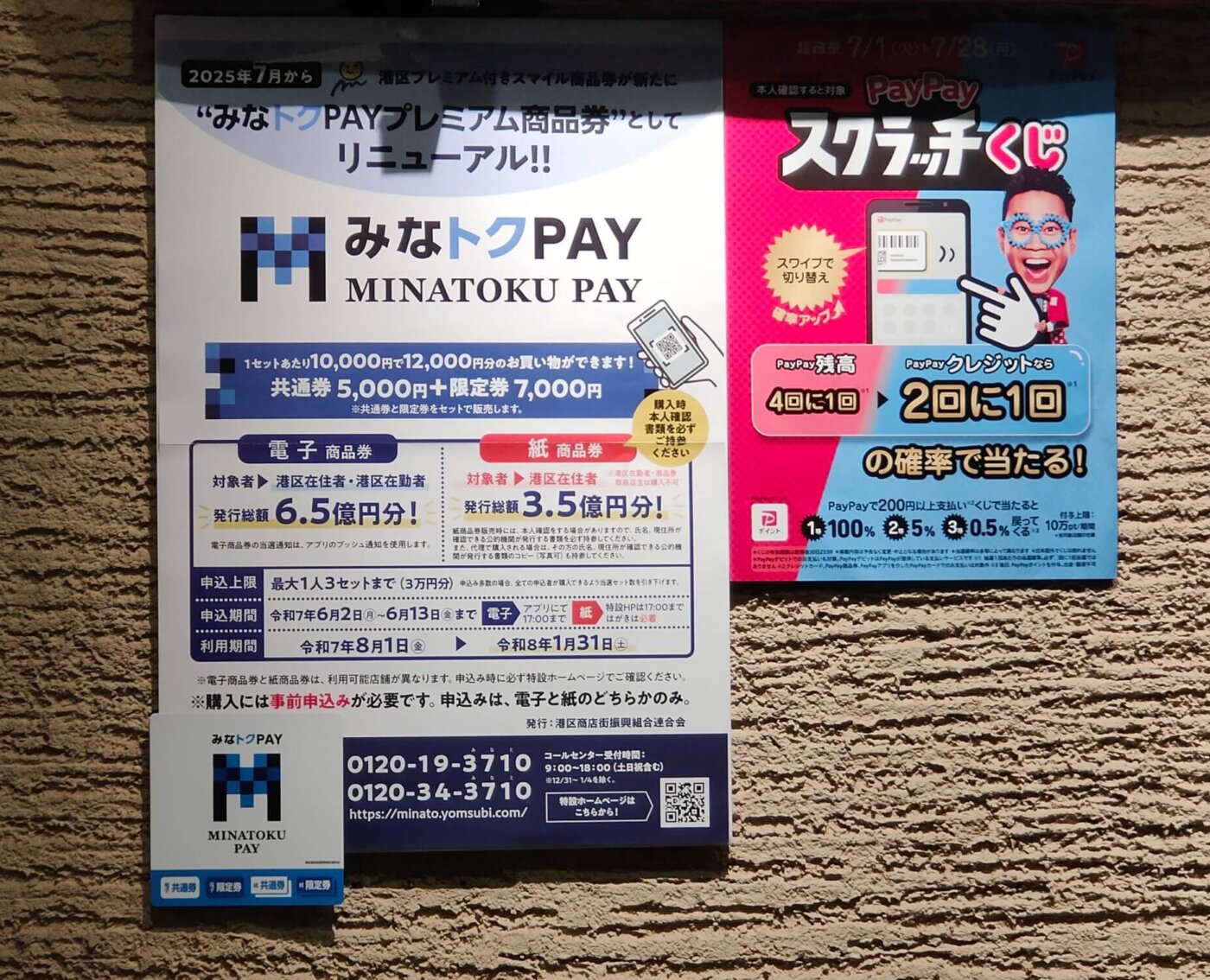

内田さんが役員を務める「港区商店街連合会」で現在運用が進められている、港区版デジタル地域通貨「みなトクPAY」。導入店舗側の手数料が一切かからない点がメリット。商店街の活性化を目指します。

四代目・内田吉彦さん。和菓子作りにかける熱い想いに圧倒されました。

『芝大神宮』(画像提供)浜松町・芝・大門マーチング委員会

「みなトクPAY」についてはこちらの記事でも紹介しています。

『一つのアプリで商品券も地域決済も! おトクなみなトクPAYがスタート!』

【芝神明榮太樓】

住所:東京都港区芝大門1-4-14

時間:平日9:00~19:00、土曜09:00~14:00

定休日:日曜・祝日

※8月のみ、土曜も定休

アクセス:JR浜松町駅北口より徒歩4分、都営浅草線・大江戸線大門駅「A5出口」より徒歩1分