【行ってきました!】港区の歴史とともに、歴史遺産「練塀」について知ろう「練塀勉強会vol.4」

2025年6月22日(日)、港区の増上寺会館で行われた「練塀勉強会vol.4」。廣度院練塀保存委員会が主催となり定期的に開催されている勉強会です。

練塀の話だけでなく、港区の歴史についてのお話もあったり、お話を聞いていると「へぇ~」「そうなんだ!」と、港区の小ネタをはじめ、さまざまな知識を身につけることができる時間。“勉強会”という名前ですが、笑いが絶えない、とってもフランクで気軽に参加できる会ですよ。

▼練塀ってなに? と思われた方はこちらの記事をチェック!

登録有形文化財にも登録! 江戸後期の姿を現在に残す、廣度院の「練塀」とは

練塀に東京タワー周辺の文化財、江戸時代の芝周辺の話まで盛りだくさん!

画像提供:廣度院練塀保存委員会

今回の勉強会、バラエティ豊かなプログラムが用意されていました。

1)史料に見る増上寺周辺の練塀

井上年和先生(京都工芸美術大学教授)

2)目指せ! 日本遺産「東京タワーとその界隈」芝公園の国・重要文化財&登録有形文化財

澤内隆先生(港区観光大使・港区観光協会寺社部会長)

3)老舗当主が語る、江戸数百年の芝大門の歴史

金子栄一さん(芝大門・更科布屋当主)

4)増上寺の「練塀」/港区の寺社武家屋敷の「練塀」

西條千珠さん(廣度院副住職)、山本高史さん(廣度院練塀保存委員会)

▼廣度院についてはこちらの記事でも紹介しています

増上寺のすぐ目の前! 増上寺と同時に開山した「廣度院」は情報密度の高いお寺

なんとテーマは4つ! 休憩時間をはさみ、仏教発祥の地インドのスペシャルなコーヒーとお菓子をいただきながらお話を聞くことができる、ちょっとお得な会なんです。

大本山 三縁山 増上寺そして三縁山 廣度院にちなんだ「三縁」クッキー。

増上寺周辺の練塀の修復についての秘話や港区の小ネタもバッチリ!

今回の練塀勉強会、会場は増上寺会館内の一室でした。

増上寺周辺をはじめ、全国に残る遺産「練塀」について教えてくれたのは、京都工芸美術大学教授の井上年和先生。社寺をはじめ歴史的建造物などの研究をされており、廣度院さんの練塀調査も行われています。

現在は廣度院さんの周囲に残る程度になってしまいましたが、江戸時代は、増上寺周辺一帯に練塀がありました(勉強会では分かりやすいスライドと合わせてお話を聞けますよ!)。

井上先生のお話で印象的だったのは、「増上寺周辺の練塀が破損してしまった場合の修理費用を負担するのは誰か。練塀の技術は何をきっかけに進んだと予測できるか?」というお話。

実は1700年代の史料には、増上寺周辺の練塀を修復する必要があり、「本堂や御成門周辺の練塀の修復は幕府がお金を出しますよ、でもそこ以外の寺院関連の練塀は自分たちで負担してくださいね」という書き込みがあるそう(いつの時代も世知辛いですね)。

でも、1800年代にできた廣度院さんの練塀の構造を見ると、簡単なことで倒壊しないだろう(廣度院さんの練塀は関東大震災も乗り越えてます)、とのこと。

じゃぁ、廣度院さんの練塀のような強固な造りになる技術革新は、何がきっかけになったと想像できるのか? など、ロマンあふれるお話を聞くことができました(ちなみに練塀の技術は、大地震をはじめ富士山の噴火や台風など、江戸時代に多く発生した自然災害を乗り越えることで進化したのではないでしょうか、とのことでした)。

増上寺に向かう右手にあるのが、江戸時代からの練塀が残る廣度院です。

そして、港区観光大使・港区観光協会寺社部会長、“さわやかで内気”な澤内隆先生が教えてくれたのは、港区の文化遺産について。実は港区、東京23区初の「日本遺産」登録を目指して、現在絶賛活動中(この日は、日本遺産普及協会の方も参加していました)。

23区唯一の国宝である、迎賓館赤坂離宮があるのも港区。なんと港区には、国宝や重要文化財、登録有形文化財が36件もあるんです。

高輪ゲートウェイをはじめ、古くから江戸の「入口」でもあった港区。地理の先生でもある澤内先生は、軽快に面白く港区が持つポテンシャルについて教えてくれるので、お話が終わる頃には、港区に関しては「地理バッ地理®」に!

なかでも印象的だったのは、芸者さんが名付けたという「新橋色」という、見たことあるターコイズブルーのお話でした。このブルー、もしかしてオードリー・ヘプバーンがショーウィンドウの前でクロワッサンを食べていたあのハイブランドと同じ色では……?(オードリー、新橋色のアイマスクしてる!)

芝周辺の老舗をはじめ、人々が絶大な信頼を寄せた「貯金王」設立の不動貯金銀行

そして戦後の芝周辺について教えてくれたのは、創業230年超の老舗蕎麦屋「更科布屋」の7代目ご当主・金子栄一さん。ちなみに、なんでお蕎麦屋さんなのに「更科“布”屋」なのかは、いざまちでもご紹介しているので、そちらをどうぞ。

▼更科布屋・金子栄一さんのインタビューはこちらから

【芝大門 更科布屋】老舗だからこそ拘る、変えないものと変えるものの大切さ

金子さんが話してくれたのは、第二次世界大戦で甚大な被害を受けた芝周辺の、現在までの移り変わり。東京タワーができていく、正に『三丁目の夕陽』の風景を目の当りにしていたという金子さんでしたが、私が印象的だったのは、芝大神宮にある「貯金塚」の話。

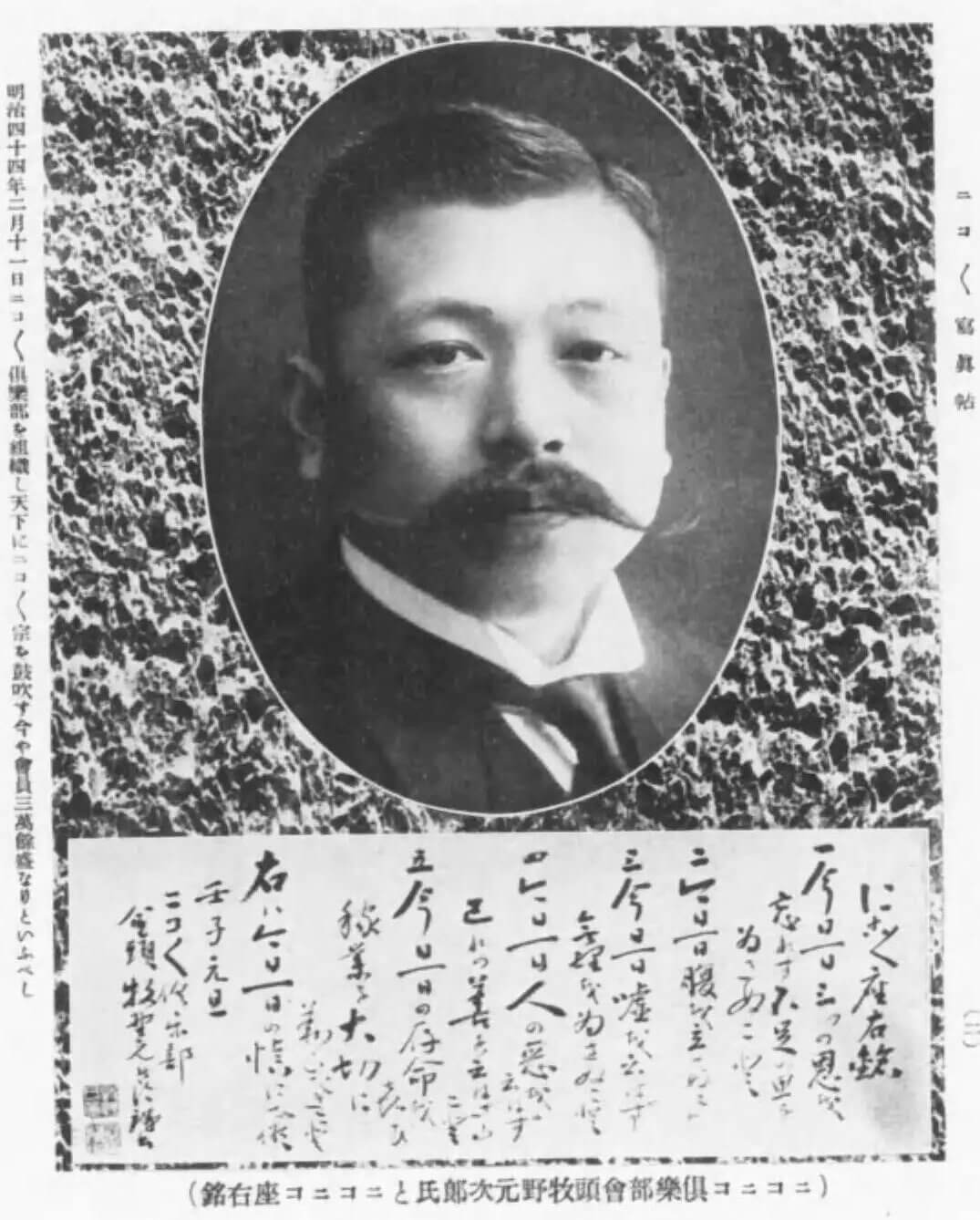

現在のりそな銀行の前身のひとつとなる「不動貯金銀行(日本貯蓄銀行)」の本店があった芝周辺。設立したのは、「貯金王」とも言われた牧野元次郎。

『ニコニコ写真帖』第1輯,牧野元次郎

出展:ニコニコ倶楽部,大正1. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1087212 (参照 2025-06-30)

現在の定期積金を開始するなど、敏腕っぷりを発揮した牧野さん。そんな不動貯金銀行は、関東大震災後にほとんどの銀行が預金払い戻しを停止したなか、唯一払い戻しに応じた銀行だったとか。人々に寄り添うその姿勢から、時を経てりそな銀行となった現在でも、芝近隣の方から厚い信頼を得ています。

ちなみに芝大神宮には牧野さんにちなんだ「貯金塚」があり、大黒さまとともに描かれている文字は「根気根気何事も根気」。なんと武者小路実篤の筆とか。毎年10月には「貯金祭」も開かれているらしいですよ(貯金塚、気になる!)。

一度参加したらハマる!? 練塀だけでなく港区にも詳しくなろう

廣度院練塀保存委員会が中心となり、毎回さまざまなテーマが用意されている、練塀勉強会。“勉強会”というと、少しお堅いイメージかもしれませんが、実は港区の興味深い歴史を知ることができる貴重な時間です。

廣度院の練塀公式キャラクター「Neribeiくん」バッチいただきました!

今回の参加者は、なんと50名弱。もちろん芝周辺の関係者の方々もいらっしゃいましたが、「前回参加してとても興味深かったので、引き続き参加しています」という方も。遠方から参加された方もいらっしゃるとか。リラックスして講師の先生のお話に耳を傾けたり、熱心にメモを取り講義さながらの方まで、参加者のみなさんもさまざま。

画像提供:廣度院練塀保存委員会

そんな練塀勉強会、実は参加無料なんです!

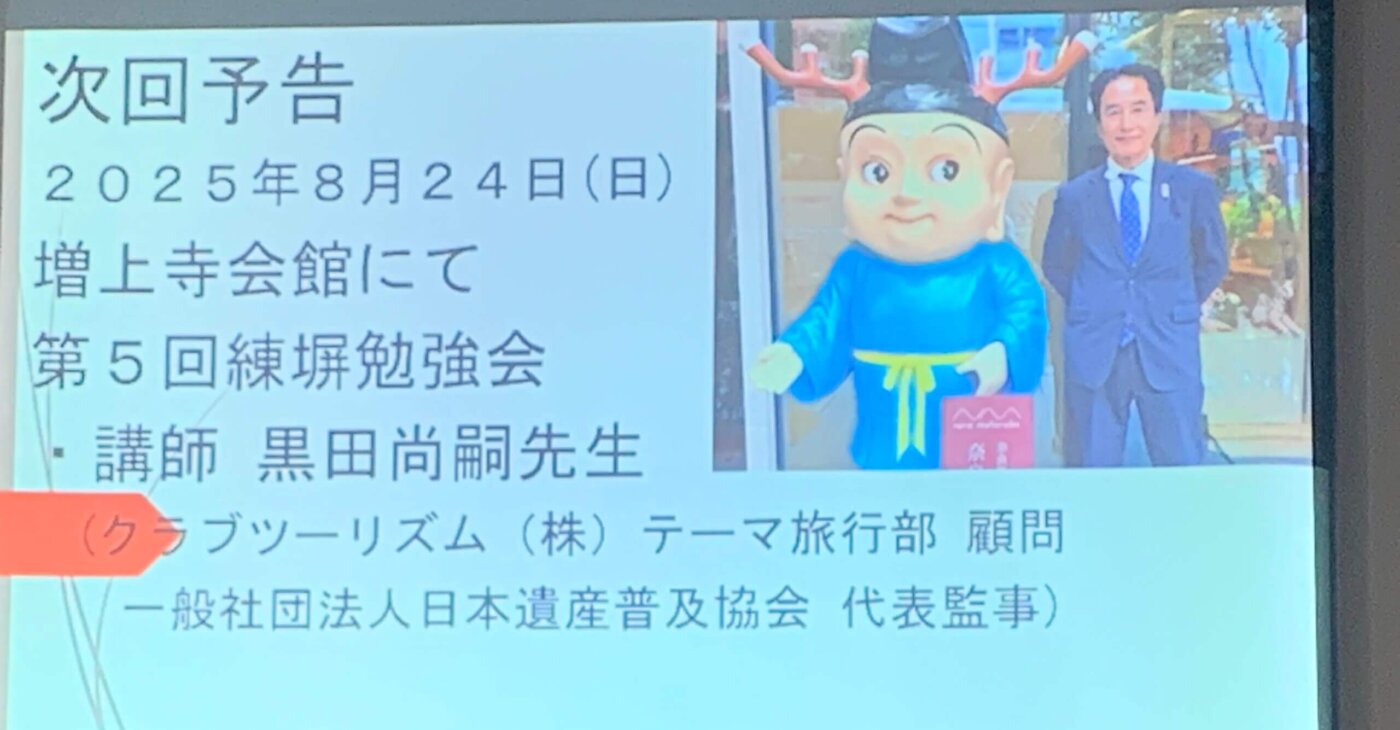

次回の練塀勉強会は2025年8月24日(日)開催予定。日本遺産普及協会から講師の先生をお呼びする予定とか。参加は廣度院の公式ホームページから申し込むことができるので、ぜひ確認してみましょう。

次回の練塀勉強会は2025年8月予定です。

地域の歴史や文化について、知見を深めることができる練塀勉強会。この先も残していきたい大切な歴史や文化は、自分たちのすぐそばにあることを気づかせてくれますよ。