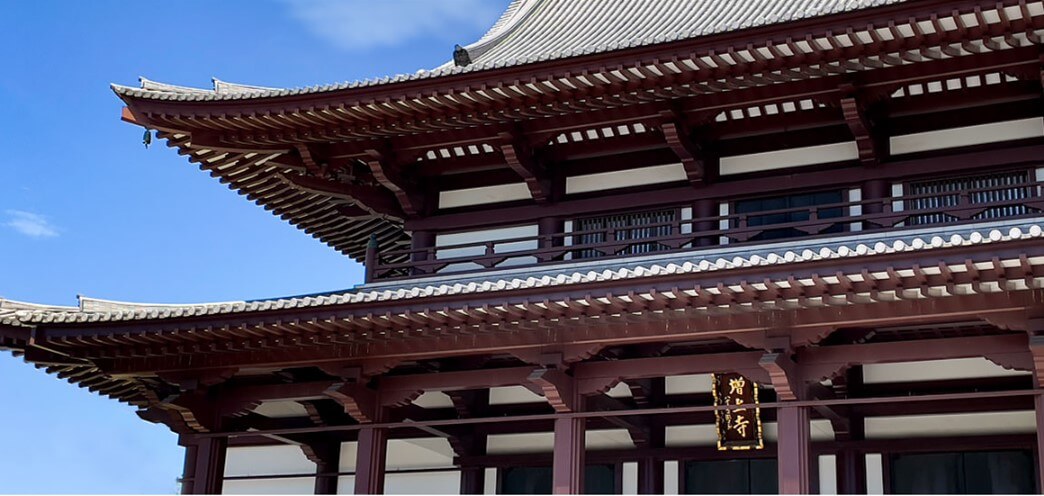

増上寺の「三大蔵」がユネスコ「世界の記憶」に登録! 徳川家の菩提寺に眠る、歴史的資料群

東京都港区にある浄土宗の大本山・三縁山広度院 増上寺。東京観光で外せないスポットのひとつである増上寺ですが、実はいま、改めて注目を集めています。

それは、2025年4月に増上寺が所蔵する「三大蔵(さんだいぞう)」と呼ばれる貴重な仏教聖典群が、ユネスコの「世界の記憶(Memory of the World)」に国際登録されたから。

参考:文部科学省「世界の記憶」

「世界の記憶」とは、歴史的に重要な文書や記録、映像・音声などを人類共通の遺産として保護・共有していこうとするユネスコの取り組み。世界の記憶が開始したのが1992年、登録制度は1995年より実施されています。

つまり、増上寺が所蔵している「三大蔵」は、世界的に非常に価値ある記録物なのです。

でも、「三大蔵」ってなに? どういうところに価値があるの? なんで増上寺にあるの? と、疑問を抱かれる方も多いはず。

今回は、そんな「三大蔵」についてご紹介します!

▼増上寺と所縁の深い三縁山 廣度院については、こちらの記事で紹介しています

増上寺のすぐ目の前! 増上寺と同時に開山した「廣度院」は情報密度の高いお寺

「三大蔵」とは? “仏教の百科事典”とも言える、膨大な仏典の一部

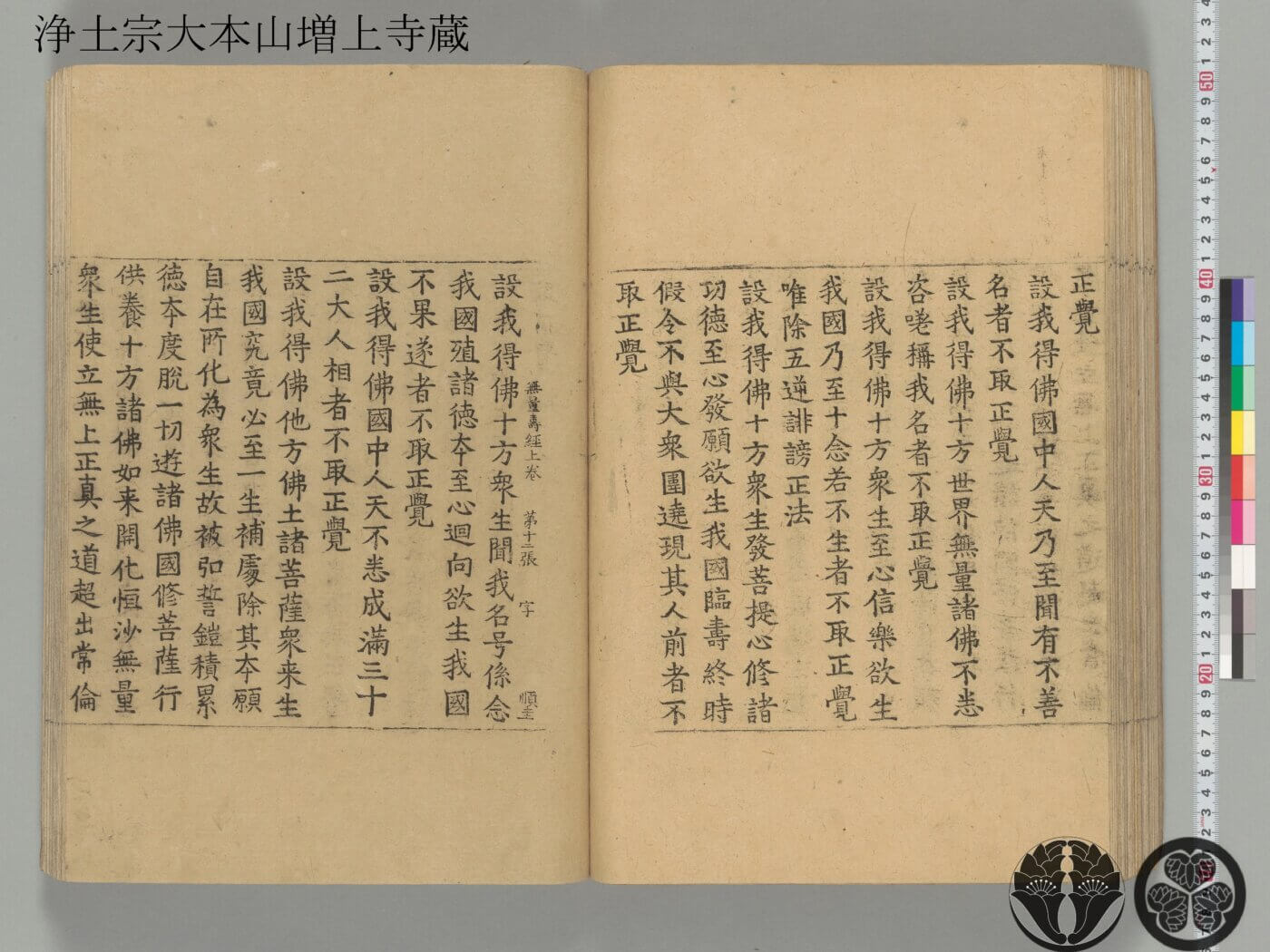

画像提供:浄土宗・増上寺

まずは、仏教聖典(仏典)がどのように日本に伝わってきたかを知ると、より「三大蔵」を理解しやすくなるので、そのお話から。

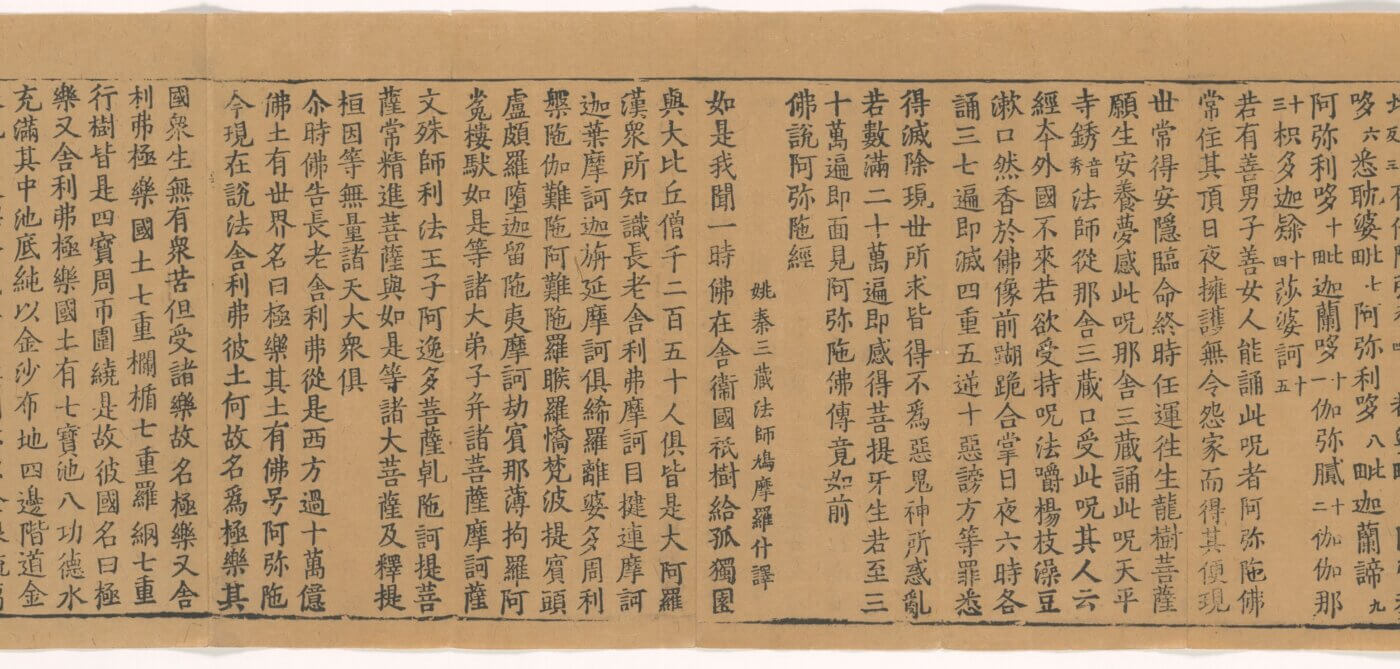

古代インドから中国に仏教が伝来すると、釈迦の教えは漢訳され、膨大な仏典に記されます。その膨大な仏典の集成が、5,000巻を超える仏教聖典「大蔵経」と呼ばれる文献群。大蔵経には釈迦の言葉や修行者たちの規律、経の解説などが記されており、仏教を学ぶ人が困ったときに参考とする、いわば“仏教の百科事典”とも言える存在です。

世界中の仏教信者に向けて膨大な仏典を共有する場合、昔は手書きの写本にするしかありませんでしたが、時代と共に印刷文化が発展。中国の歴代王朝は、大蔵経の木版印刷を制作・推進することを、ある種の国家事業としていました。こうして、膨大な大蔵経が刊行されることになります。

現在確認されている木版印刷大蔵経の数は、15部(各部、膨大な巻数ですよ!)。10~18世紀の各時代、中国王朝を筆頭に、東アジア各国でも刊行されていました。そのため、大蔵経は仏典としてのみならず、印刷の歴史においても重要な史料のひとつになるのです。

その後、中国王朝の変遷をはじめ、さまざまな戦乱により、世界中で多くの大蔵経や版木などは散逸してしまいました。

しかしそんな戦乱の時代を乗り越え、15ある大蔵経のうち、

・思渓版大蔵経

・普寧寺版大蔵経

・高麗版大蔵経

の3つの仏典を増上寺が所蔵しており、「三大蔵」と呼ばれている、というわけです。

3つもの大蔵経が1カ所にまとまって保管されていること自体が、世界的にも非常に稀なケース。しかも、ほぼ当初の形を保ったまま保存されており、その学術的・文化的価値は計り知れません!

なぜ増上寺に3つの大蔵経がある? キーマンは江戸幕府を開いたあの人!

これらの貴重な大蔵経は、どのような経緯で増上寺に所蔵され、守られてきたのでしょうか? その背景には、江戸幕府の創設者・徳川家康の存在があります。

『徳川家康像』所蔵:京都大学総合博物館 The Kyoto University Museum, Kyoto University

徳川家康は浄土宗を篤く信仰しており、家康が関東の地を納めるようになってすぐの天正18(1590)年、増上寺を徳川家の菩提寺としました。また、増上寺を仏教研究の拠点とすべく、支援の一環として、さまざまな仏典などを集めさせたと伝えられています。

では、いよいよ増上寺が所蔵する「三大蔵」をご紹介しましょう。

画像提供:増上寺

・思渓版大蔵経(5,342帖)

中国・南宋時代(12世紀)に版木が制作された大蔵経で、湖州帰安縣(現在の浙江省湖州市)の思渓円覚禅院という場所で刊行されたことから、この名になりました。日本へは、滋賀県長浜市にある菅山寺の僧・専暁が中国より持ち帰ったと言われています。

慶長18(1613)年、菅山寺より徳川家康へ献上され、さらに家康が増上寺へ寄進しました。

画像提供:増上寺

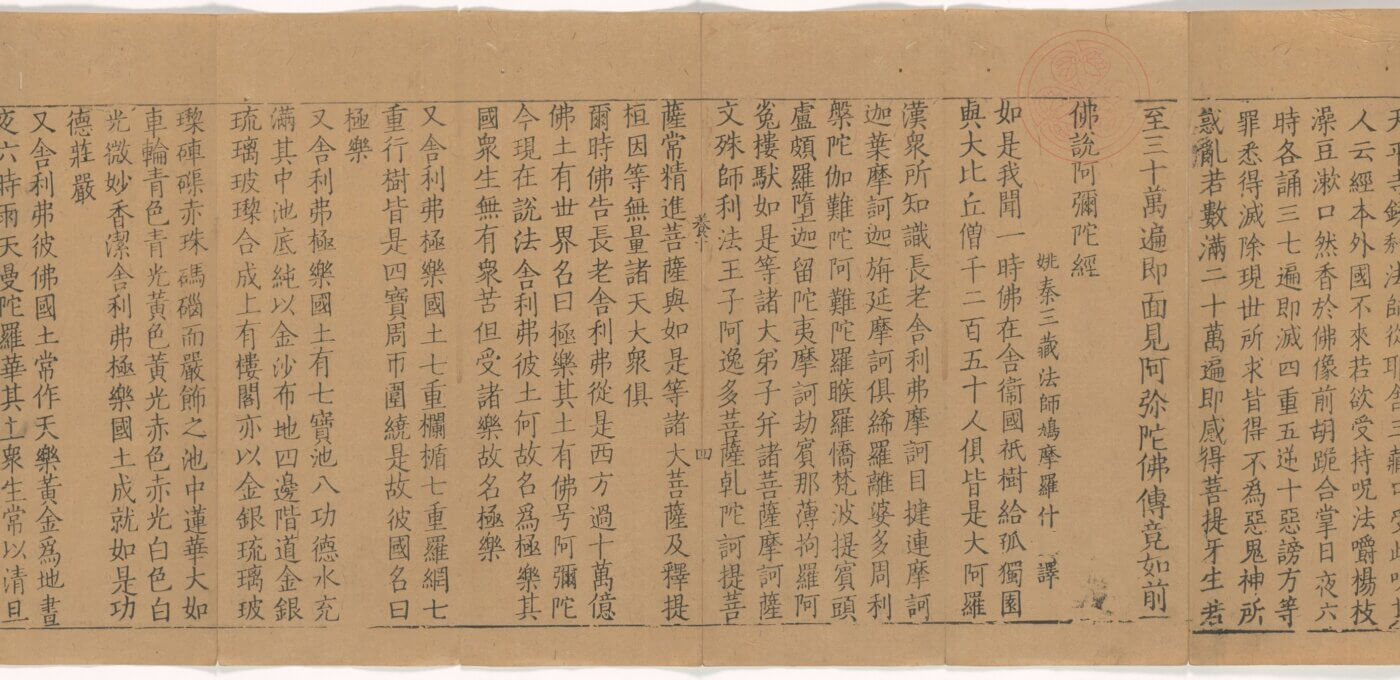

・普寧寺版大蔵経(5,228帖)

13世紀、中国がモンゴル帝国の支配下にあった元朝時代に、中国北部の杭州余杭県(現在の浙江省杭州市)の白雲宗総本山、南山 普寧寺で作られた大蔵経。日本に伝来したのは1400年頃です。一時期は山口県の興隆寺にありましたが、慶長15(1610)年に徳川家康が増上寺へ寄進したという記録があります。

画像提供:浄土宗・増上寺

・高麗版大蔵経(1,357冊)

高麗王朝時代、京畿道江華島(現在の仁川広域市江華郡)で作られた大蔵経。版木も現存しており、何度も印刷されている大蔵経です。増上寺に所蔵されている高麗版大蔵経は、1458年に印刷されたもの。奈良県の忍辱山円成寺の僧・栄弘が、成宗13(1482)年に日本に持ち帰ったと言われています。慶長14(1609)年に円成寺より徳川家康へ献上され、家康が増上寺へ寄進しました。

このように、増上寺に所蔵されている「三大蔵」はすべて徳川家康が寄進した仏典。家康が寄進した大蔵経は、領地と引き換え、各地から収集したそう。大量の大蔵経を寄進したのには、日本独自の大蔵経を編さんし、平和と安寧をもたらしたい、という意図があったとも言われています。事実、増上寺の大三蔵は、明治時代の『縮刷大蔵経』、大正時代の『大正新脩大蔵経』の校本として活用されています。これらは、世界的な仏教研究の重要な書物として、現在まで発刊され続けている、仏教研究の一助を担う書物です。

家にいながら「三大蔵」を見られる!? デジタルアーカイブとして無料公開

2024年、浄土宗開宗850年の節目にあわせて「三大蔵」の全文デジタルアーカイブが完成しました。現在、ウェブサイト上で無料公開されています。

実は、三大蔵がユネスコ「世界の記憶」に登録されたのは、歴史的に貴重な史料だから、という理由だけではありません。

さまざまな時代・地域で編さんされた3つの仏典が、完璧なまでの姿で増上寺に所蔵され、戦禍を乗り越え現代に至るまで保管されていること、そして、デジタルアーカイブとして、誰もがアクセスできる環境を作りあげたことも、「世界の記憶」に登録された重要なポイントなのです。

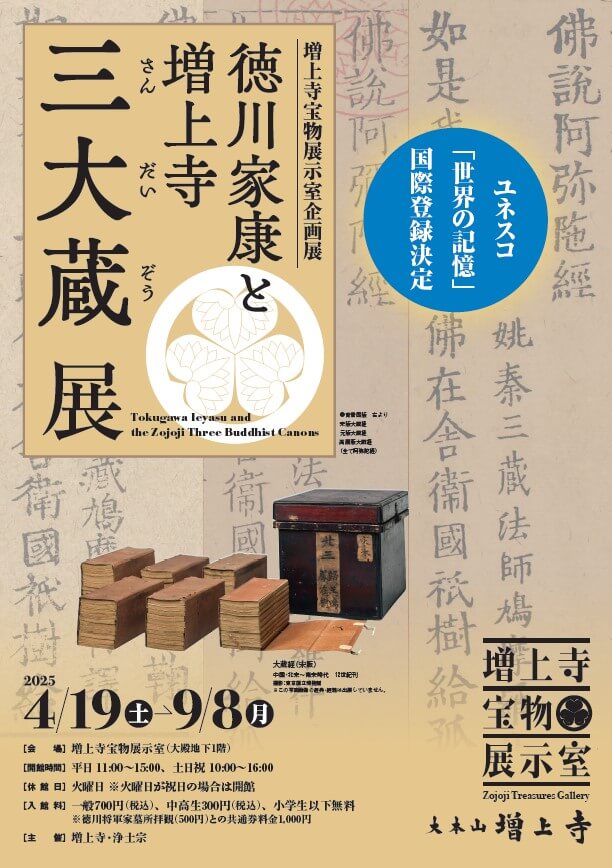

「世界の記憶」登録記念! 実際の「三大蔵」を目にすることができる企画展

増上寺宝物展示室では、2025年9月8日(月)まで、ユネスコ「世界の記憶」登録記念の企画展「徳川家康と増上寺 三大蔵展」を開催中です。

仏教の思想・文化・儀礼が詰められている大蔵経は、いつの時代も人々の心の拠り所たる存在とも言えるでしょう。人々の手によって激動の時代を乗り越えてきた「三大蔵」は、世界が認めた仏教文化の礎でもあります。加えて、400年以上前の印刷技術の高さにも惚れ惚れしますよ。

【増上寺宝物展示室企画展 徳川家康と増上寺 三大蔵展】

期間:開催中~2025年9月8日(月)

場所:増上寺宝物展示室 大殿地下1階

時間:11:00~15:00、土日祝日10:00~16:00

休館日:毎週(火) ※祝日の場合は開館

料金:一般700円、中高生300円、小学生以下無料

※徳川将軍家墓所拝観(500円)との共通券料金1,000円

【大本山 三縁山 増上寺】

住所:東京都港区芝公園4-7-35

時間:

アクセス:JR・東京モノレール「浜松町駅」より徒歩10分、都営地下鉄三田線「御成門駅」「芝公園」駅より徒歩3分、都営地下鉄浅草線・大江戸線「大門駅」より徒歩5分、都営地下鉄大江戸線「赤羽橋駅」より徒歩7分、東京メトロ日比谷線「神谷町駅」より徒歩10分