登録有形文化財にも登録! 江戸後期の姿を現在に残す、廣度院の「練塀」とは

「登録有形文化財」って、なんだかすごそうだけど、「練塀(ねりべい)」ってなに? と思われた方も多いのではないでしょうか。

練塀は、土塀の一種で、「瓦と粘土を交互に積み重ねて造った塀。徳川時代の大名の邸宅、寺院に多く使用した。“土塀”とも言う」(建築大辞典)と定義づけられています。ただし、瓦を使用していなかったり瓦の代わりに石を使用していたりと、地域によってその手法もさまざま。

では、廣度院の練塀はほかの土塀や練塀と何が違うのか? どんなところが貴重なのか?

今回は、練塀について、三縁山廣度院の副住職である西城さんに教えてもらいました!

廣度院 副住職・西城千珠さん

25世住職の次女で、現在は廣度院の副住職を務める。先代住職の想いを継ぎ、ボランティアの方々と廣度院練塀保存会を運営。練塀に関する勉強会を開催するなど、精力的に活動中。

▼廣度院の歴史や練塀の有形文化財に登録したきっかけはこちらの記事でご紹介しています

第1回:増上寺のすぐ目の前! 増上寺と同時に開山した「廣度院」は情報密度の高いお寺

第2回:芝大門周辺の景観を守ることに大きく貢献した!? 増上寺正面にあるお寺、廣度院とは

土で作られているのに、戦争や大震災も乗り越えた! いまも残る江戸時代の練塀

江戸時代に造られた土塀とは思えないほど、いまも力強く残る廣度院の練塀。

まず、単純に土などを使い、押し固めた塀が、現在まで残っていることが、単純にすごいこと! 戦争も関東大震災も乗り越えたのが、廣度院の練塀なのです。

「江戸時代の職人さんの技術の高さがあってのものですよね。廣度院の練塀は江戸末期、1800~1900年代に造られたものですが、境内を囲うように、左右総延長40m強が残っています。

本格的に調査と保存活動がはじまったのは、隣地ビルの解体時に、練塀に倒壊の恐れがあるということが判明したからです(その後の調査で倒壊することはないと判明しています)。現在、隣地の境目部分の断面が見える状態なのですが、本格的に調査をして分かったこともたくさんあるんです」

断面から分かること、とはどういうことなんでしょう?

横から見ると練った土と瓦でできていることがよく分かります。

「まず、素材や構造が分かりますよね。廣度院の練塀は、練土や瓦が5層になっていて、練土に混ぜることが多い繊維質のスサが入っていないんです。ドーム状に重ねためげ瓦(割れた瓦)と土を組み合わせて、押し固める形で形成されています」

練土と瓦を交互に重ねて造られている練塀。

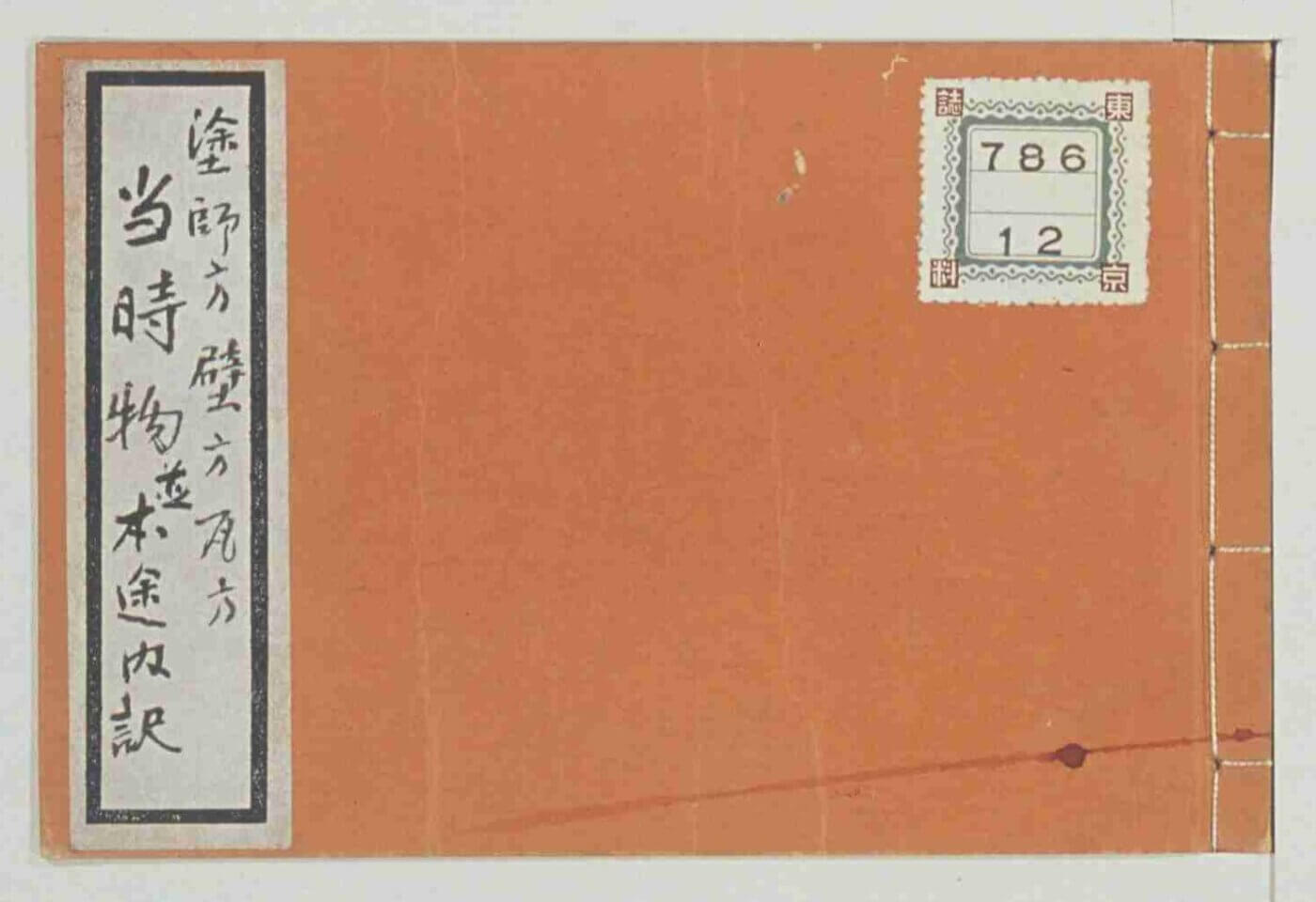

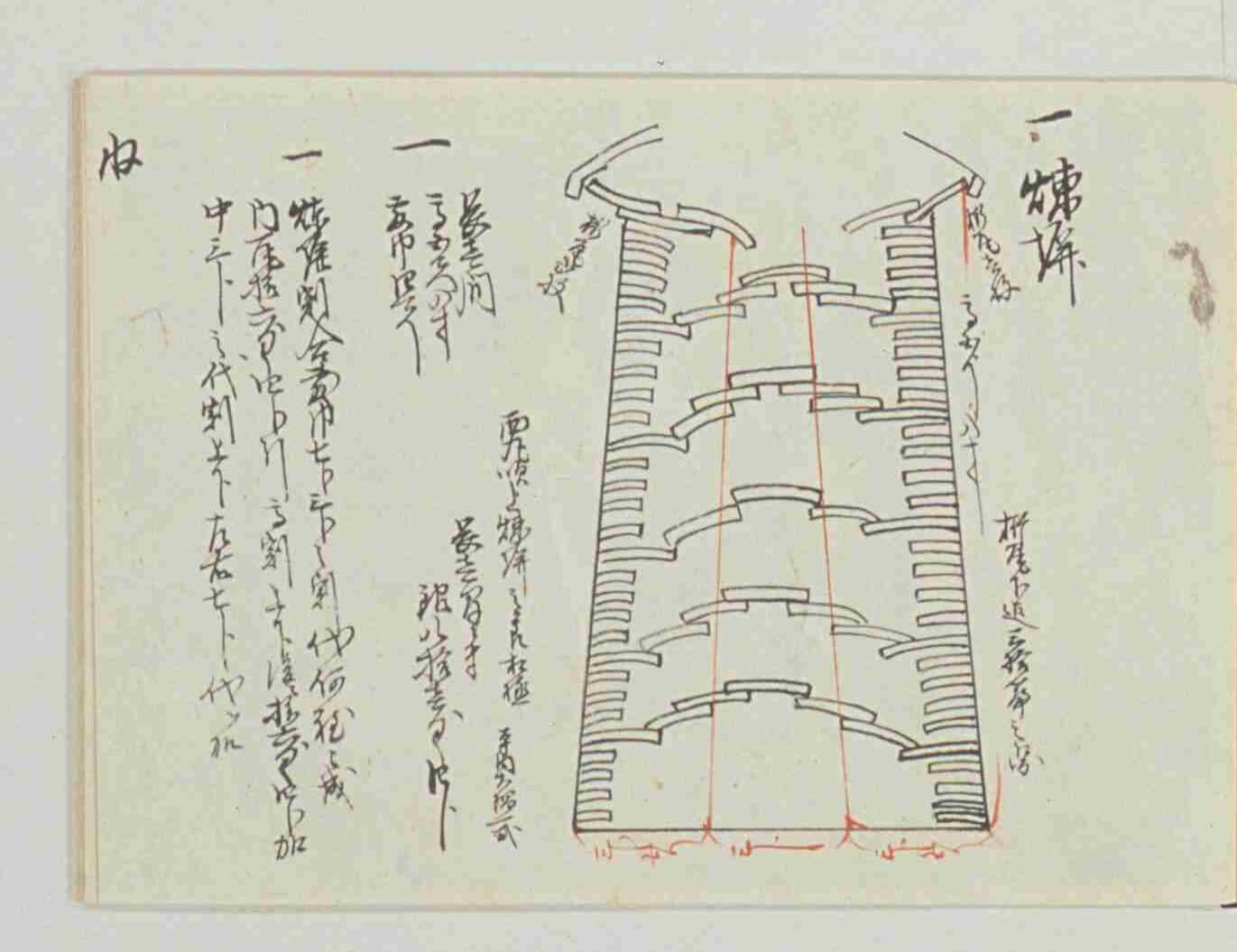

「専門家の先生がさまざまな書物を調べてくれたのですが、廣度院の練塀にとってもよく似た内部構造が記述された史料のひとつに、東京都立図書館に保管されている『塗師方、壁方、瓦方当時物并本途内訳』があります」

『塗師方、壁方、瓦方当時物并本途内訳』(東京都立中央図書館蔵)

『塗師方、壁方、瓦方当時物并本途内訳』(東京都立中央図書館蔵)

「本途」は、基準となるものという意味。実は、幕府関係の史料で多用される言葉なのです。もちろん練塀についての詳細な断面図の記載もあり、その左側には「西丸吹上煉塀之節相極 平内大隈一式」という記述が。つまり、江戸城西丸吹上の練塀を建造した際の仕様であるということ。

え? もしかして、廣度院の練塀は、江戸城と同じ構造でできている?

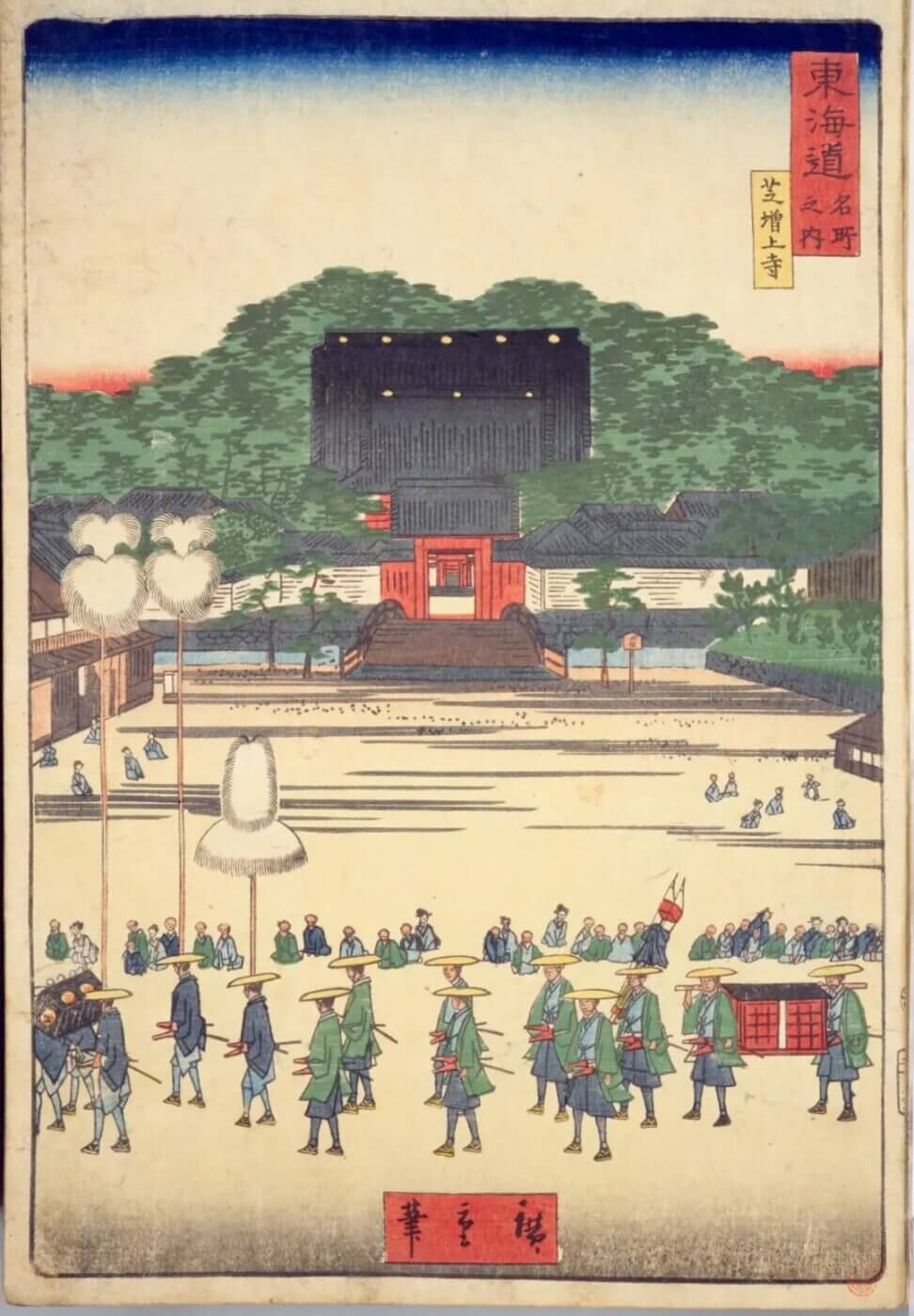

「専門家の先生にも、史料とも酷似しているので、江戸城の練塀に携わった職人さんが派遣されて、廣度院の練塀を造ってくれた裏付けになると考えて問題ない、と言われています。重要文化財になっている『江戸城造営関係資料集』という資料にも、江戸城、増上寺 三解脱門左右の練塀についての記載があるんです。現在はほとんど残っていませんが、当時は増上寺の三解脱門の左右にも、廣度院と同様の練塀があったんですよね。

江戸城と同じ構造の練塀がふんだんにあったところ考えると、江戸幕府がどれだけこの一帯を大切にしていたのかが分かるんです。同様に、練塀という強固な守りだけでなく、徳川家の菩提寺としての“格”も与えてくれていたのだな、と実感します」

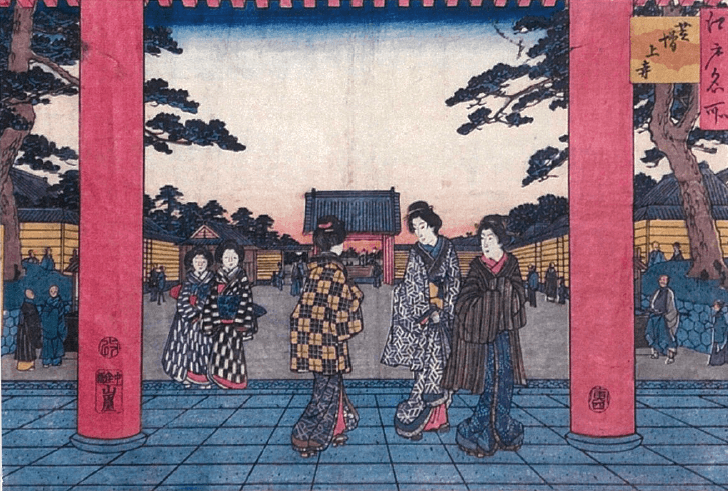

広重『東海道名所之内 芝増上寺』. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1309471 (参照 2025-04-18)

廣度院の練塀の主な材料は、土と割れた瓦。「再利用できる瓦は、できる限り再利用していたということも分かっています。いまで言うSDGs(笑)」と、副住職。

江戸時代はさまざまな循環型システムがとられていましたが、練塀ひとつとっても、「使えるものは無駄なく使う」という江戸職人の知恵と工夫、技術が凝縮されているんです。

東京にある国登録有形文化財で江戸時代より残る塀は2つだけ! 廣度院の練塀はその1つ

平成10(1998)年に、「廣度院表門及び練塀」として、文化庁による国指定文化財等の登録有形文化財(建造物)に登録された廣度院の練塀ですが、他にはどんなものが登録されているのでしょうか。

東京都にある国登録有形文化財(建造物)に登録されている建造物は477(2025年4月15日時点)。港区では、廣度院の表門及び練塀のほか、東京タワーや大倉集古館陳列館などです。

建造物として登録されているそのほとんどが、住宅などの建物。廣度院のように、「塀」として登録されており、さらに江戸時代から残るものは、廣度院の練塀を入れて、東京都にはたった2つしかないんです!(ちなみにもうひとつは、台東区谷中にある観音寺の築地塀)

その数の少なさに、江戸当時の姿が残る練塀の希少さも分かるのではないでしょうか。

ちなみに「登録文化財」に認定されると、行政からの支援って、受けられるもの……? 少し下世話ですが、どうしても気になってしまい、副住職に聞いてみることに。

「気になりますよね(笑)。私もいろいろ引き継いで勉強していく中で知ったことも多いのですが、国や地方公共団体の“指定”文化財の場合は、責任を持つのは国など。国宝や重要文化財などですね。責任は国などにあるので、保存にまつわる費用は国などが持ちます。

でも“登録”文化財の場合は、登録者が責任を持って保存する必要がある。基本的に、行政の助成は受けられないんです。だから、保存するのも本当に大変(笑)」

副住職は優しく笑いながら教えてくれましたが、想像を超えるご苦労があることは手に取るように分かります。「昔からあるものをそのままの姿で残す」って、本当に手間とお金がかかることなんですよね。

廣度院の練塀保存プロジェクト! 練塀が「タイムカプセル」になる!?

「私も幼い頃から先代住職である父の想いを聞いていましたし、戦争で焼けてしまった芝大門一帯で、江戸当時の姿を見せてくれる練塀を残したいという気持ちが強くあります。いまは父と同じように、このままの姿で将来に残さないといけないと考えています。

現在、修復に向けていろいろ調整しているところなのですが、“修復工事に入る前にもう少し調査させてほしい”と専門家の先生に依頼されることもあって、少しスケジュールが遅れるかもしれないんですが(笑)」と副住職。

増上寺に向かう右手にあるのが、江戸時代からの練塀が残る廣度院です。

でも、この貴重な練塀は、強い想いだけでは残すことができません。副住職たちは、「廣度院練塀保存委員会」として、クラウドファンディングなどの方法も検討したが、どれも難しく断念することもあったとか。

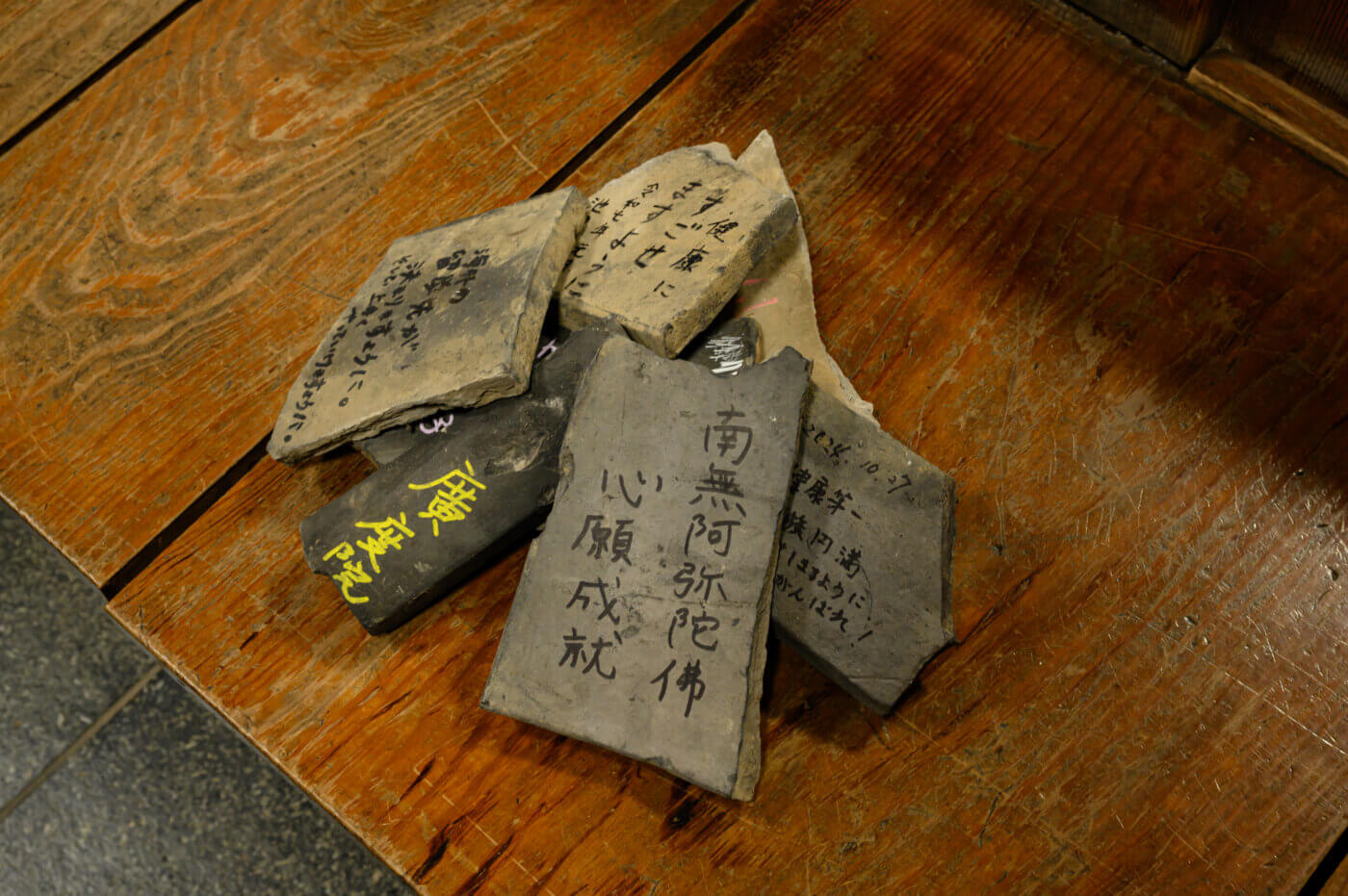

「どうにか方法がないか考えていた中で、瓦寄進みたいなことができないかな、と思いついたんです。

先ほどもお伝えしたように、練塀に埋め込まれている瓦は、再利用できるものは再利用します。練塀に使用されている瓦は、造営された江戸時代から使われていて、江戸時代の職人の技術や歴史が詰まっているとも言える。

単に修復するだけでなく、歴史に想いを込めて未来に託すことができないか考えたんです。そこで、瓦にメッセージを書いて練塀の一部とする、“メッセージ瓦プロジェクト”を思いつきました」

何百年か後、廣度院の練塀を修復するタイミングで、メッセージが書かれた瓦が姿を表すのかも!?

メッセージ瓦というと、お寺などで見かける瓦寄進のようなものでしょうか?

「そうです。奈良県にある元興寺は、行基瓦が葺かれている最古のお寺なのですが、屋根を修復したとしても、新しい瓦にすべて変えるのではなく、まだ使える古い瓦は引き続き使います。あらゆる時代の瓦が葺かれていて、どれだけ長い時間、元興寺さんが人々の想いを受け止めてきたのかを実感できるんです。

廣度院も、同じように皆さんの気持ちを繋いで、残したいと思っています」

この投稿をInstagramで見る

すごい! 現在と過去が混在して、さらに、次の改修のタイミングまで練土と共に塀を支える一部となる瓦にメッセージを込めるなんて、まるで卒業式のタイムカプセルみたいです。

「いま集まっているメッセージ瓦はまだ30枚ほどなのですが、地元の方を含め、皆様にご協力いただいています。瓦は練塀の中に埋め込まれてしまうので、芳名帳のように瓦の写真と共に、廣度院や皆様の大切な記録としても残します。

廣度院だけが練塀を残すのではなく、みなさんと一緒に練塀を残したいんです」

メッセージ瓦プロジェクトに参加したい! と思った場合は、廣度院の表門が空いている時間であれば、受け付けてくださるとのこと。ほかにも、廣度院練塀保存委員会の公式ホームページから連絡することでも、対応してもらえますよ。

【廣度院練塀 メッセージ瓦プロジェクト】

1枚/5,000円

廣度院/毎週月~木、土、日 10:00~15:00

廣度院練塀保存委員会ホームページ

練塀の貴重さを造営体験や勉強会などで積極的にアピール! 浮世絵も要チェック!

廣度院では、2024年の東京文化財ウィークの一環として、練塀造営の体験を開催したり、さまざまな資料をもとに副住職が練塀の魅力を伝える講演会を開いたりと、とても勢力的に活動されています。

いただいた浮世絵ポストカード。奥にしっかりと黄色い練塀が描かれています。

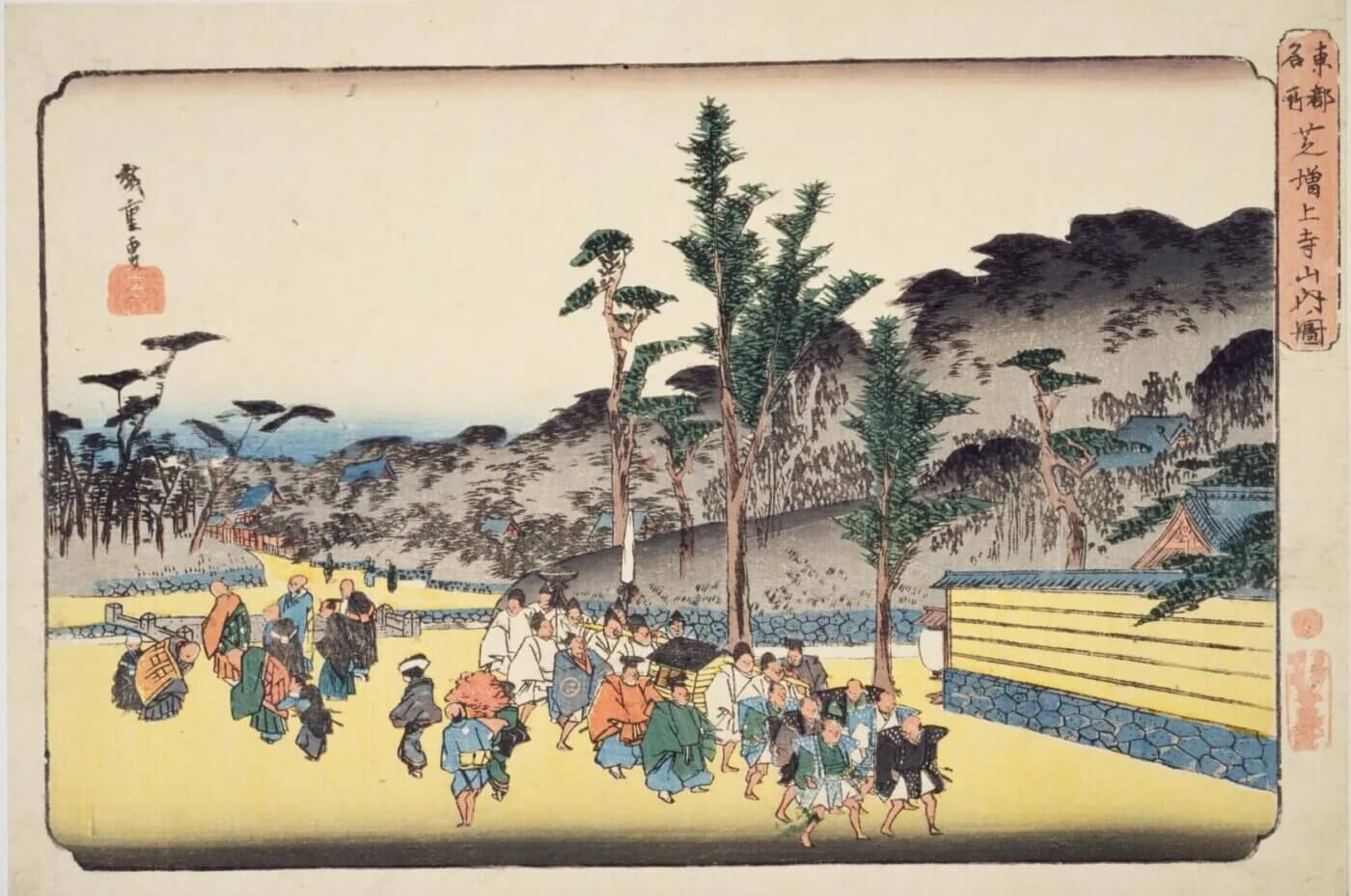

「体験会や講習会をボランティアでお手伝いくださった高校生の女の子が、芝エリアの浮世絵では、広重の練塀がいちばん多く描かれていましたよ、と教えてくださったこともあります。

練塀って、実は浮世絵にもたくさん描かれているんですよ。浮世絵だと黄色く塗られていることが多いんですが、本当の練塀の色は違うんですよね(笑)」

広重『東都名所』芝増上寺山内図,喜鶴堂. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1303516 (参照 2025-04-18)

副住職が展覧会で偶然発見した、浮世絵に描かれた練塀。「色も違うから最初は練塀か半信半疑だったんですが、やっぱり練塀だ! と確信したら、全部の浮世絵が気になっちゃって気になっちゃって(笑)」と、うれしそうに教えてくれる姿にほっこり。

本当にこの廣度院の練塀を多くの方に知ってほしい、大切にされているんだなぁと感じました(実は、取材にうかがった前週も、増上寺で開催された練塀勉強会で専門家の先生と一緒に講師も務められていました)。

2025年のNHK大河ドラマは、喜多川歌麿や東洲斎写楽ら稀代の浮世絵師を見出した蔦屋重三郎を主人公にした『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』。歌麿や写楽は人物画がメインですが、浮世絵を目にする機会も増えそうな予感。

もしどこかで浮世絵を見かけたら、「これ、練塀かも!」と私も探してしまいそうです。

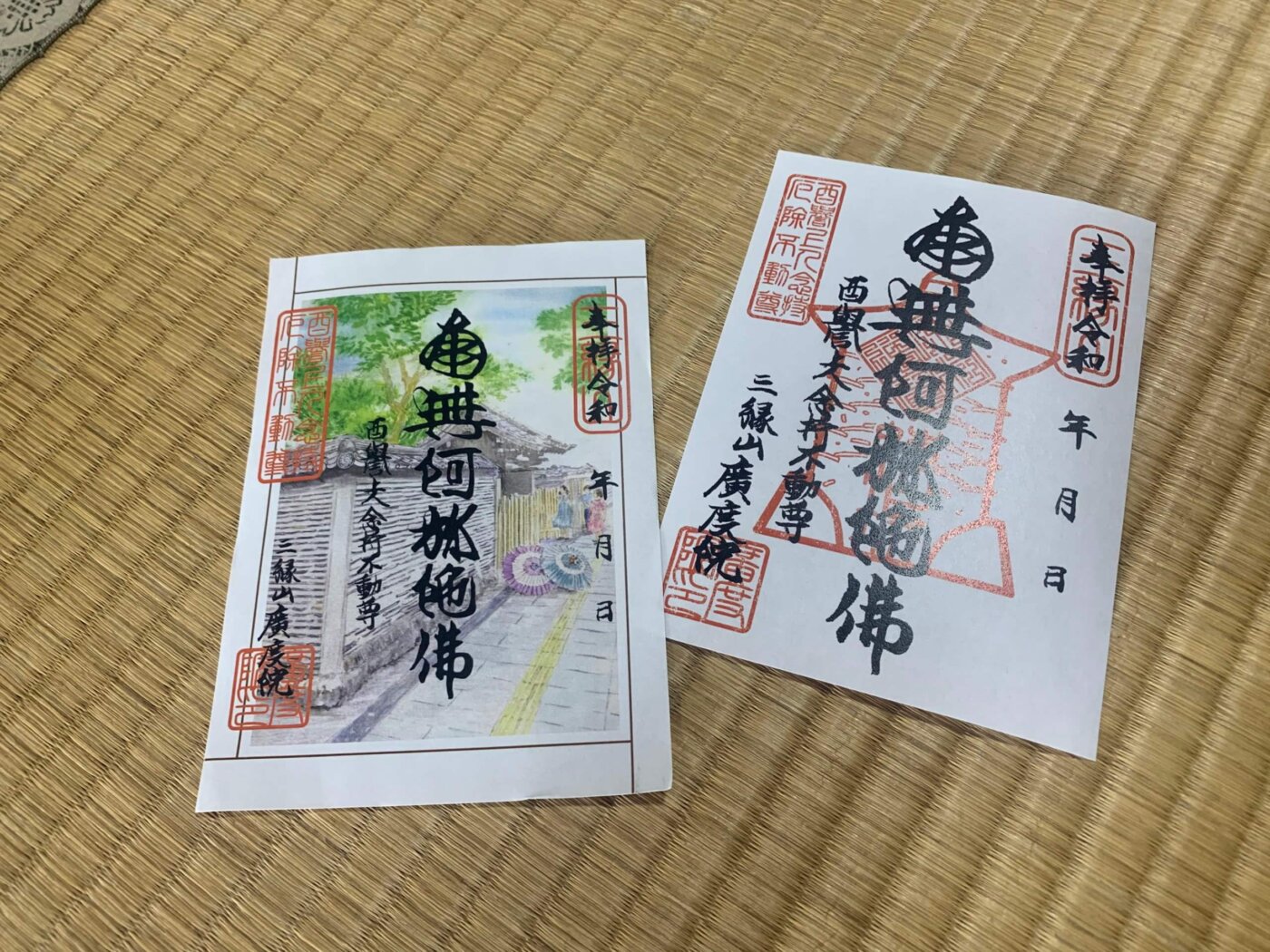

御朱印は練塀モチーフ! お不動様に所縁のある廣度院の練塀は、戦争にも負けない“不動の練塀”

そして、「ほかにも、練塀をモチーフにした御朱印もあるんですよ」と、副住職。

廣度院の練塀がモチーフの御朱印。書き置きです。

「御朱印は2種類。お不動様と練塀を重ね合わせた印のものと、カラーの御朱印です。カラーの御朱印は、親戚に画家がいるので、廣度院の外観を描いてもらったんです。描いてくれたのは、戦後、本堂の再建で建材を提供してくれた父の姉のお孫さんなんです(笑)」

どちらの御朱印も廣度院を象徴する練塀が描かれており、唯一無二のデザイン。

御朱印は表門が開いている時間であれば、いつでも頂くことができます。「私が不在のことも多いのですが、協力してくださるボランティアさんなどが対応してくれています。練塀についても、ある程度はご説明していただけますし、本当にありがたいです」と副住職。

「メッセージ瓦プロジェクトをはじめ、練塀の保存についても皆様にご協力いただいていますが、もちろん全額を皆様に負担いただくことはできないと思っているんです。

でも、それよりも“皆様と一緒につないでいく”というメッセージ性が大切だと思っています。協力してくださる方がいらっしゃる、ということがありがたいんです」

練塀の保存や現在の廣度院についてお話をうかがっていると、副住職が何度も「ありがたいです」とおっしゃるのが印象的でした。「家族だけでお寺を残すのは大変」とのことですが、ボランティアさんを含め、協力される方が途絶えないのも、何百年にわたり、廣度院が芝大門周辺の方々と良好な関係を築いてきたからこそ、ではないでしょうか。

「以前、廣度院はお不動様と縁が深いお寺だし、“不動の練塀”だよね、とおっしゃってくださった方がいて。掛詞ではあるのですが、戦争や道路拡張を乗り越えた話も含め、“不動の練塀”としてここまで来れたので、一生懸命残したいと思っているんです」

日比谷通り沿いに練塀の説明もあります。

「練塀勉強会などを開催し続けることで、多くの方が面白がってくれるようになったんです。私自身も楽しいし、これからも楽しんで保存プロジェクトを進めていきたいですね」

大門駅から徒歩10分で、江戸時代の「遺構」を間近に見ることができる、廣度院の練塀。増上寺に向かう、帰る道すがら、少し足を止めて廣度院の練塀を見て、江戸当時の風景に想いを馳せてみるのはいかがでしょうか。

さまざまな困難を乗り越えた“不動の練塀”から、パワーをもらえるかもしれませんよ。

第1回:増上寺のすぐ目の前! 増上寺と同時に開山した「廣度院」は情報密度の高いお寺

第2回:芝大門周辺の景観を守ることに大きく貢献した!? 増上寺正面にあるお寺、廣度院とは

【浄土宗 三縁山 廣度院】

住所:東京都港区芝公園1-8-6

時間:10:00~15:00

休み:毎週(金)

アクセス:都営大江戸線「大門駅」より徒歩10分、JR山手線ほか「浜松町駅」より徒歩15分