芝大門周辺の景観を守ることに大きく貢献した!? 増上寺正面にあるお寺、廣度院とは

港区の観光スポットとしても、抜群の知名度を誇る、三縁山 廣度院 増上寺。徳川家康の菩提寺として、日々多くの観光客が訪れています。そんな増上寺と比較するととても小規模のお寺が、増上寺の目の前に存在していることをご存じでしょうか?

お寺の名前は、三縁山 廣度院。その名前からも分かるように、増上寺と深いつながりがあります。そして実は、現在の芝大門周辺の景観を守るために、とても大切な役割も果たしたお寺でもあるのです。

廣度院 副住職・西城千珠さん

25世住職の次女で、現在は廣度院の副住職を務める。先代住職の想いを継ぎ、ボランティアの方々と廣度院練塀保存会を運営。練塀に関する勉強会を開催するなど、精力的に活動中。

▼廣度院の歴史についてはこちらの記事で紹介しています。

増上寺のすぐ目の前! 増上寺と同時に開山した「廣度院」は情報密度の高いお寺

戦火により焼失してしまった廣度院のお不動様。復興に向け、先代住職が奮闘!

先の世界大戦で、大きな被害を受けた芝大門周辺。廣度院も例外ではありません。

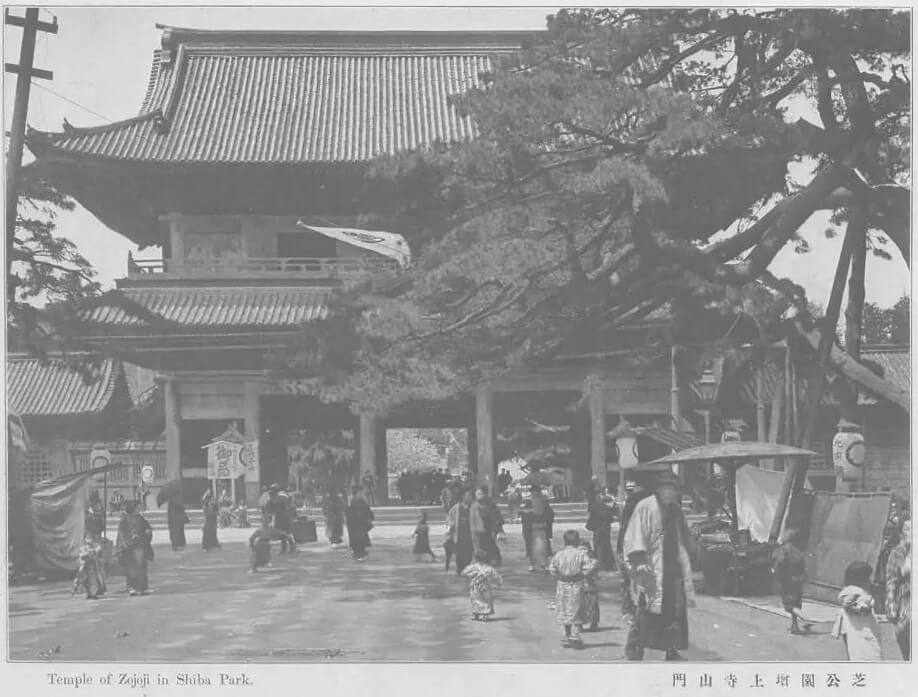

『東京風景』,小川一真出版部,明44.4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/764167 (参照 2025-04-18)

「増上寺を開山(寺院の創始)された酉誉聖聡(ゆうよしょうそう)上人の疱瘡(天然痘)をきれいに治してくれたということで、多くの方々に病除けの不動尊として信仰されていたお不動様ですが、残念なことに戦争の空襲で、跡形もなく燃えてしまったんです。

当時の廣度院には、立派で頑丈な土蔵がありました。戦時中はその土蔵でお不動様もお守りしていたのですが、とても運悪く、空襲の焼夷弾が土蔵の屋根を突き破って落ちてしまった。しっかりしていた土蔵だったが故に、いわゆる窯のような状態になってしまって、お不動様は跡形もなく焼けてしまったんです」

増上寺の方を含め、市井の方々からも厚い信仰を受けていたお不動様。なんと残念な……。

この投稿をInstagramで見る

「お不動様は焼けてしまいましたが、近隣の土蔵があるお寺にあずかっていただいて、無事だった仏様もいらっしゃいます。

ただし、ご本尊である阿弥陀如来様は、どんな状況であっても毎日お祈りしている仏様。空襲があるからといって、安全な場所にお預けできるような仏様ではありません。そのため戦時中は、先代の住職(副住職のお父様)の姉が、ご本尊を背負って逃げていたと聞いています」

廣度院の練塀も戦火に焼かれ、レンガのような色になってしまった部分も。

「廣度院は昔より家族で守っているお寺なのですが、戦時中は女所帯だったので大変だったんですよね」と、副住職。先々代のご住職は副住職のおじいさま、先代住職はお父さまとのことですが、戦時中はおふたりともご不在だったのでしょうか?

「戦時中、先々代の住職は芝学園(現在の芝中学校・高等学校/江戸時代に増上寺内に僧侶養成機関として開校したのがはじまり)の重役を担っていたんです。なので、何かあったらまずは芝学園に行かねばならなかったんですよね。

先代住職である父は大学生だったのですが、山形の大学に行っていたので、東京にはいなかったのです。本人は東京の大学に通いたかったようなのですが、廣度院の法灯(教えや伝統)を継ぐ人間をあとに残さなければならない、と先々代住職が考えていたのでしょうね。こうした事情があって、戦時中の廣度院は女所帯になってしまってたんです」

戦時中は、廣度院のみならず誰もが大変な状況でしたが、「戦中・戦後は、芝周辺にたくさんあったお寺同士みなで助け合っていた、と父から聞かされています」と副住職は言います。

檀信徒さんがつないでくれた、廣度院とお不動様のご縁

残念ながら空襲で消失してしまったお不動様ですが、廣度院の本堂を見ると、ご本尊のお隣にお不動様の姿が……。

ご本尊の阿弥陀如来様。その正面右側にお不動様もいらっしゃいます。

「こちらのお不動様は、戦後、檀信徒の方がつないでくれたご縁がはじまりで奉納していただいたんです。

実は廣度院を開山された酉誉聖聡上人も、千葉のお生まれ。現在のお不動様は江戸時代に千葉で守られていたというご縁もあり、お迎えさせていただきました」

そういった経緯があるお不動様なんですね。でも、檀信徒の方がつないでくれるって、すごい!

「戦後、父は“私はお不動様を守れなかった。お不動様を失ってしまった責任は私にある”と、とても悔やんでいました。聞かされていた子どものころは、“東京にいなかったんだから仕方ないのに、なんでそんな風に言うんだろう?”と不思議だったんです。でも、お寺を守る人間の責任として、強く悔いていたんでしょうね。私も不動堂を再建しなければと聞かされていました。

お不動様を奉納してくださった檀信徒さんも、戦前のお不動様をご存じでした。それで、やっぱり廣度院にはお不動様が必要だと、ご縁をつないでくれたのではないかな、と」

お話をうかがっていて、廣度院は江戸時代から地域の方々にも慕われ続けているお寺なんだなぁ、ということを強く感じました。きっと先のご住職が長い時間をかけて、地域の皆さんと信頼を築き上げてこられたからこそ、なんでしょうね。

本堂にも「三縁山 廣度院」の額。

「廣度院は“三縁山”という山号ですが、この“三縁”は、親縁、近縁、増上縁を表していて、私たちと阿弥陀如来様の間に結ばれるご縁を表す仏教用語です。酉誉聖聡上人が増上寺を真言宗から浄土宗に改宗されましたが、浄土宗について大変深く学ばれたので、この三縁を大切にされ、山号に選ばれたんです。

それに加えて、廣度院という名前は“広く度す(渡す、導くなど)院”とも読めます。阿弥陀如来様との三縁を広く導ける場所であれ、という想いも込められているんですね。

酉譽聖聡上人のお不動様にも阿弥陀如来様の教えを引き継がれている部分もありますし、本当にありがたいご縁をいただいているな、と思います」

寺子屋開校に増上寺 大門を守った文化財登録! 戦後、地域に高く貢献した廣度院

終戦したからと言って、その後元通りの生活を送れるわけではありません。一面が焼け野原になってしまった芝大門周辺。復興も並大抵のことではありませんでした。

「終戦直後は食べるものもない。私の祖父である先々代住職は、終戦の翌年に栄養失調が原因で亡くなってしまいました。なので、廣度院を存続させるため、先代住職の父が東京に戻り、後を継いだんです。

戦後は、誰もが自分が生きるだけで精いっぱいの状況ですが、廣度院も再建しなければいけない。まずは本堂を再建しようと、千葉県のお寺に嫁いだ父の姉が、建材を調達してくれました。自分たちも大変だったと思うのですが、梁や柱など、とてもいい建材を探してくれて、今でも干割れすることもなく綺麗に残っています。建築関係の方にも“本当にいい木材を使っている”と言ってもらえるほどの建材なんです。

父は母校である芝学園や早稲田大学、大正大学などで教鞭をとりながらも、再建した本堂では、父が近所の子どもたちや学生さん、寺院のご子息さんたちに勉強を教えていて、それを収入源にお寺を復興させました」

それって、正に字のごとく寺子屋では!?

この本堂が寺子屋の場所でした

「ご指摘されると、なるほど寺子屋ですね(笑)。廣度院は、酉誉聖聡上人が増上寺と共に学びのためのお寺として開山されたというのもあり、先代住職である父もそのお考えを繋げていきたい、という想いが強かった。

廣度院の復興にあたり、檀信徒の方にご寄付を募ることもできたんだと思うんです。でも、父の信念として、檀信徒の方に頼るのではなく、自分の力と工夫でどうにかしたいと考えていたんでしょうね。身内の自慢のようになってしまって恐縮なのですが、父は学生の頃から優秀な人間と言われていて、酉誉聖聡上人の事績の通り、“学び伝える”ことで、戦後のいちばん大変だった時期を乗り越えたんです」

そして、「檀信徒の方に頼らない、という方針をできるだけ引き継ぎたいのですが、これがなかなか大変で……(笑)」と笑う副住職。

お寺に檀信徒はつきものですが、先代住職が古くから伝わる教えそのままに廣度院を守っていくという、とてもご立派な信念、お話をうかがいながら感心しきりです!

貴重な練塀を文化財に! でも文化財登録申請にはもうひとつの大きな役割が

日比谷通りと大門通りが交わる角の交差点は、廣度院の練塀鑑賞のベストスポット!

空襲で本堂や土蔵が焼けてしまい、表門と境内を囲う練塀だけが残った廣度院。

「練塀(ねりべい)」という言葉は聞きなれないかもしれませんが、土を練った「土塀」の一種のこと。ちなみに、日本三大土塀のひとつでもある、愛知県・熱田神宮にある「信長塀」も練塀と言えます。

熱田神宮にある信長塀。確かに、廣度院の練塀とそっくり!

廣度院の表門と練塀は、19世紀初期にはすでに今の場所に存在していました。当時、江戸城や増上寺一帯にも練塀がありましたが、江戸時代の姿のまま残る廣度院の練塀は、当時の情景として江戸職人の技術を目の当りできる存在。まさに「遺跡」なのです。

「練塀を文化財に登録したのは、先代住職です。

戦前の増上寺周辺は、それはそれは立派な景観でしたが、空襲で焼け野原となってしまった。戦前戦後、両方の景観を知っているので、江戸時代から引き継がれた当時の姿を残す廣度院の表門と練塀は残さなければいけない、と考えたんですね」

この投稿をInstagramで見る

なるほど。確かに、戦前の姿をそのまま残すのは大切なことです。でも、まだ「文化財として登録」というポイントには直結せず……。不思議に感じていると、副住職が「それと」と、お話を続けてくれました。

「戦後、マッカーサーさんが来て、GHQが主導して日本の経済をはじめ、さまざまな改革をしましたよね。芝大門周辺でも、道路などのインフラ整備を予定していたんです。現在の大門通りを拡張して、海に向けた大きな1本道を通そうとした。

増上寺は、德川将軍家御霊屋群など、多くの国宝建造物が焼夷弾により消失してしいましたが、大門通りにある大門は焼けずに残っていたんです。大門通りは、門構えの中を通る道。だから、“道路を拡張する=大門を取り壊す、または移転する”ことになってしまう」

「増上寺 大門は残すべきである、という近隣の方々の強い想いから芝大門保存会が設立されたのですが、父は保存会の書類作りなどを手伝っていたんです。勉強ができるんだから、お上に提出する書類づくりも得意だろ?って言われて(笑)」

大門通りは、大門の門構え内側を通る道。確かに、決して広い道ではありません。

戦後、見慣れた大門に移転の危機が迫っていたとは全く知りませんでした(実は大門にはたくさんの紆余曲折があるんです。いつか紹介したい!)。

「芝大門保存会が頑張って道路拡張を阻止していたのですが、後に、今度は廣度院にだけ道路拡張の話がきます。大門通りを拡張したい、と言うんですね」

増上寺 三解脱門から真っすぐ伸びる、廣度院の表門のすぐ目の前を通るのが大門通りです。

お話を伺っていて感じるのは、昔も今も変わらず、いろんな角度から話を持ってくるものなんだなぁ……という、ある種の関心。でも、大門通りを拡張するとなると、せっかく残った表門や練塀にも影響があるのでは?

「そうです。表門はずらせたとしても、練塀は土塀です。だから動かすことができない。壊すしかできないんです。

それに、廣度院が大門通りの拡張を許してしまったら、大門にも影響してしまうのが目に見えていますよね。今まで必死に守ってきたのに、存続が危ぶまれてしまう」

確かに!

「そこで父は、練塀を文化財に登録すれば今後も手出しができないだろう、と考えたんです。

タイミング良く父の教え子が当時の港区の区議さんだったこともあり、ご相談して、文化財への登録手続きを行ったのが、文化財登録のスタートです。

貴重な練塀を守るという意味もありますが、末永く増上寺 大門を守るためでもあったんです」

芝大門エリアのランドマーク的存在、増上寺 大門。

廣度院は、現在も残る立派な大門から歩いて数分の距離。何度見ても、毎回ちょっと気持ちが昂る堂々たる増上寺 大門の姿を私たちが見られるのに、廣度院の存在も大きく関わっていたんですね!

決して華やかとは言えない、土で作られた廣度院の練塀は、江戸時代の姿を残す遺構であることに加えて、芝大門周辺にも大きく貢献している存在だったのです。

長きにわたり培われてきた文化財を守るための「文化財保護法」が制定されたのは、昭和25(1950)年です。当時は国などに“指定”された文化財についてのみ保護の対象となっていましたが、戦後の急速な近代化において失われてしまった貴重な文化遺産を守るため、平成8(1996)年に、“登録”制度が創設されました。

さまざまな調査や手続きを経て、「廣度院表門及び練塀」が国登録有形文化財(建造物)に認定されたのは、平成10(1998)年。長い年月をかけて、先代住職の想いが実を結んだ瞬間です。

次回は、いよいよ登録有形文化財である「練塀」についてご紹介します!

第1回:増上寺のすぐ目の前! 増上寺と同時に開山した「廣度院」は情報密度の高いお寺

第3回:登録有形文化財にも登録! 江戸後期の姿を現在に残す、廣度院の「練塀」とは

【浄土宗 三縁山 廣度院】

住所:東京都港区芝公園1-8-6

時間:10:00~15:00

休み:毎週(金)

アクセス:都営大江戸線「大門駅」より徒歩10分、JR山手線ほか「浜松町駅」より徒歩15分