増上寺のすぐ目の前! 増上寺と同時に開山した「廣度院」は情報密度の高いお寺

浄土宗の七大本山のひとつであり、徳川家康と深いゆかりがある、増上寺。江戸幕府を開いた徳川家康の菩提寺であり、江戸時代当時から現在まで、東京を代表する大伽藍(僧が集まり修行をする場)のひとつです。実は、増上寺と共に、もうひとつのお寺が開山(寺院の創始)しました。それが、いまも増上寺の目の前に残る廣度院です。

廣度院は、都内でも有数の境内地を誇る増上寺と比べると、スッと通り過ぎてしまうかもしれないコンパクトなお寺ですが、重要な歴史や情報が詰まったお寺なのです。

今回は廣度院の副住職である西城千珠さんに、廣度院の歴史をはじめ、増上寺 大門の知られざるエピソード、国登録有形文化財についてお話をうかがいました!

第1回は、廣度院や増上寺周辺の歴史についてご紹介します。

廣度院 副住職・西城千珠さん

25世住職の次女で、現在は廣度院の副住職を務める。先代住職の想いを継ぎ、ボランティアの方々と廣度院練塀保存会を運営。練塀に関する勉強会を開催するなど、精力的に活動中。

実は以外と知られていない?「港区芝公園」という住所は、増上寺の境内だった!

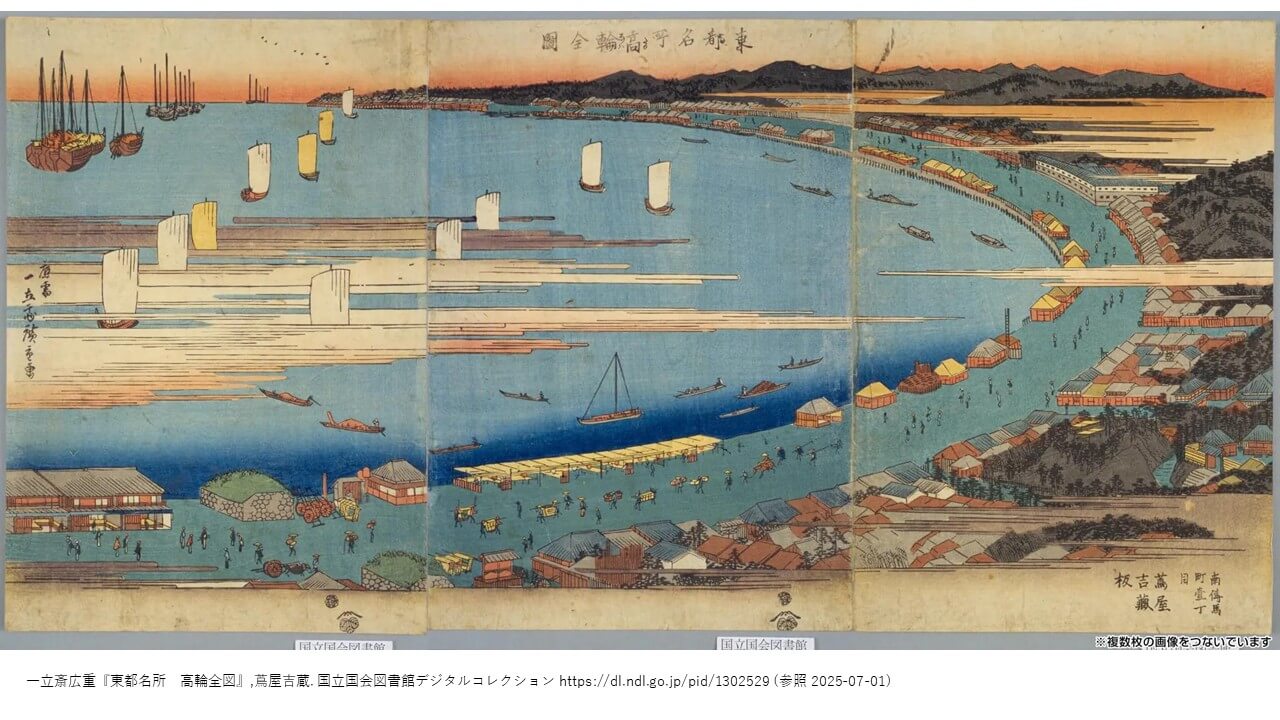

江戸時代はこの辺りも増上寺の境内地でした。

廣度院と切っても切り離せないのが、港区の観光スポットとして高い知名度を誇る増上寺。日本人のみならず、毎日多くの方が訪れる場所です。徳川家に深い所縁があり、2024年の『ゆく年くる年』も増上寺から生中継されていました。

本格的にお話をうかがいはじめる前、ちょっとした世間話のなかで、副住職からこんな一言が。

「いろいろな方とお話していて、港区芝公園という住所の場所はかつておよそ増上寺の境内地だったんですよ、と言うと、“そうなんですか!?”と驚かれる方もいっぱいいらっしゃるんです」

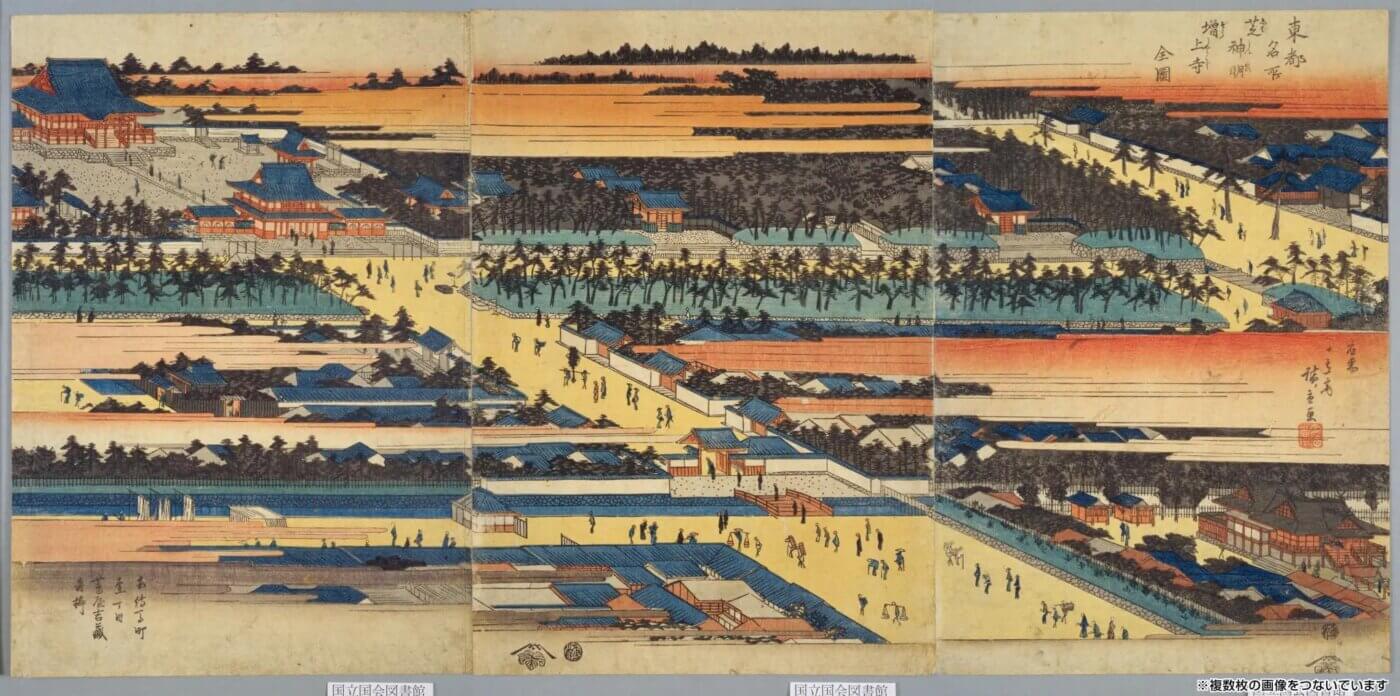

一立斎広重『東都名所 芝神明増上寺全図』,蔦屋吉蔵. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1302530 (参照 2025-04-18)

お寺が多いエリアではありますが、確かに現在の印象としては「日比谷通り沿いにある三解脱門より内側が増上寺。その周囲に増上寺とは別の小さなお寺が点在している」と思ってしまうのも、無理はないかもしれません。

というか、当時の増上寺、どれだけ広い境内だったの!? と驚きますよね。

増上寺から山号と院号をいただいた、由緒あるお寺・廣度院

というわけで、本題。

まずは、廣度院の歴史と増上寺との関係から教えてもらいましょう。

「廣度院は明徳4(1393)年、増上寺が開山したとき、その近隣に別に建てられた一院として開山しました。増上寺と廣度院を開山されたのは、浄土宗第八祖の酉誉聖聡(ゆうよしょうそう)上人。

なぜ増上寺とあわせてもうひとつお寺を作られたかというと、増上寺の前身にあたるお寺のお話しをする必要があります。増上寺の前身となるお寺・光明寺は真言宗で、現在の千代田区紀尾井町辺りにあったと言われています。酉誉聖聡上人が明徳4(1393)年に浄土宗に改宗され、同時に「増上寺」と名前も改められ、廣度院も開山したのです。

“増上寺”と呼ばれることが一般的ですが、正式には“三縁山 廣度院 増上寺”。廣度院も正式には“三縁山 廣度院”。

廣度院は、増上寺の山号と院号をいただいたお寺なんですよね。晩年の酉誉聖聡上人が暮らされたのも、廣度院です」

この投稿をInstagramで見る

なんだか予想以上に増上寺に所縁の深いお寺ということが分かり、びっくり。

でも、なぜ改宗して「増上寺」としたタイミングで、廣度院も開かれたのでしょうか? 増上寺のほかにも、お寺が必要だった理由とは?

「真言宗だった光明寺のご本尊としていらっしゃったのは、お不動様なんです。でも、浄土宗のご本尊は、阿弥陀如来様。それまで御守りくださっていたお不動様をきちんと安置し直すために、増上寺とは別の一院として廣度院を建てられたんですね。明徳4(1393)年の改宗以来、廣度院も浄土宗なので、ご本尊は阿弥陀如来様ですが、東京大空襲で全焼するまでとても立派な不動堂が建てられ、大きな不動三尊が奉安されていたんですね。お不動様をお守りすること=酉誉聖聡上人の教えを守り継ぐ、という一面もあったんです。

それに加えて、酉誉聖聡上人は、勉学を深める念仏道場としての役割も、廣度院に持たせました。お念仏の大切さを伝え勉強するためのお寺、という感じですね」

その名称にも増上寺と廣度院の深いつながりが表れ、大切なお不動様を引き継がれた廣度院。では、現在の芝大門周辺に移転したのには、どのような理由があるのでしょうか。

「増上寺が徳川家の菩提寺になったのは、天正18(1590)年、現在の芝大門周辺に移転したのは慶長3(1598)年です。家康公が芝エリアに大きな伽藍を作りたい、と指示されたと言われていますね。

当時、増上寺で学び働く方々が廣度院にお祀りされていたお不動様を大変信仰されていました。先ほどもお伝えしたように、お不動様をお守りすることは酉誉聖聡上人の教えを引き継ぐことにもなります。当時の増上寺のご住職であった観智国師さまのご意向もあり、廣度院とお不動様も増上寺と一緒に移ることになったんです」

増上寺の徳川家霊廟には、三つ葉葵の御紋も。

もちろん大切な仏様ではありますが、なぜみなさん、そこまで厚くお不動様を信仰されていたのでしょうか? お不動様にまつわるエピソード、もちろん副住職が教えてくださいました。

「酉誉聖聡上人が、当時のはやり病であった疱瘡(天然痘)にかかってしまわれたことがあったんです。疱瘡は生死に関わり、一命を取り留めても体中に痕が残ってしまう大変な病気。本当にひどい病状だったらしいのですが、毎日お不動様にお念仏をお唱えし続けたら、痕も残らずきれいに治った。周りの人たちも本当に驚くほど、快癒されたんです。

なので、あのお不動様に御祈願したら疱瘡除けになる、願いが叶うと、本当にみなさんからの信仰が厚く、大切にされていたんですよね」

廣度院のお不動様、人気すぎて不動堂の場所を動かす事態に!?

増上寺を中心とした大伽藍ですが、江戸当時は、現在大門通りの芝大門交差点にある「増上寺 大門」が表門、そこから塔頭が広がり、日比谷通り沿いにある、増上寺の表玄関の顔とも言える「三解脱門」に至ります。

現在の増上寺の表玄関とも言える、三解脱門。

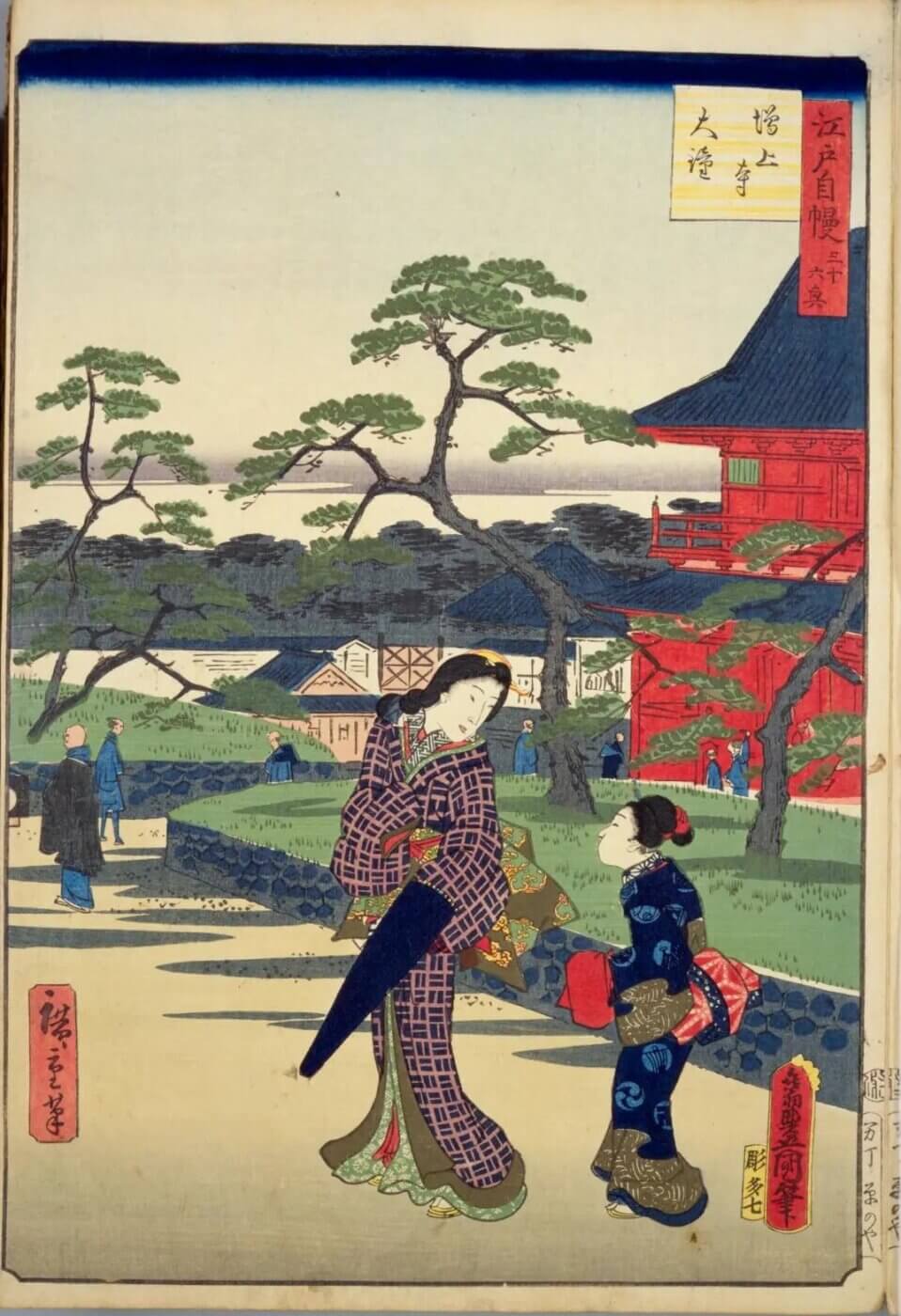

学問の場でもあった増上寺、最盛期には、常時3,000人を超す修行僧がいたと言われています。もちろん市井の方々も訪れる場所なので、その賑わいっぷりは想像に難くありません。

広重,豊国『江戸自慢三十六興 増上寺大鐘』,平のや. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1305725 (参照 2025-05-19)

『〔東都名所〕 〔芝〕増上寺』. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1308375 (参照 2025-04-18)

「廣度院のお不動様は、増上寺に学び勤めている方々が頻繁にお参りされていらっしゃっていました。当時より山門のすぐ正面にあるお寺なので、忘れずにお参りできたんでしょうね。

そしてそのうち、江戸庶民の方々にも“あのお不動様は疫病除けだ、疱瘡除けだ”と話が広まって、市井の方々もたくさん御祈願にいらっしゃるようになったようです。

当時は、お不動様をお参りするための列もできていたみたいですよ(笑)」

この投稿をInstagramで見る

現在は根絶しましたが、ウイルス性の疱瘡は大勢の方の命を脅かす病気。御祈願の行列ができるのも、当然です。

「江戸時代、廣度院の不動堂は現在の大門通りに面していました。大門通りは、いわゆる増上寺の目抜き通り。お不動様の行列ができると、増上寺に参拝するため宿泊する大名家関係者と鉢合わせてしまい、人が溢れて大変なんです。なので当時、お不動様を日比谷通り側に移させてください、という申請を増上寺に出しているんですよ」

廣度院の境内で完結するお引越しなのに、申請が必要なんですか?

「そうなんです。少し動かすだけなのに大変ですよね(笑)」

徳川家康の4男・松平忠吉の位牌供養もしていた廣度院

そして廣度院、なんと徳川家康の4男とも深い関りがあるとのこと。

家康公の4男・松平忠吉は、徳川2代将軍・徳川秀忠の同母弟。跡継ぎのいなかった東条松平家の養子となりましたが、慶長12(1607)年に28歳の若さで病死してしまいます。

「忠吉さまが亡くなったのは、徳川幕府が開かれてすぐの、家康公もご存命の時期です。忠吉さまは松平家に養子にいかれはしましたが、家康公は忠吉さまをたいそう信頼されていたようですね。そのため、家康公の指示により、増上寺に埋葬されました(現在は愛知県名古屋市の性高院に改葬されています)。実は忠吉さまは、増上寺に埋葬された、はじめての徳川家ゆかりの方なんです。

『三縁山志』という書物を見ると、お位牌については即ち(即座に)廣度院で供養するように、という記載があるんです。増上寺様の日鑑(寺院の日記・日録)にも、お位牌の供養料を長い期間にわたり廣度院に支払っていた記録が記されています」

増上寺の徳川家霊廟は参拝することも可能。

大きくて立派な増上寺がすぐ目の前にあるので、つい増上寺に目をひかれてしまいますが、廣度院は、お話を伺えば伺うほど、増上寺大伽藍のなかのお寺として、重要な役割を担っていたことが裏付けられるエピソードが満載のお寺。

増上寺のすぐ目の前にあるコンパクトなお寺にも、こんな歴史が詰まっているのか! と、取材開始直後から驚きの連続です。

知られざる廣度院の歴史や地域への貢献、まだまだ続きます!

第2回:芝大門周辺の景観を守ることに大きく貢献した!? 増上寺正面にあるお寺、廣度院とは

第3回:登録有形文化財にも登録! 江戸後期の姿を現在に残す、廣度院の「練塀」とは

【浄土宗 三縁山 廣度院】

住所:東京都港区芝公園1-8-6

時間:10:00~15:00

休み:毎週(金)

アクセス:都営大江戸線「大門駅」より徒歩10分、JR山手線ほか「浜松町駅」より徒歩15分