ハレの日は秘伝の関東風すき焼&ワインで乾杯!

『すき焼今朝』五代目店主・藤森さんにその魅力とルーツを伺いました

「サラリーマンの聖地」とも呼ばれる新橋は、鉄道発祥の地として鉄道路線が充実し、オフィスが集まっていることから、仕事終わりに立ち寄れる居酒屋が軒を連ねるエリアです。

そんな飲食店がひしめく新橋に、145年の歴史を誇る老舗すき焼専門店「今朝(いまあさ)」があります。

今回は、「すき焼今朝」5代目店主・藤森 朗(ふじもり あきら)さんにお店やすき焼の歴史、そして藤森さんの、人間味あふれる生き様についても伺ってきました。

家畜の牛は食べちゃダメ?肉食を禁じた「ガマンの文化」

すき焼の歴史を語るうえで欠かせないのが、かつて存在した「肉食禁止令」です。インタビュー冒頭では、日本における肉食文化のルーツを紐解きました。

「江戸時代、日本では牛は農耕や運搬のために飼育されており、牛肉を食べる文化はありませんでした。さらに遡れば、飛鳥時代には稲作期間である4~9月までの間、“牛・馬・犬・猿・鶏の肉は食べてはいけない”という肉食禁止令が出されていたんです」

日本に仏教が伝来すると「不殺生戒(ふせっしょうかい/生き物を殺してはいけない)」という教えに基づき、天武天皇は天武4年(675)に「肉食禁止令」を発令しました。その後、歴代の天皇もたびたび発令し、約1200年ものあいだ、肉食が禁じられてきました。

「人のために働く牛や馬を殺してたべることはもってのほか」という考えは理解できますが、1200年もお肉が食べられなかったの!?と驚きますよね。

実は一部の地域では狩猟で捕獲した猪や鹿、野鳥が食されていました。今でも馬肉を「さくら」、猪肉を「ぼたん」や「山くじら」と呼ぶのは、実際のところは獣肉を食べていた人々の間で使われていた隠語が、今に残っているからともいわれています。

牛車を扱う運搬業者「牛牽(うしひき)」と牛牽が住んでいた地域についてはこちらの記事で解説しています。

『牛が育んだ江戸物流のまち「芝車町」』

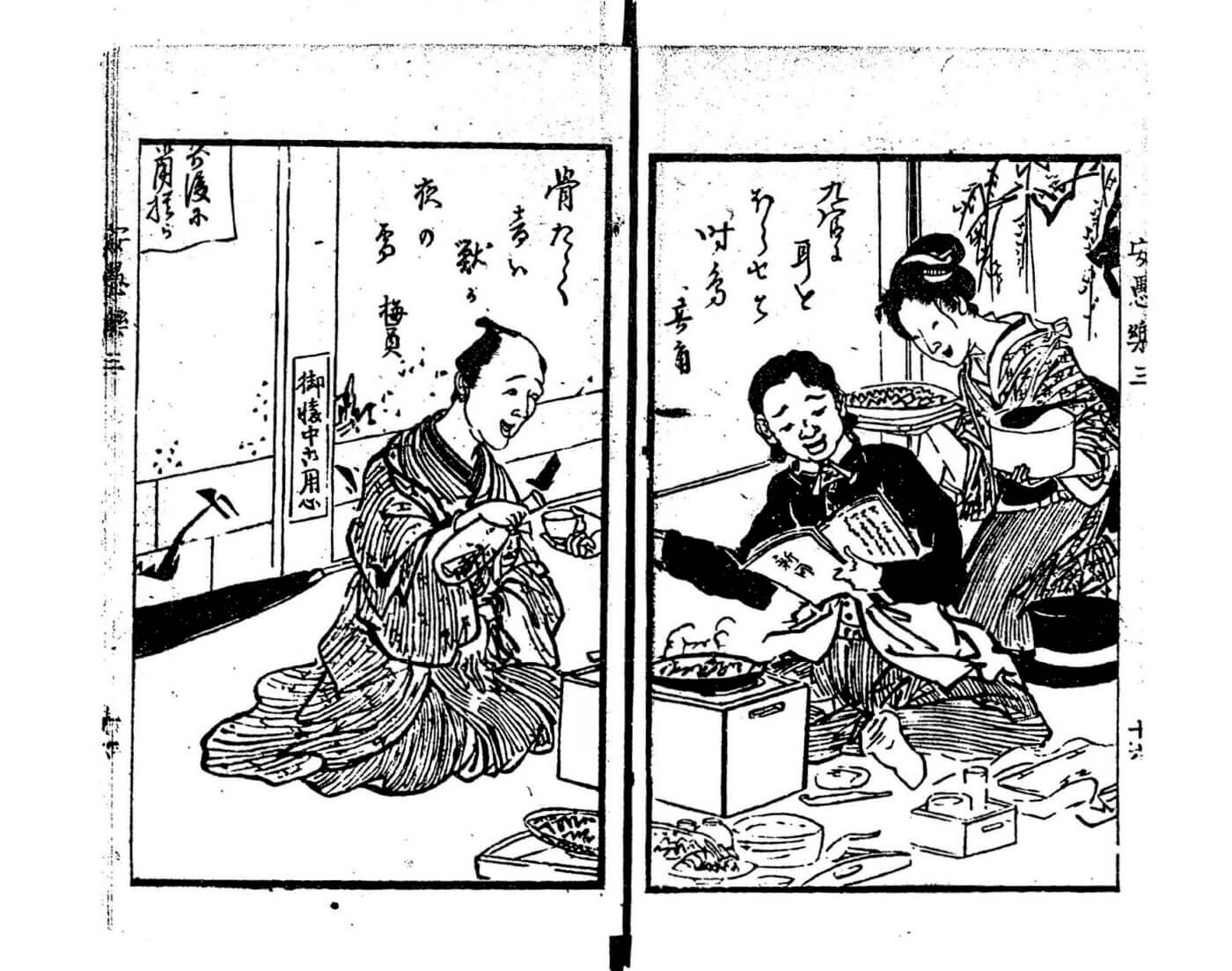

文明開化の様子を記した明治4~5年発行の滑稽小説(江戸時代後期に流行した、娯楽性の高い大衆向けの小説)『安愚楽鍋(あぐらなべ)』より、牛鍋を味わう日本人。 仮名垣魯文 (野崎文蔵) 著『安愚楽鍋 : 牛店雑談 一名・奴論建』3編 上,下,誠至堂,明4-5序. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/882305 (参照 2025-07-29)

明治時代のすき焼は「牛鍋」。東京は牛鍋激戦区だった

そこに、新しい風を吹かせたのが明治維新です。開国した神戸や横浜などで外国人が暮らし始め、日本国内での牛肉の需要が急増しました。加えて、欧米との外交折衝において西洋料理に慣れるため、また、体格や体力の面で欧米人との差をうめるため、明治政府によって肉食が推進されました。

「明治5年(1872)肉食奨励のため、明治天皇が初めて牛肉を食したと報じられてから文明開化とともに広まったのが“牛鍋”です。なんと明治10年(1877)には、東京だけで約550軒もの牛鍋屋がありました。明治13年(1880)、『今朝』は、初代・今朝次郎が修行した、銀座煉瓦街にあった牛鍋屋『今廣』からのれん分けにより創業しました」

東京は、牛鍋激戦区だったのですね!!当時、今朝さんで提供されていた牛鍋はどのようなものだったのでしょうか。

「当時、関東で流行した牛鍋の材料は、牛肉と五分(約1.5cm)の長さに切りそろえた白ネギのみでした。当時は血抜きの技術が不完全で、煮炊きすると肉の臭みが強く出たため、これを抑えるために味噌で煮込むのが一般的でした。そんななか、今朝では醤油をベースにした『割下(わりした)』を使用しています。これは、臭みの少ない新鮮な牛肉を仕入れていたからこそ可能であった調理法でした」

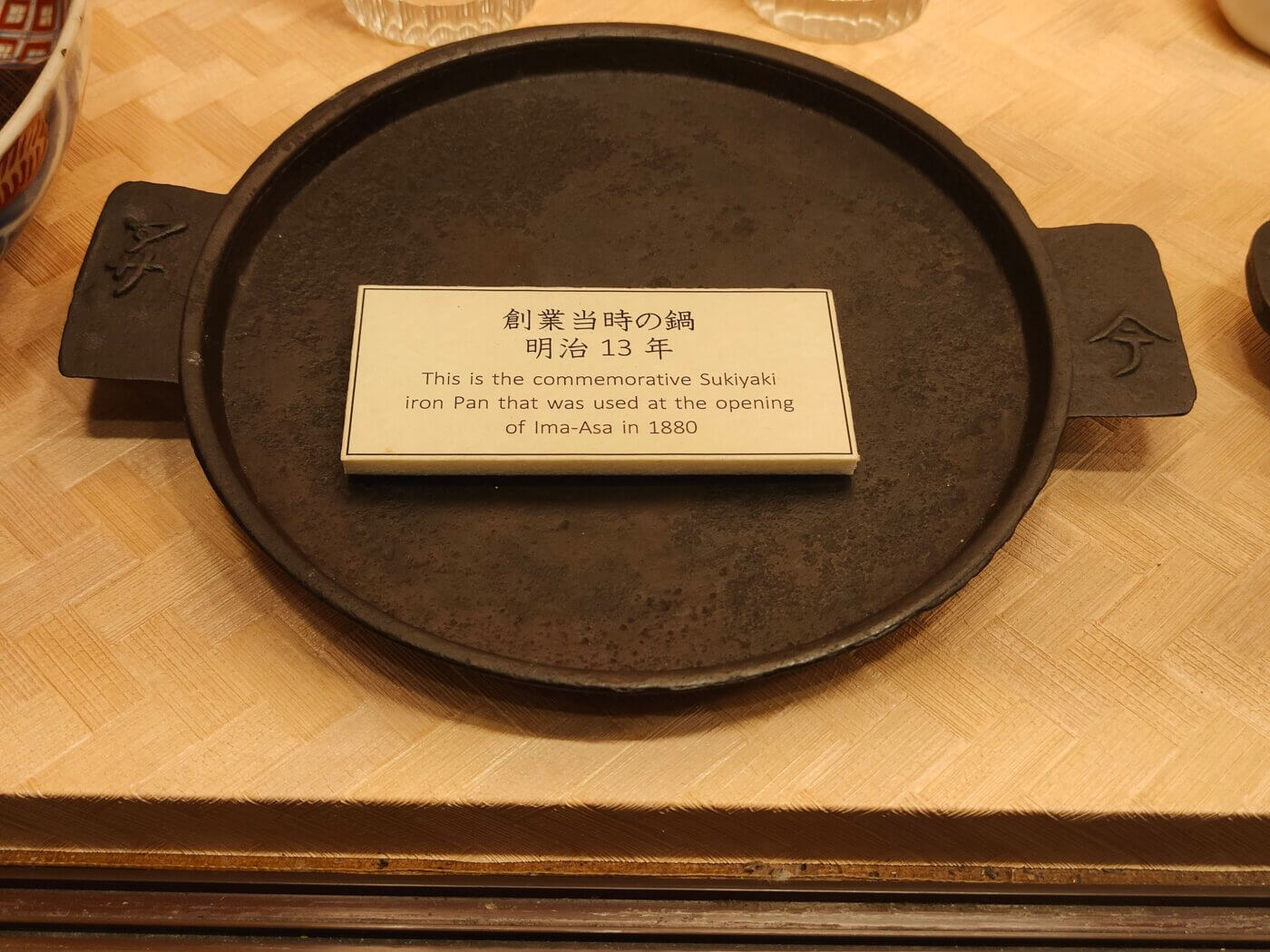

創業当時は、流行していた「どじょう料理」の平たい鍋を流用したと思われ、少量の割下で食材を「炊く」スタイルで味わっていたそうです。

(「炊く」は食材にひたひたの出汁や煮汁を加えて加熱し食材に含ませる調理法。「煮る」は食材に出汁や煮汁を加えて加熱する調理法。「炊く」は、水分が食材にしみこんで、あまり鍋に残らないものをさすことが多いが、断定はできない。)

歴代の鍋やお皿が2階の受付カウンター下に展示されており、お店の歩みをたどることができます。

すき焼屋に「今」が付くお店が多いワケ

昭和時代になると、関西から「すき焼」を食べる文化が伝わり、豆腐やシイタケ、白瀧などの食材が増え、生玉子をつける食べ方が東京に定着しました。今朝さんでも、時代の変化に合わせて「牛鍋」から「すき焼」に看板を替えたそうです。

そういえば、すき焼屋さんって今朝さんの初代が修行していた「今廣」や、人形町の「今半」のように「今」が付くお店が多いイメージがあります。

「明治時代、“今”が付く牛鍋のお店は現在よりも多かったのですが、その理由は“今里村”から牛肉を仕入れていたからなのではないかと思われます。今里村は現在の白金台2丁目のあたりにあって、政府公認の屠畜場(とちくじょう/牛や豚、馬などの家畜を解体し、食用に加工する施設)がありました。牛鍋屋が広まった当初は、牛肉を食べたことがない人がほとんどで、ほとんどの人が味なんてわからなかったんです。その結果、どうも屠殺された牛の量よりもお店で提供されている肉の量のほうが多いという事態が起きていたようなんです。『ちがう動物の肉をお店で出しているのではないか』という憶測が飛び交っていたため、『今里村』から牛肉を仕入れていた牛鍋屋が、『今』の字を店名に入れるようになったんだろうと思われます。『今』が一種の品質保証マークとしての意味合いを持ったんでしょうね」

「今朝」さんは、現在では数少ない「今」の称号が残るお店のひとつ。その店名にも牛鍋文化の歴史が息づいています。

芝口(港区東新橋)の牛鍋屋として創業。牛鍋は気楽に食べられる牛肉料理として親しまれていました。

時代の波に翻弄されながら守り継いだ秘伝の味

現在の今朝ビルは、東京オリンピックが開かれた昭和39年(1964)に建設。

それまでは、再建や改築、移転を繰り返してきたそうです。

大正12年(1923)の関東大震災で本店を焼失、昭和20年(1945)の東京大空襲では延焼を防ぐため建物を取り壊すなど、幾多の災難を乗り越えてきました。145年のあいだ、五代にわたってお店を守り継いできたその歴史には、ただただ圧倒されます。

「私共は、創業当初から変わらないすき焼を提供し続けています。A5ランクの高級黒毛和牛“松坂牛”や吟味したザク(野菜)を使用し、秘伝の割下で味わうスタイルをこれからも受け継いでいきます」

地上9階、地下1階の「今朝ビル」。すき焼今朝はビルの2階で営業しています。

何気ない食事から2つ目の目玉商品を開発「冷製しゃぶしゃぶ発祥の店」

朗さんのお父さんでもある四代目・紫朗さんの代では、昭和40年(1965)「市街地改造法」によって新橋駅前周辺が取り壊され、新築された「新橋駅前ビル」での営業が始まりました。

移転前までは学生のコンパでの利用も多かったそうなのですが、高度経済成長期にサラリーマンの接待需要が上がったタイミングで、すき焼は高級化。

メニューとしては、すき焼だけでなく、しゃぶしゃぶの提供も四代目から始まりました。

「夏の暑い時期にさっぱりとした味わいが楽しめる“新涼造り”が昭和43年(1968)からメニューに加わりました。新涼造りのヒントになったのが、先代が浅草の友人の家で出してもらった、冷やしたしゃぶしゃぶ。鍋の湯気で汗だくになるのが避けられると食べやすさに感動して、早速改良を施しメニューに取り入れたそうです」

なんと、今では当たり前の冷製しゃぶしゃぶをお店として提供したのは、今朝さんが初だそう。何気なく食べた料理から新しいメニューのアイデアが生まれることもあるんですね。

黒毛和牛もも肉を、割りポン酢たれや酢味噌たれ、薬味と一緒にいただく「新涼づくり(冷製しゃぶしゃぶ)」

※画像提供:すき焼今朝

ワインソムリエのいるすき焼屋

当代・朗さんは、今朝を継ぐ前はヨーロッパにわたり飲食店で働かれていたとお聞きしました。

「醤油のキッコーマンが、ドイツのデュッセルドルフに1号店をオープンした「DAITOKAI(ダイトカイ)」という鉄板焼きレストランの、ベルリンとフランクフルトにある店舗で合計3年働いていました。そのあとフランクフルトで一緒に働いた夫婦が開業した鉄板料理店の開店作業を手伝ったり、イギリスで3か月間英会話学校に通った経験もあります。フランクフルトでの上司がワイン好きで、よくワイナリーに連れて行ってもらいました。当時は無料でテイスティングできたのでワイナリーをはしごして気に入ったものは東京に送っていました。帰国時の楽しみだったのですが、帰ったら全部家族にあけられてしまっていましたけれどね」

ドイツ勤務でのご縁がワインとの出会いのきっかけだったんですね。

「日本に帰ってきてからワインソムリエの資格を取得して、ビルの1階でビストロを17年経営していました。今朝を継いだのは2007年。すき焼一本という形になってから、すき焼に合うワインと日本酒をご提供するワイン会や日本酒の会なども開催しています」

すき焼の新しい魅力を広めるために、精力的にイベント活動もされているんですね!ちなみに、すき焼と相性の良いワインって何ですか?

「果実味が多く熟成されたワインが、すき焼の出汁や野菜によく合います。例えば、信州のメルローやイタリアのバローロ、ドイツやニュージーランドの熟成したピノ・ノワールなどがおすすめです。日本国内にも年々ワイナリーが増えてきていますが、日本ワインの消費量はまだ多くありません。だからこそ国内でも数少ないソムリエのいるすき焼屋として、日本ワインの魅力をすき焼とのマリアージュを通じて伝えていければと思っています」

2014年、耐震工事による改装と併せて、ki-yan(キーヤン/木村英輝)さんが手がけた壁画『Wagyu and Grape』。店舗1階、階段横の壁から2階廊下まで、迫力あふれる和牛の姿に上品な金色の縁取りが光ります。

レトロな趣味でイベント主催やコンテストに参加!将来は髭クラブ発足も視野に

「蓄音機愛好家」「髭の伯爵」etc。老舗すき焼屋店主の藤森さんは、実はいくつもの顔をもっています。少しお店の話から脇にそれて、これらの趣味についてもお話を伺ってきました。

藤森さんが蓄音機に出会ったきっかけは何だったのでしょうか。

「大学生の時に横浜中華街にあった古道具屋でレコードを購入し、実家にあったステレオ(電気式蓄音機)で聞いてみたのが蓄音機に目覚めたきっかけ。臨場感のある響きに衝撃を受けました。ロンドンで語学を学んでいた時期、週末に開催されていたイギリスのマーケットでポータブル蓄音機に出会い、思わず購入。それから本格的に蓄音機の魅力にとりつかれるようになりました」

帰国後、平成2年(1990)レコードの時代が終わってからも藤森さんの蓄音機愛はなくならず、英国製で最高級の蓄音機「HMV194」を約300万円で購入。

「蓄音機は、針がレコードの音溝(おんこう/音の振動を記録した溝)をなぞることで音が出ます。レコードを流すたびに音溝はすり減って、同じ音は二度としません。一期一会の音を自分一人でなく、お客様にも聞いていただきたいと思い、“蓄音機の會(かい)”を立ち上げ、ワイン一杯とHMV194の音色が楽しめるコンサートを定期的に開催しています」

“髭の伯爵”としても有名な藤森さん。跳ね上がった口髭が印象的なのですが、先日『世界あごひげ&くちひげコンテスト』に出場されたんだとか。

「7月3日から5日にかけてアメリカ・ペンシルベニア州ピッツバーグで開催された『世界あごひげ&くちひげコンテスト』に出場しました。37部門中、ワックスを使用しない『自然な口髭』部門で第5位に入賞しました」

髭を生やした理由は、ご自身が童顔なこともあり、ドイツで働いていたころに子どもに見られることが多かったためだそう。今は自身を象徴するトレードマークとしての存在感を放っています。

「目標は、日本に『髭クラブ』を作って、日本でコンテストを開催すること。1位を世界大会に送り出したいです」

藤森さんは、大正ロマン(大正時代に花開いた独特の文化)のファッションを楽しむ「ヴィンテージスタイル」のイベントも主催しています。高校生から60代までインスタで知り合った仲間とパーティーや日帰り旅行などを企画し、日本の古き良き文化の楽しみ方を発信しています。

「伯爵夏の宴」にてヴィンテージスタイル仲間との集合写真。昭和初期にタイムスリップしたかのよう。

※画像提供:すき焼今朝 ※撮影:Derek Makishima

『世界あごひげ&くちひげコンテスト』記念画像。

※画像提供:すき焼今朝 ※撮影:Greg Anderson Photography

港区・新橋で「生かされ、生きるお店」に。老舗としての信念を忘れず地域に貢献

藤森さんにとって「老舗」とは、守るもの・新しくしていくものが混在しているお店だといいます。

「その時代の新しいものを取り入れながら、昔ながらの伝統も残し、発展していくことが長く愛され続ける秘訣です。芝地区にある22軒の老舗が集まって創立された『芝百年会』では、老舗文化の発信や交流を深め、地域の活性化を目指しています」

今朝をどのようなシーンで利用していただきたい、もしくはどのようなお客様に来ていただきたいですか?

「日本人に伝統のすき焼の魅力を知っていただきたいですし、なにより日本文化を好きな方にもたくさん足を運んでほしいです。記念日など大切な人と一緒に過ごすとき、気兼ねなく利用していただきたいです」

最後に、今後「今朝」はどのようなお店でありたいとお考えでしょうか。

「地域に『生かされ、生きるお店』でありたいです。お客様や生産者はもちろん、地域への感謝を忘れずに。時代が移り変わっても、伝統のすき焼の味を守り抜いていきたいです」

店主自らがお店の広告塔として多様なカルチャーの魅力を発信していく。その斬新な発信スタイルや老舗としての確固たる信念はそのまま、次なる時代に受け継がれていく未来が垣間見えました。

すき焼松(単品)。板前が一枚一枚丁寧に薄切りにした口どけの良い黒毛和牛ロース肉180gに、厳選された野菜と玉子が付きます。

※画像提供:すき焼今朝

【すき焼今朝】

住所:東京都港区東新橋1-1-21 今朝ビル2階

時間:ランチタイム11:30~14:30(L.O.14:00)、ディナータイム17:30~22:00(L.O.21:00)

定休日:土日祝日

アクセス:地下鉄汐留駅より徒歩2分、JR新橋駅より徒歩5分