消防団について知りたい!——「火消し文化」や「地域防災のこれから」について伺いました

私たち「いざまち」編集部で取材をさせていただくなかで、取材先店舗のオーナーが所属されていたり、イベントに出演する姿を拝見したりして気になっていた「消防団」の存在。おそらく、あなたのまちでも耳にしたことがあるのではないでしょうか。

消防団は非常勤の消防機関であり、組織を構成する消防団員は、非常勤特別職の地方公務員として、本業を持つ傍らで消防・防災活動を行っています。

今回は港区・赤坂で活躍されている「赤坂消防団」第二分団長の地藏(ちくら)さんに消防団の活動や組織の成り立ち、赤坂の防災課題など、興味深いお話を伺いました。

発災に備えた訓練や大会に向けた日々の鍛錬も!

まちの安全を守る消防団の取り組みとは

消火活動や訓練などがメインの活動とお見受けしているのですが、実際のところ普段はどのような活動をされているのでしょうか。

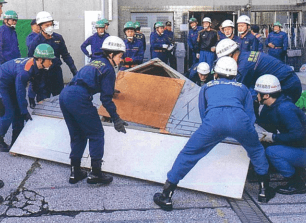

「非常勤の消防機関として、有事の際には現場に真っ先に駆け付け、消火や救助などを行います。平時には、管轄地域内の行事の際に要請があると防災訓練の指導を行っています。小学校や中学校、地域のイベントなどでも要請を受けることが多いです。4月から6月にかけては『操法(そうほう)訓練』を行い、5人1組で可搬ポンプを動かして迅速に放水を行うための訓練をします。ちなみに訓練の成果を競い合う『消防団ポンプ操法大会』も開催されています。5月には赤坂大会、6月には港区大会があり、大会に向けて消火訓練を日々行っています。

消防署と合同で行われる大規模な訓練もあります。11月に実施される『総合震災消防訓練(発災対応)』では、大規模地震などの災害発生時を想定し、消防団と消防署が連携を取りながら訓練を行います。朝の6時半ごろに地震発生の連絡が消防署から団員に届き、できるだけ徒歩や自転車で活動拠点となる消防団施設に向かいます。そこから災害現場に移動し、指示を受けながら有事を想定した訓練を進めていきます」

「操法訓練」や「震災訓練」のほか、水災時の対応として「水防訓練」や、火災や救急要請が増えやすい年末年始に地域巡回などを行う「年末年始警戒」などさまざまな防災活動を実施されています。

さらに11月の活動予定を伺ったところ、民間も交えた「港区総合防災訓練」やTBS赤坂サカス広場で開催される「赤坂サカス防災フェス」でも出動されるとのこと。イベントの準備、防災訓練での指示などさまざまな活動をするそうです。

「震災訓練」では、タブレット端末を活用し、情報共有による連携体制の強化も図っています。画像提供:赤坂消防団

昨年開催された赤坂サカス防災フェス2024の様子。画像提供:赤坂消防団

赤坂消防団・分団長が語る

“二足の草鞋”の課題点

消防署が常に勤務している「常備消防」により運営されているのに対し、消防団は普段、会社や大学などに所属しているまちの人が災害発生時に消防活動を行う「非常備」の消防機関です。非常備とはいえ、その身分は非常勤特別職の地方公務員になるそう。

赤坂消防団は「本団」と、その指揮下にある3つの部隊(分団)で構成されています。地藏さんが分団長を務める第2分団は、赤坂7~9丁目および北青山・南青山の1~2丁目あたりを管轄しています。

赤坂消防団ではどのようなメンバーの方が活躍されているのでしょうか。

「普段はそれぞれ別の職業に就かれています。会社員や自営業者、看護師、弁護士、都・区議会議員、学生に至るまで本当にさまざまです。以前は地元で商売をされている商店主の方が多かったのですが、商店が減ってきていることもあり会社員の方が今は増えています。また、以前は女性が少なかったのですが、主婦の方も多くなっています。第2分団員の3分の1くらいは女性になってきましたね」

入団の基準や条件はあるのですか?

「18歳以上の健康な方で、赤坂・元赤坂・南青山・北青山・虎ノ門二丁目にお住まいの方やこちらに通勤・通学されている方であれば入団することができます」

「消防団に入るのはハードルが高そう」というイメージがあったのですが、特別な資格などは必要ないのですね。

地藏さんが消防団での活動を通して課題に思われている点や、対策として取り組まれていることはありますか。

「団員の年代にもよりますが、一般的には家庭・仕事・消防団の業務をすべて完璧にこなすことは時間的に難しいと思います。分団員の生活環境を鑑み、適材適所で活動できるよう調整しています。

消防団は英語で『Volunteer Fire Corps』といいます。ボランティアの本来の意味である『自らの意思で他者や社会のために行う活動』と入団希望者に説明したうえで、誰かに言われて入団希望届を出したとしても、『入るかどうかを決めるのは自分自身であり、その責任は自分にある』ことを伝え、理解していただけるよう努めています。消防団員の一員として、普段の行動や言動にも責任の取れる方なのかという視点で見ています」

地域の安全をまもる活動の根底には、本業に劣らない責任感が必要となるのですね。

ちなみに、地藏さんは普段は何のお仕事をされているのですか。

「以前はお菓子の乾燥材を扱う営業マンでした。その後、南青山の飲食店で委託営業なども経験しましたが、コロナの時に飲食店はみな厳しくなってしまって。現在はマンションの管理人をしています。比較的時間の自由があり、団行事に合わせやすいため、通称『プロの消防団員』と言われています(笑)」

自身で手ぬぐいなど雑貨のデザインもされているという地藏さん。赤坂消防団のポスターのイラストも手掛けられています。

コロナ禍の時期に街に掲示されていた、地蔵さんによる宣伝ポスター。「心はひとつ」というキャッチフレーズと躍動感あふれるイラストは当時、まち行く人の目を引きました。画像提供:赤坂消防団

赤坂消防団のメンバーが生き生きと描かれたポスターの数々も見せていただきました。

時代の災害課題を映し出す

「ボランティア」による防災部隊の歩み

消防署とは異なる『消防団』という組織は、どのような経緯で誕生したのでしょうか。

「江戸時代は当時のまちが過密都市であったことから一度火災が起こると燃え広がりやすく大規模な火災が頻繁に起こっていました。そんななか、八代将軍・吉宗公は江戸南町奉行・大岡越前守忠相に対し、町人による火消し組である『店火消』を編成替えすることを命じました。そこで設置された町火消『いろは四八組』が今日の消防団の前身であるといわれています」

江戸時代には「消防士」や「消防官」とよばれる人もいなかったため、町で暮らす人々の寄せ集めによる消防チームだったそう。

「江戸時代の消火方法は、火が燃え広がらないようにするため周辺の家屋を取り壊す作業。手押しポンプも使っていたそうですが、現在のように水を飛ばせるわけではありませんでした。当時の消火方法は一般の町人にとっては危険だったため、建物を作ったり、登って壊したりすることもできる『とび職(土木工事や建築職人)』の人がほとんどだったと聞いています。南町と北町奉行がありますけど、南が有楽町駅のあたりに、北町が丸の内にあったそうです」

明治時代になると町火消は東京府に移管され、「消防組」となりました。東京府下の消防は明治7年(1873)に新設された東京警視庁に移されましたが、全国的には公設消防組は少なく、名だけのところも多かったそうです。政府は全国的な消防組織の統一を図り、明治27年(1894)に消防組規則を制定しました。その後大正時代末期には、消防組の数が増えていくことになります。

昭和4年(1929)ごろから軍部の指導により民間防空団体として「防護団」が各地に結成されました。国際情勢が悪化するなか、民間人にも軍役が課せられ始めました。やがて、消防団と防護団を統合したことで明治以来の消防組は解消。警察の補助機関の「警防団」として従来の火消し業務だけでなく、防空監視や空襲下の救護活動の任務も追加されました。

戦後は敗戦に伴い、昭和22年(1947)勅令の「消防団令」により警防団は解消され、全国の市町村に民間による「消防団」として再結成されました。

時代が移り変わる中で、組織体制や活動内容をさまざまに変化させてきた消防団。その時代その時代で貫いた「まちや人を守りたい」という使命感が今に受け継がれていると思うと感慨深いです。

もしも首都直下地震が起こったら――

団員と地域コミュニティのつながりが防災のカギを握る

これまで消防団の成り立ちをお伺いしてきました。それでは、現代における赤坂エリアの防災課題は何でしょうか。

「この地域はオフィスビルや高層マンションの増加により、大規模な火災は少ないですが、3年前『孤立住宅(周辺にほかの居住者がいない住宅)』で一人暮らしをされていたご年配の方の部屋で火災が発生しました。近隣住人や通行人が火事に気付かないまま消火の対応が遅れ、一人で亡くなってしまったのです。独居老人世帯はエリア内に多く、同様のケースが発生することが懸念されています。お一人で集合住宅にお住まいの方と、いかにコミュニケーションをとっていくかという部分が喫緊の課題となっています」

今後30年以内に70%の確率で発生するとされている首都直下地震への不安が高まる今、地蔵さんが考える、大規模震災発生時の課題とはどのようなものでしょうか。

「実はこのエリアは古い建物も多いのです。オフィス街などで大きな揺れに襲われたとき、建物がつぶれたり、窓ガラスの破片などが落ちてきたりする恐れもあります。高層ビル周辺で避難できる場所は限られています。やはり小学校や中学校に避難するのが一番安全です。ただ、こちらで勤務している方は土地勘がなく、避難所の場所を知らない方が多いと予想されます。

また、大震災後は公共機関の運行が止まってしまうため、企業にお勤めの方は帰宅困難が危惧されます。多くの人が徒歩で帰宅を始めると路上や駅周辺で大混雑が発生し、集団転倒や落下物による負傷も考えられます。3.11の際には、車も人も渋滞のうえ、当時自転車屋や靴屋は在庫が売り切れ、コンビニの食材もなくなるという非常事態が起こりました。発災後3日間は、帰宅を考えないでください」

こういった災害時に備えて、消防団としてできることは何でしょうか。

「私たちは各種訓練を実施することにより、防災意識を高めたり不測の事態に備えたりすることができます。家族や地域の方々に対しても、私たちが身近にいることで安心感を与えられていると実感しています。さらに、消防団には『居住地団員』と『勤務地団員』が存在することから、地域住民と通勤者とのつなぎ役としての役割もあります。AEDの設置場所や、災害時でもつながりやすい公衆電話の位置など、消防団の活動を通して得た防災知識を、地域のより多くの方に伝えていきたいです」

消防団が小学校や地域のイベントで頻繁に指導を行っている背景には、災害時の大混乱を抑えるという意図があったのだと改めて実感しました。

最後に、地域の方や次の世代に伝えたいことはありますか。

「『自助』とも言いますが、災害時には自分の身は必ず自分で守りましょう。交通渋滞や通信被害でパニックになる人も多く、避難所にたどり着けたとしても、行政による支援には限界があります。災害に備えた心構えや防災知識などにアンテナを張っておくことが大切です。

また、これは消防団員に向けた言葉でもあるのですが、人を救うためには自分自身が生きていなければなりません。『自分の命が最優先で次に家族、その後に地域の方々を助けに行きましょう』と常に発信しています」

今回の取材を通し、町にゆかりのある人々で構成される「消防団」だからこそ、地域の「心の安心」と「身の安全」の両面を守れるのではないかという可能性を感じました。

消防団の活動や防災の大切さをより多くの人に知ってもらい、災害と隣り合わせのこの国において防災を「自分ごと」として捉える人が増えることを願っています。

赤坂消防団に入団して24年。これからも赤坂のまちを守りながら、未来の担い手を育てていかれることでしょう。

【赤坂消防団】

問合せ先:赤坂消防団事務局 携帯 080-7798-6236