港区立郷土歴史館「暮らしの中のお菓子展」でお菓子の歴史を学んじゃおう!!

あなたの戸棚の一角には、お菓子をストックするスペースがありますか?

毎日の生活を彩ってくれるお菓子たちは、時に「節制しなさい」と叱られる存在でもありますが、なくてはならないパートナーです。

ところで、「昔は甘いものが貴重だった」という話を聞いたことはないでしょうか。

いざまちでも、これまでにいくつかの老舗和菓子店を取材してきましたが、皆さん口を揃えておっしゃるのは、かつては砂糖が貴重だったため、甘ければ甘いほど喜ばれたということです。

では、お菓子はいったいいつから私たちにとって身近な存在になったのでしょうか。

港区は、16世紀後半からの歴史を誇る「とらや」や、「森永製菓株式会社」の本社があるなど、まさに“お菓子パラダイス”と呼ぶにふさわしい土地柄です。

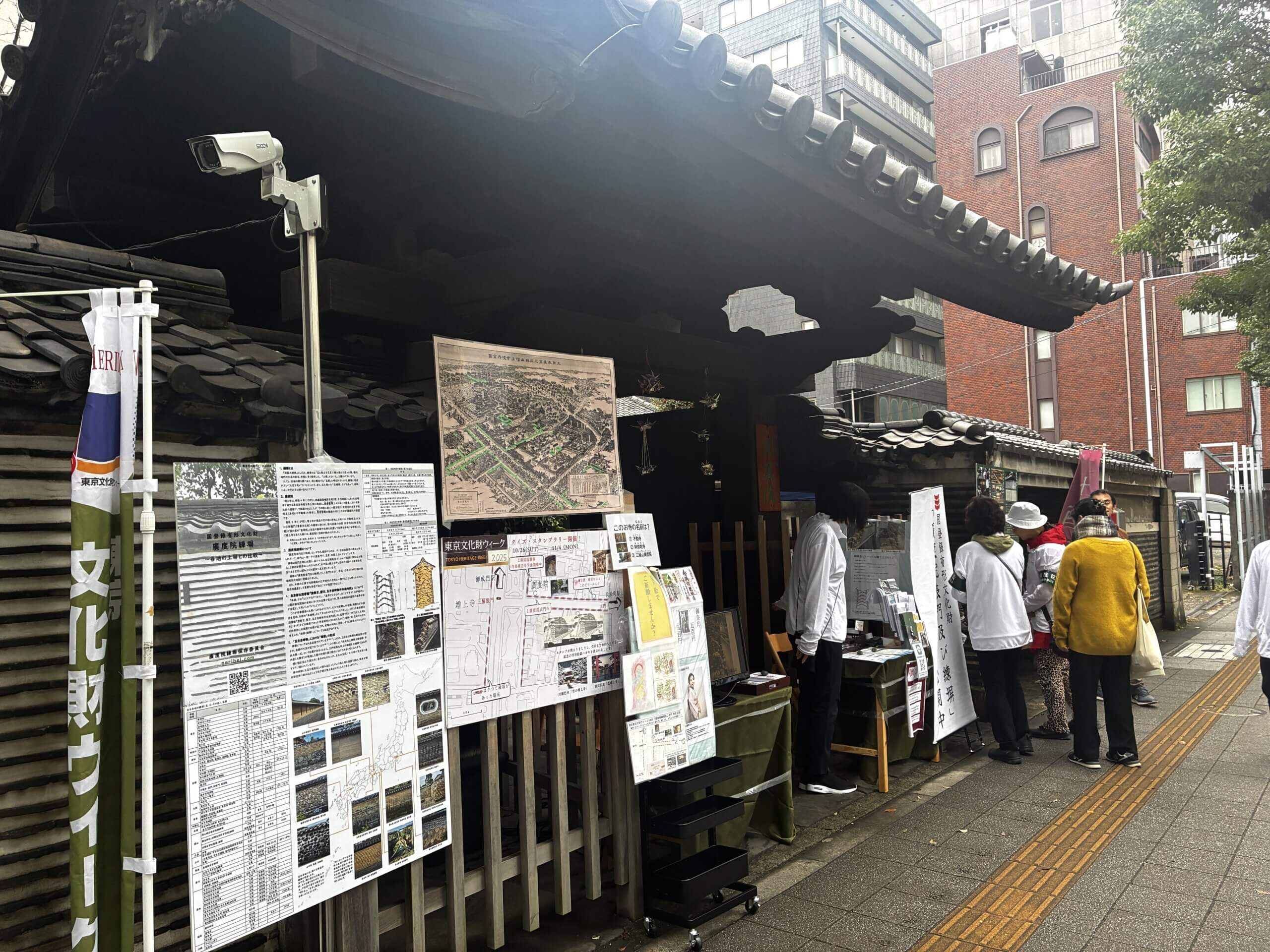

港区立郷土歴史館では現在、2025年12月14日(日)までの会期で『暮らしの中のお菓子展』を開催しています。

ありがたいことに内覧会にご招待いただいたので、さっそくお邪魔してきました。

甘い歴史をたどる『暮らしの中のお菓子展』で見る日本人とお菓子の物語

現在のお菓子は、形も味も多種多様に進化しています。そこで今回の展覧会は、「ちょっと美味しいと感じてもらえるような展示」を目指したそうです。展示は全5章構成のストーリー仕立てになっていました。

さまざまな機関からお借りした貴重な文献資料が一堂に会する。本記事でお見せできる資料は限られるのでぜひ現地に足を運んでほしい

最初の章では、「菓子」という言葉が指すものの変遷や、古代から中世にかけての菓子が記録された書物が紹介されています。古代、朝廷に納められた菓子の記録を見るとそのほとんどが「果物」や「木の実」であったことから、もともと「菓子」とは「果物」や「木の実」を意味する言葉だったと考えられているそうです。これが8世紀の奈良時代になると、中国から新しい調理法で貴重な材料をふんだんに使った「唐菓子(とうがし)」が伝来します。展示には、唐菓子の製法を記した古文書やイラスト、さらに実際に再現した写真などがあり、現在の和菓子の原型がこの時期に形づくられたことが、目で見て納得できる内容になっていました。

こうした菓子は、調理に手間がかかり高価であったため、神社への神饌(しんせん)やお寺への供物として用いられることが多く、食卓に上がるとしても天皇や貴族、武家などの上流階級に限られていたようです。

この状況が劇的に変わったのが、庶民の暮らしが豊かになった江戸時代だそうです。展示では、江戸で花開いた菓子文化に焦点を当て、菓子が描かれた浮世絵や、当時のガイドブックに掲載された名物菓子などが紹介されていました。

暮らしの中で発展した日本の菓子文化は、明治時代を迎えると、西洋菓子の技法が取り入れられ、さらに進化を遂げます。産業の発展により大量生産が可能となったこともあり、さらに多くの人々の口にお菓子が届くこととなります。展示では、導入当初の洋菓子レシピや、森永製菓創業当時の商品のパッケージなども並んでいました。

お菓子が彩る日本のくらしと祈り

一通り歴史の流れを学んだあとは、くらしの中でお菓子がどのように使われてきたかを紹介する展示へと移ります。時代ごと、季節ごと、そしてシーンごとに、お菓子がどのような機会に食べられていたのかが記録されており、お菓子の名前や形に込められた風物を知ることができます。

お祭りの際に作られた名物菓子、年中行事の行事食として用いられたお菓子、さらには病気の見舞い品として贈られた菓子なども紹介されていました。普段はあまり意識しないことですが、TPOに応じたお菓子があることを再認識させられます。生活の中で特別な機会に作られる菓子には、人々の願いや祈りが込められているようです。

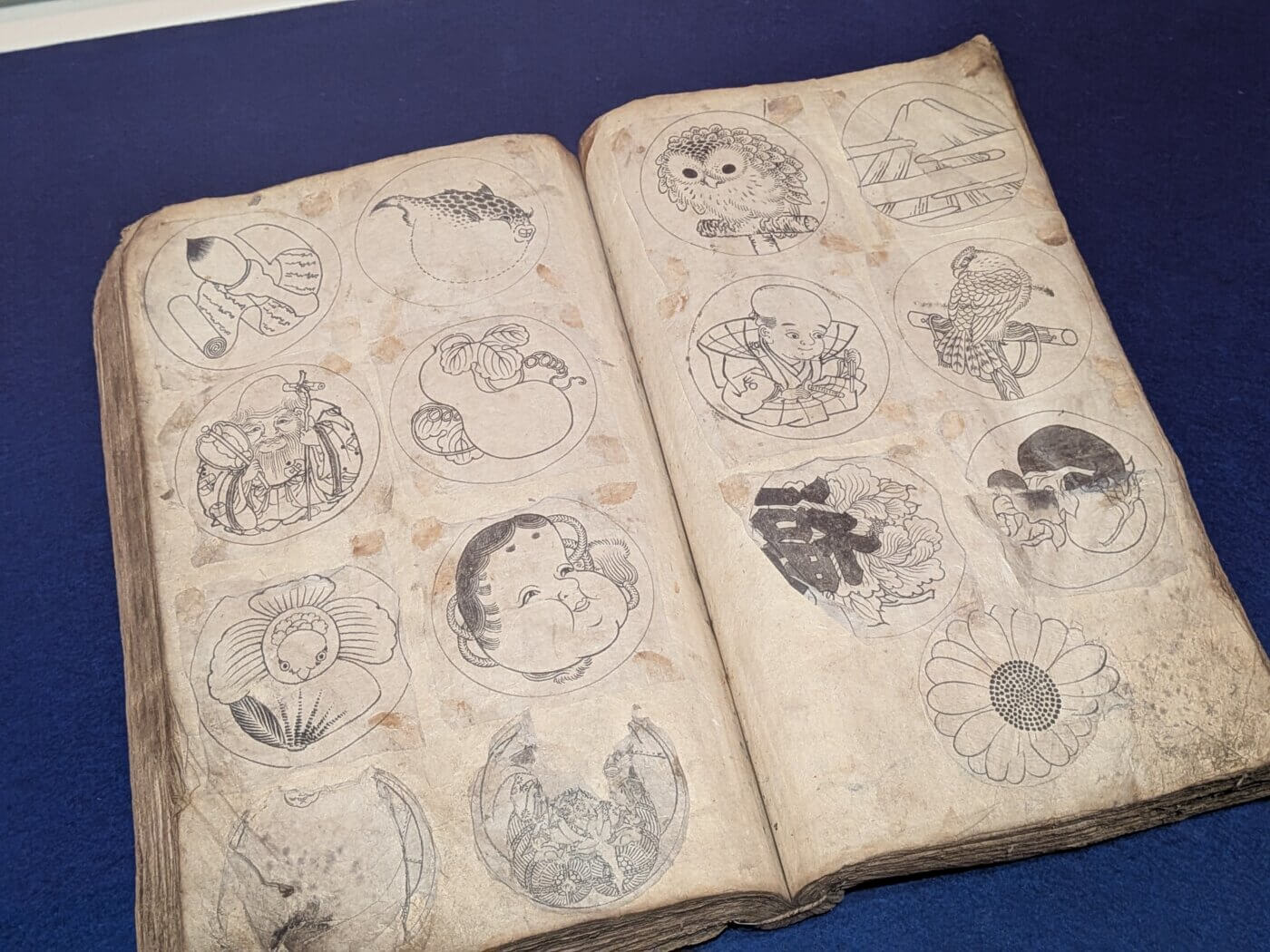

『萬形下絵帳』は、煎餅などの焼型を作る際に使用した見本帳。縁起物や花々など東京の人々が暮らしの中でどういったものを美しいと関心を寄せていたのかがわかる

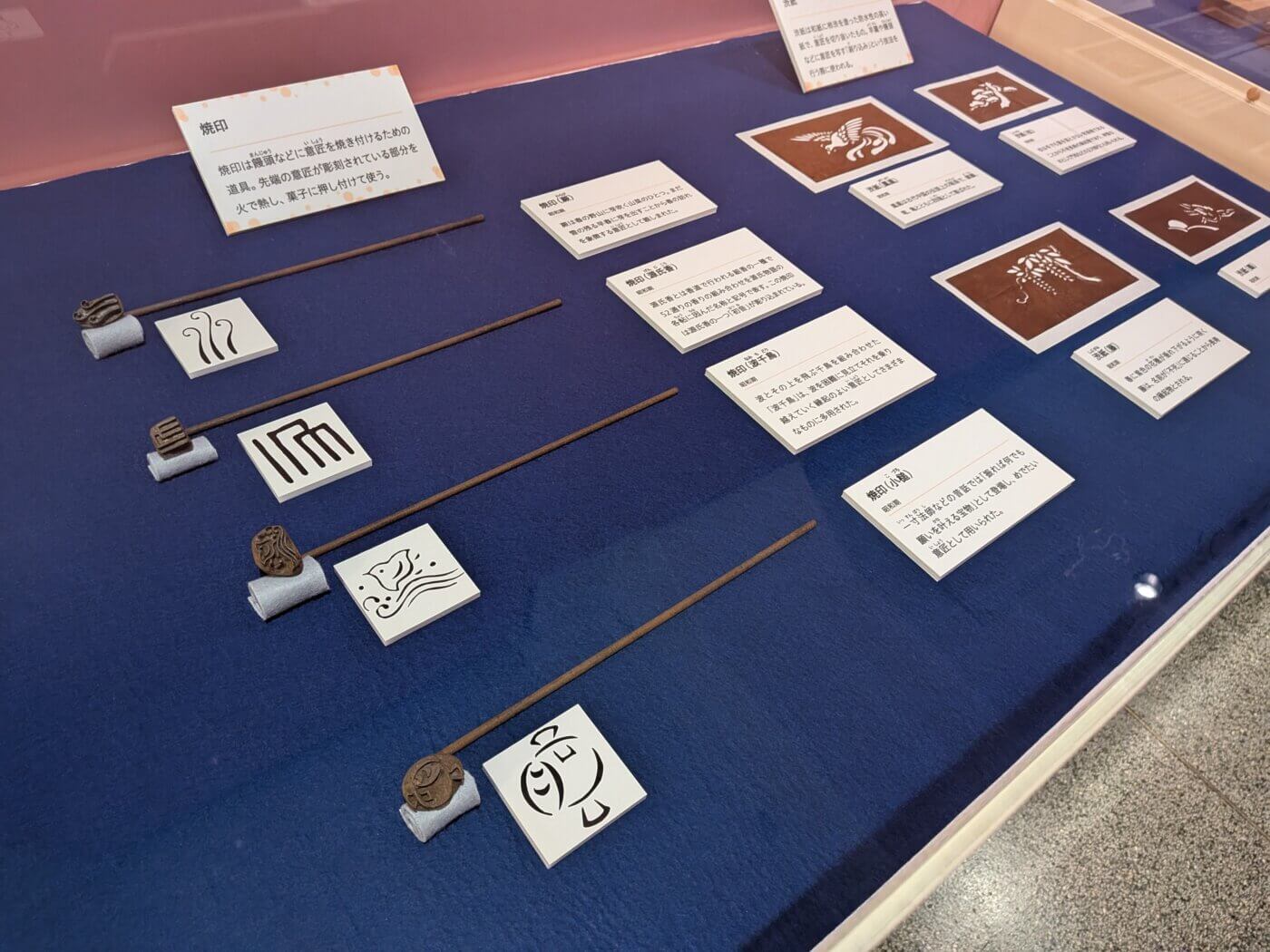

実際に和菓子作りで使用されていた焼印や、木型も並ぶ

最後は、港区内の菓子店についてのコーナーです。江戸時代、明治時代から続く区内の老舗菓子店がどのように愛されてきたのか、マッチラベルなどの資料を通して紹介されています。そういえば、いざまちで取材した老舗菓子店さんからは、港区の歴史的な出来事や、人物に関わるエピソードを数多く話していただきましたが、それらの話を裏付ける資料も展示されていました。

食べられないけど可愛い! 愛で楽しむスイーツアートの世界

メインの展示と同時開催で、港区立郷土歴史館4Fギャラリーにて「食べられないお菓子展~食品サンプルでめぐるスイーツの世界~」は無料で観覧できます。こちらでは、豊島区にある食品サンプル業者「大和サンプル製作所」と、食品サンプルアーティストのNompleさんが作る、本物にしか見えないお菓子たちが所狭しと並んでいます。

美味しそう……もそうですが、とにかくファンシーで可愛い空間です!

写真で見る分には本物のお菓子と見分けがつかないクオリティ

よくよく食品サンプルを見ると、実はスマホ立てとして使えたり、蓋が空いて小物入れになったりといった、一癖も二癖もある作品が混ざっています。どこを切り取っても映える写真がとれるので、学ぶことは難しいという小さなお子様でも楽しむことができそうです

果たしてこの食品サンプルを、どの場面で使うのだろう?(笑)

期間中はミュージアムショップも特別仕様に変わっています。駄菓子屋の内装のような棚に、今回展示されているお菓子の焼き型見本絵を模したオリジナルグッズや、紹介されている区内老舗菓子店のお菓子などが販売されています。

会期中しか買えない限定のグッズが盛りだくさん

以前もご紹介しましたが、郷土歴史館は建物自体が見どころたくさんで、館内ツアーも大変面白い施設です。今回の展示会は2カ月近く行われていますので、お休みの日に1日かけて、楽しんでみてはいかがでしょうか?

【暮らしの中のお菓子展】&【食べられないお菓子展~食品サンプルでめぐるスイーツの世界~】

住所:東京都港区白金台4丁目6−2

時間:9:00~17:00、土曜9:00~20:00

※有料展示室の受付は閉館の30分前まで

会期:開催中~2025年12月14日

休館日:毎月第3木曜(祝日等の場合は前日の水曜)、年末年始(12月29日~1月3日)

観覧料:建物見学無料

特別展のみ: 大人 400円、小・中・高校生 200円

常設展セット:大人 600円、小・中・高校生 200円

アクセス:東京メトロ/都営地下鉄白金台駅「2番出口」より徒歩1分