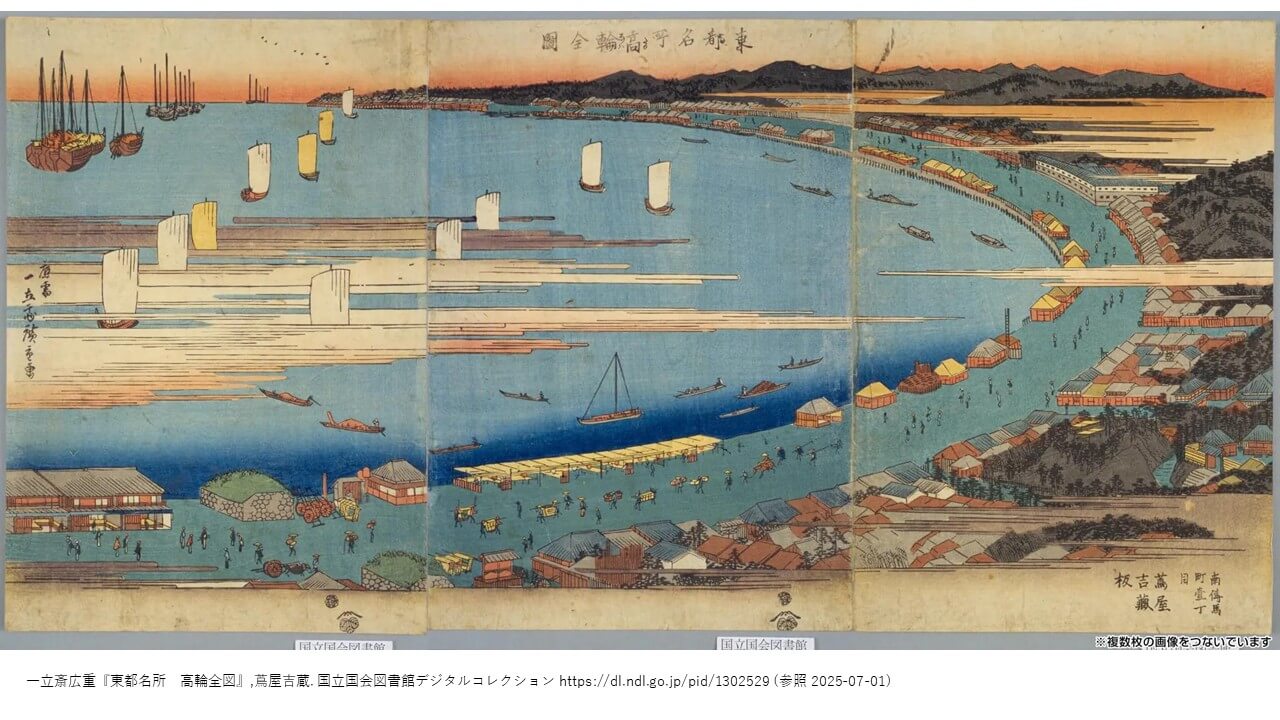

牛が育んだ江戸物流のまち「芝車町」

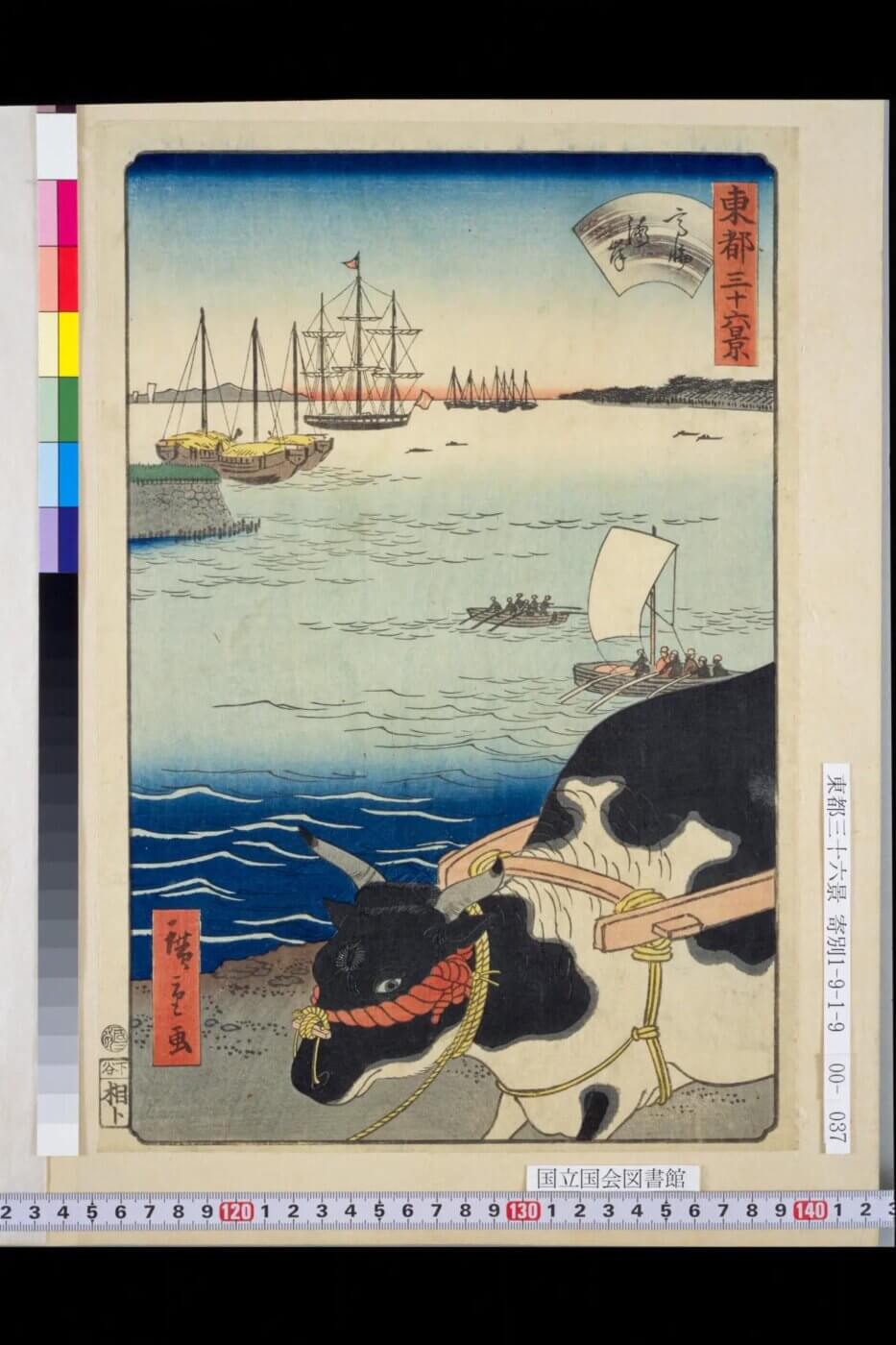

19世紀中ごろの文久2年(1862)に、浮世絵師・二代目歌川広重が手がけた『東都三十六景』シリーズの一点であるこちらの作品。

広重『高輪海岸』,相ト. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1303603 (参照 2025-07-01)

海岸をバックに牛が描かれた『高輪海岸』という錦絵です。なぜ牛を目立たせているのか気になりますよね。

実はこの作品の舞台である高輪は、かつて「うしまち」と呼ばれていました。今回は、牛と共に歩んできた高輪の歴史を辿っていきましょう。

高輪うしまちのルーツ

高輪2丁目の地下鉄泉岳寺駅周辺は、江戸時代には芝車町(しばくるまちょう)といい、その地には牛車を扱う運搬業者が住んでいたことから俗に「牛町」と呼ばれていました。

当時、江戸への物資は河岸(かし)の物揚げ場から陸上運輸業者によって各所に運ばれており、陸上の運輸手段としては、人が荷物を背負う「背負」、馬の背の鞍に荷物を積む「馬持」、人が荷車を引く「大八車」などがありました。

そのなかでも重量物や、俵積みしにくい形状でも運べるのが「牛車」だったのです。

京都から招集された運送のプロフェッショナルチーム

寛永13年(1636)、幕府の建設工事のため当時の運送業者にあたる「牛牽」が京都から呼び寄せらせました。江戸城の外堀である市ヶ谷濠(ぼり)に設置された見附(見張りの番兵を置いた軍事施設)の石垣を築く工事の際、牛車の扱いに手慣れた牛牽たちが、材木や石材の運搬を担いました。

工事終了後、三代将軍・徳川家光公により褒美として高輪の地に四丁(約4ha)ほどの土地が与えられその地に定住することとなったそうです。牛車を使っての荷物運搬の独占権も与えられ「芝車町」となりました。

こうして、幕府御用の大規模工事や建築の際には、芝車町の牛牽が動員されるように。元禄8年(1695)に生類憐みの令の一環として中野村(現在の中野区)に野犬収容施設が急造された際にはなんと計170輌が、幕末にあたる万延元年(1860)の江戸城本丸再建工事には1日に70輌の牛車が動員されています。

現在の市ヶ谷濠。 江戸城外濠である牛込濠、新見附濠、市ヶ谷濠は外濠公園として残っており、花見スポットとしても人気です

ざれ歌としても親しまれた「うしまち」

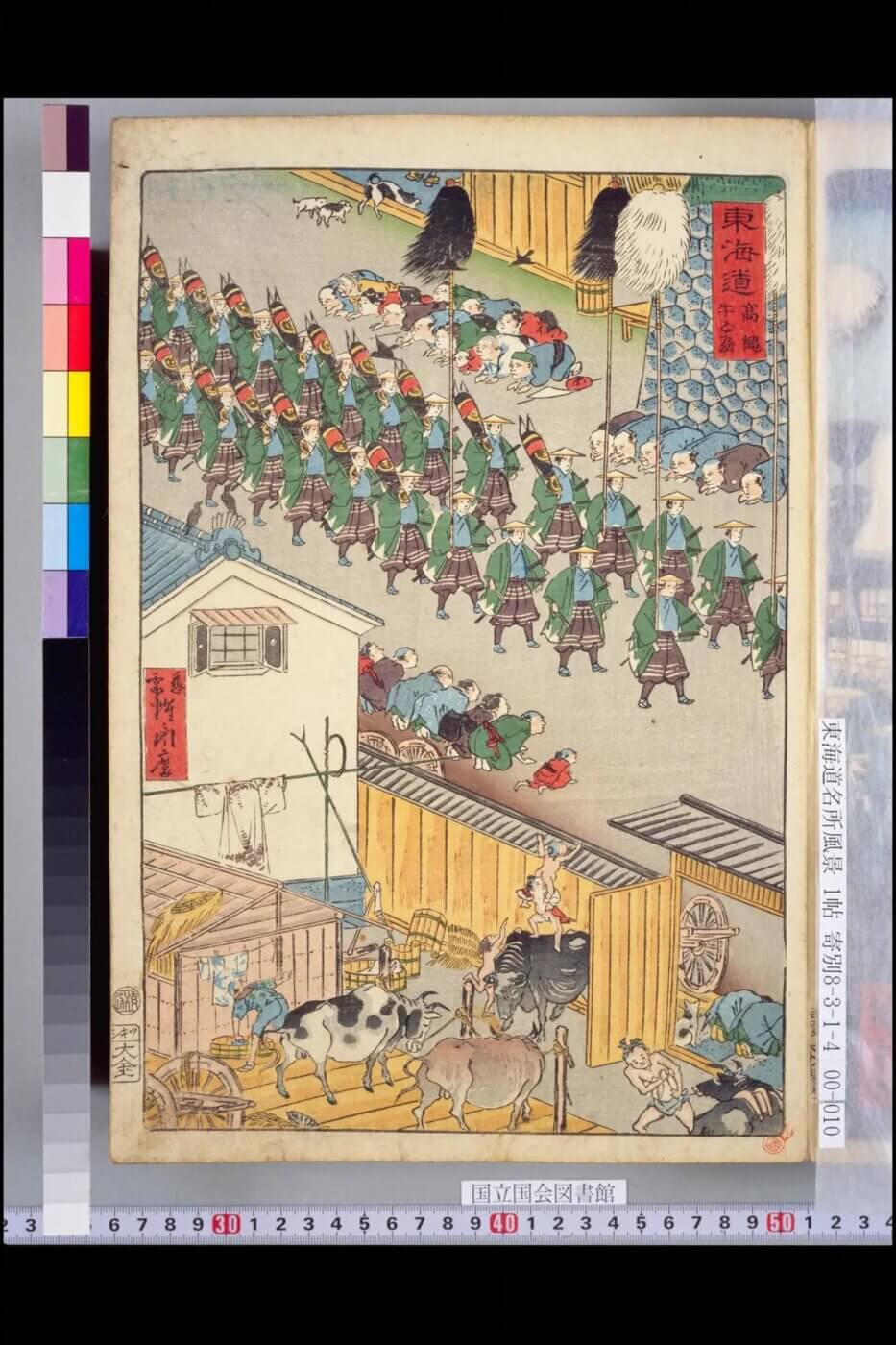

芝車町の最盛期には、600頭以上もの牛を飼育していたそう。

牛小屋は芝車町だけでなく、南の八ツ山下(現・高輪4丁目)辺りまで点在しており、その距離が十八丁(約2km)あったことから、子どもたちの間では「高輪牛町十八丁、牛の小便長いネー」というざれ歌(滑稽な和歌)が流行ったのだとか。

牛が身近な存在であったことがわかりますね。

惺々周麿『東海道 高縄牛ご屋』,大金,文久3. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1309478 (参照 2025-07-01)

牛牽は江戸の流通センターの役割も!

幕府の大きな工事がないときは、牛牽たちは運送業者として働いていました。

幕府から江戸橋広小路と八丁堀の二か所に「牛置場」を拝借し、幕府諸役所や諸問屋、商家の需要にこたえて流通センターとしての業務が営まれていました。

軽量な物資や俵積みしやすい形状のものに関しては馬鞍が利用されましたが、材木や石、鉄金物、銭などの重量物を運ぶ際には大八車や牛車が用いられていたそう。日常的に牛車は利用されていたのですね。

「うしまち」のもう一つの顔「高輪大木戸」

江戸時代初期には東海道の玄関口を、幕府からの布告を提示する高札場があった「札の辻」としていました。現在も港区三田3丁目と芝5丁目の境に、札の辻という名の交差点が残っています。

江戸時代中期、宝永7年(1710)には芝車町北部に江戸の玄関口を移し、「高輪大木戸」が築かれました。ちなみに「大木戸」というのは検問所のこと。防衛・防犯のため、江戸各町の境界に「木戸」を設けて夜間の移動を制限していました。なかでも街道沿いに設けられた立派なものを「大木戸」と呼んだそうです。

江戸と東海道の出入り口として茶屋や料理屋が並び、東海道を行き来する人が増えた江戸後期には大木戸の門扉は取り払われ、幕末までそのにぎわいは続いたそう。「高輪大木戸跡」の石垣は泉岳寺駅北側に残り、当時の面影を垣間見ることができます。

第1京浜の歩道に残る「高輪大木戸跡」

芝車町と牛の深いつながりがお分かりいただけたでしょうか。

牛がいた痕跡が現存していなくても、錦絵などから歴史をのぞくことができるのは面白いですよね。あなたが住む地域にもまだまだ知らない魅力が眠っているかもしれません。

「いざまち」では本記事のほかにも、港区のみどころを続々と発信しています。「歴史・ルーツ」特集記事もぜひチェックしてみてくださいね!